浙江在線-臺州頻道11月12日訊(浙江在線通訊員 袁鑫 丁曉陽 吳雄宇)“剩菜剩飯丟綠桶、快餐盒塑料袋丟灰桶”,棒球帽、紅馬甲、小腳褲、黑皮鞋,打扮洋氣、穿著時尚,今年53歲的羅波,站在垃圾桶旁,邊拆開垃圾袋,邊指導著前來投放垃圾的小區居民如何正確分類。

“估計是機關單位來的志愿者”,“估計待不了幾天”,剛工作時,一個個標簽化的“估計”一時成為了周邊居民對這位“時尚達人”最多的印象。可人們沒想到,他這一站便是3年。3年來,早起晚歸,風吹日曬,他感受著人們對他印象的轉變,也見證著周邊小區整個垃圾分類“新時尚”的形成,截至目前,羅波所負責的周邊小區垃圾分類工作效果顯著,居民積極參與垃圾分類,已經形成了濃厚的垃圾分類生活氛圍。

他的選擇 時尚的選擇

“垃圾分類就是新時尚。”平時愛看新聞的羅波至今對這句話印象深刻。也許和他本人與時尚有緣一樣,這句話也牽起了他與垃圾分類“新時尚”間的緣分。沒過多久,羅波從朋友那兒了解到黃巖垃圾分類正在招聘垃圾分類督導員,因為那一句“垃圾分類就是新時尚”,他選擇了垃圾分類事業,報名了,也順利地成為了一名垃圾分類工作者。

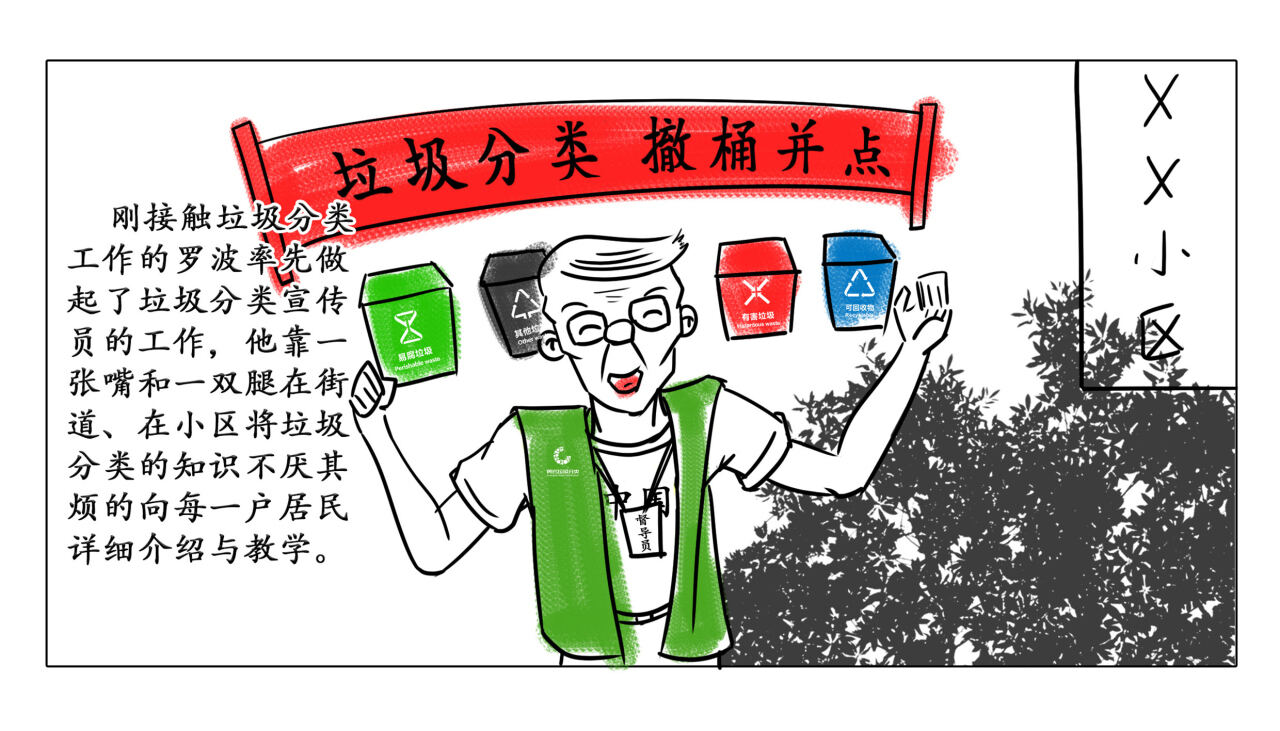

就這樣,剛接觸垃圾分類的羅波率先做起了垃圾分類宣傳員的工作,從入戶走訪面對面講解,到組織活動廣泛宣傳普及,他漸漸地融入了垃圾分類工作。伴隨而來的,卻是不少的質疑和否定。“垃圾分類只是走走過場”、“垃圾分類不可能成功”,一句句尖酸的話刺痛著他,卻沒有讓他對這項工作產生懷疑。羅波沒有過多解釋,更多的是相信自己的選擇,相信時間會說明一切。

一個人到一群人 時尚的傳播

2018年,黃巖垃圾分類正值起步,一線督導員稀缺。羅波知道后呼朋喚友,找來了一群愿意從事垃圾分類工作的“追風者”,解決了當時人手不足的難題。王歸芳就是那群人之一,他說:“當初也只是來幫幫忙,沒想到自己會做這么久,以前對垃圾分類一竅不通的我,羅波用自己積累的督導員工作經驗和他專業的垃圾分類知識幫助我們,帶著我們這群新手熟悉各個工作環節,手把手指導培訓我們分類工作,如今我也出師了!這不,我也在帶新人,正在培訓一批即將上崗的準垃圾分類督導員。”

垃圾分類運輸,不能混收混運,而那時垃圾分類工作剛剛開展,居民分類意識不強,需要一線督導員手動分揀未分類的垃圾。一時間,一些督導員出現了抵觸情緒,認為這種工作是撿垃圾收破爛的才做的事。羅波知道后,他和眾人表示:“垃圾分類工作是時尚事、光榮事,身為垃圾分類督導員的我們如果都認為垃圾分類是不體面的事,那居民就更不會好好分類,只有我們做好榜樣,感染身邊人,大家都會垃圾分類了,那我們也不用再進行二次分揀了。”

之后,羅波每天凌晨五點,天還沒亮,洗漱完,他就第一個趕到垃圾投放點位開始了垃圾分揀工作,包攬了平日里幾個人的工作量,一天工作下來,羅波的衣服濕透了、戴著的口罩也能擠出汗水來。漸漸地,身邊的同事被他這種不怕臟不怕累的精神所感染,抱怨聲、質疑聲也少了。羅波用實際行動帶頭、引領大家,改變了身邊分類隊伍的精氣神,也在潛移默化間播散人們心中“垃圾分類”的種子。

分類日常事 “無心”變“有心”

收運工作人員向羅波反映,住在玫瑰灣小區的一位老奶奶因上了年紀腿腳不便,垃圾投放有些困難,羅波了解后,上門慰問老奶奶,了解到奶奶子女常年在外,一個人生活的她日常產生的生活垃圾也較少,耐心指導奶奶如何正確垃圾分類后,他和奶奶表示:“我會和收運人員溝通,今后奶奶您將分類后的垃圾放置門口,我們的人看到了會幫您拿到樓下投放的。”經過幾周的堅持,工作人員發現老奶奶所居住的這棟樓有好幾個熱心的居民幫助老奶奶投放垃圾,而小區的垃圾分類情況也得到了提升。一次機會,羅波又一次上門拜訪這位老奶奶才得知,原來老奶奶告訴了住在同一棟樓的朋友垃圾分類工作人員幫助自己這件事,得到了小區住戶的贊揚,一時之間在小區業主群傳播開來,也讓垃圾分類這股時尚之風越刮越大。

“時尚”永遠都不是孤行的,就像垃圾分類,總要那么一群時尚的人,他們不懼風雨,不畏人言,走在前面,引領著更多人奔赴文明的遠方。

看臺州新聞,關注浙江在線臺州頻道微信

凡注有 "浙江在線臺州頻道" 或電頭為 "浙江在線臺州頻道" 的稿件,均為 浙江在線臺州頻道獨家 版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為 "浙江在線臺州頻道" ,并保留 "浙江在線臺州頻道" 的電頭。投稿郵箱:1056292011@qq.com