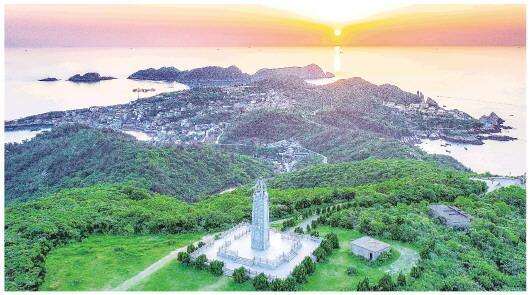

浙江臺州,椒江口東南29海里,大陳島如一串明珠散落在浩瀚東海之上。

大陳島不大,從地圖上看,不過是祖國東南曲折海岸線旁的幾個小點,可它的經歷不凡:

60多年前,島上戰爭陰云密布,1.8萬居民遷徙臺灣,背井離鄉的酸楚至今仍是縈繞在臺海的一抹鄉愁;這里又被稱為“青春島”,數百名年輕人在滿目瘡痍中扛起了建設大旗,以熱血和汗水換來了這片島嶼的新生。

小小的大陳島,集納了太多歷史的悲歡離合;讀懂大陳,也就理解了一個時代的風雨滄桑。

隨著汽笛一聲長鳴,筆者乘坐的“慶達9號”駛出椒江口,穿過茫茫海霧,向東南方向進發。

大陳島現隸屬于臺州市椒江區,由上、下大陳等數十個大小島嶼和海礁組成。這里北通蘇滬,南望臺海,歷來是東南沿海的一處戰略要地。據考證,早在三國時期,吳王孫權遣將衛溫首航臺灣,即以大陳島為艦隊航標;明嘉靖年間戚繼光抗倭,這里更是與倭寇一決高下的重要戰場。在激蕩不絕的歷史波濤中,大陳島曾見證了一段段海疆傳奇,但其最為矚目的篇章,卻書寫于最近的60多年時光中。

曾經的烽火硝煙早已隨著海風消散,但島上的軍事遺跡仍然保存完好。密布的碉堡、連綿的壕溝,以及被炮火熏黑的礁石,無不訴說著當年戰爭的慘烈。近年來,隨著一江山島接待設施的完善,這座無人海島也漸漸向公眾揭開了面紗。

解放一江山島戰役的勝利,一舉打破國民黨當局號稱“固若金湯”的大陳防御體系,國民黨軍隊無力繼續盤踞在浙江沿海,不得不于次月放棄大陳島退往臺灣。東南沿海的斗爭形勢由此改變。

一江山島淡出舷窗外不久,大陳島的輪廓漸漸躍出了天際線。抵近下大陳客運碼頭,可以看見港灣旁有一片熱鬧的街市。這里是梅花灣,密密麻麻的小房子從山坡延伸到海邊,碼頭邊有一座燈塔,為往來的船只指引著航程。夕陽灑在海面上,泛起粼粼波光。晚風已褪去白天的炙熱,吹送著煙火氣,港口街市響起露天卡拉OK歌聲,游客絡繹不絕。

面對如此溫柔的漁村,讓人很難想象這座島嶼60多年前曾經歷了一次浩劫。

史料記載,國民黨當局在敗退之前,下令將整個大陳島1.8萬居民遷徙至臺灣。同時奉行所謂“焦土戰略”,將島上各類坑道、掩體全部爆破,并大量燒毀島上各類民房、設施,這就是震驚中外的“大陳撤退”。

大陳島以南490公里,臺灣花蓮。年逾古稀的顏阿嬤為筆者回憶起當年離開大陳島的場景。那幾天,大陳島風雨交織。島上居民每人只被允許攜帶一件行李,很多帶不走的家當只能就地埋下。沒人知道要離開多久,有人臨走時還在門板上寫下“我們暫時出去,很快就會回來”。

1955年2月13日,人民解放軍登上大陳島,目之所及是一片瘡痍。浙江日報記者彭汝春在其《隨軍解放大陳島紀事》中,記錄了當時的景象:房屋被炸倒燒毀、田園被踐踏毀壞;滿街都是碎玻璃、破門板、女人的發夾、孩童的衣帽;山坡上殘留著漁民正在織補的破網,學校里散落著鉛筆、練習簿,居民的灶頭、鍋里還有剩菜,有些桌上還放著碗筷……

面對敵人棄守大陳后留下的一片焦土,如何讓這個小島盡快恢復生機,成了大家最關切的事情。那年春天,登島的干部官兵挨山逐戶地清理了被破壞的民房和散棄的物資。他們把潮濕和發霉的物品洗曬干凈,并把所有物品按戶詳細登記,在破碎的玻璃窗上和門上釘了木板,貼上人民政府署名并寫有“保護私人財產”字樣的封條,等待它們的主人回來后發還。

經歷了那場浩劫的大陳島,在此后的一年時間里幾乎都是安安靜靜的。直到一群熱血青年的出現,讓這里重新熱鬧了起來。

“墾荒精神”凝豐碑

漫步在大陳島上,墾荒紀念碑、青墾社區、青墾文化舊址公園……一處處地標紀念的是同一段激情燃燒的歲月。

時光倒回,1955年底,時任團中央書記處書記的胡耀邦來浙江考察工作,聽聞大陳“人去島空”的現狀后非常關切,提議組織一支青年墾荒隊,在大陳島解放一周年之際登島建設。當時大陳島隸屬溫州管轄,當地青年積極響應,一支200多人的志愿墾荒隊伍很快組建了起來。

1956年1月28日,為歡送即將登島的隊員,溫州各界群眾舉行了一場隆重儀式。團中央專門派出代表,將一面寫有“建設偉大祖國的大陳島”字樣的紅旗授予墾荒隊員。

這面紅旗如今懸掛在大陳島青少年宮的展覽室中,旁邊的展柜中還陳列著墾荒隊員當年穿過的衣服,胸前“把青春獻給大陳島”的紅色大字仍然奪目。

歡送儀式次日,首批227名墾荒隊員戴上大紅花,攜著這面旗幟,滿懷豪情登上了大陳島。一張發黃的老相片將這一幕定格于歷史之中:七八個年輕人搭乘的小木船剛剛靠岸,他們的表情既興奮,又顯露出幾絲疲憊;岸邊站著三個身穿軍裝的人,正伸出手臂去接應大家上岸。

“敵人破壞,我們建設”,大家剛上島時滿懷信心,決心要讓這片廢墟重獲新生。按墾荒隊員設想,這里將會是“花果滿山、樹木蔥郁、羊叫、豬叫、牛叫、雞叫,一個熱熱鬧鬧的海上明珠”。然而登島后,艱苦的條件卻讓墾荒隊員始料未及。大陳島孤懸海外,淡水補給受限,還面臨臺風的襲擾。每當臺風來臨,人在島上甚至不能直立;臺風過后,房倒屋塌、樹木被連根拔起,總是一片狼藉。更危險的是島上密布的地雷,海岸邊、水池旁、菜地里……危機四伏的環境讓很多人膽戰心驚。

甚至年輕本身也成為一種挑戰。據墾荒隊長王宗楣回憶,當時墾荒隊員平均年齡只有18歲,不少人剛小學畢業,還有很多人是城市出身,由于不熟悉農牧業生產,初來島上發生了不少糗事。據墾荒隊員回憶,他們有些人把剛長出來的禾苗當野草除掉,養殖的兔子也死了大半。

后來,墾荒隊員虛心向大陳島上的移民學習經驗,開辟菜園,種植果樹,還建起養牛廠、養兔廠,逐漸在大陳島站穩了腳跟。島上彈殼俯拾皆是,墾荒隊員們在放牧時脫下褲子,兩筒一扎,把彈殼一捧捧收集起來上交集體,總計有3噸之多。后來,大家用這些彈殼換錢購買了不少必需品。

每天面朝大海的墾荒隊員意識到,大陳要復蘇,關鍵還要靠漁業生產。他們成立了70多人規模的漁業隊,修好了被國民黨軍隊破壞的幾十條小船,又攢下工資集資建造了機帆船。海上風浪的咆哮,劇烈搖晃的船身,濃烈的魚腥味和機油味,很多人剛出海時,就被折騰得天昏地暗,甚至連肚子里的蛔蟲都吐了出來。但這些無畏的年輕人終于咬緊牙關堅持下來,在廣闊海疆里乘風破浪。

“我以前沒捕過魚,第一次上手,又有浪又有魚,特別興奮。”墾荒隊員張其元回憶,當時捕撈的品種有帶魚、黃魚等,一網就是一次“豐收”。

2000年,巍峨莊嚴的大陳島墾荒紀念碑在下大陳制高點落成。墾荒紀念碑的碑名是由解放一江山島戰役的前線總指揮張愛萍將軍題寫,另一面鐫刻著胡耀邦同志的手跡“艱苦創業,奮發圖強”。激情燃燒的歲月中形成的大陳島墾荒精神,真正凝結成了一座豐碑。

如今,紀念碑所在山頭已被整修成一座紀念公園,從空中俯瞰,紀念碑位于一片五角星形高臺的正中心,它是這座島嶼的紅色心臟。

紀念碑前,頭戴紅帽的旅行團排開隊形,正在海風中重溫墾荒隊員們當年的誓詞:“堅持到底,絕不退縮,與英雄邊防軍一起,用辛勤的勞動,把海島變成可愛的家鄉。”

兩岸鄉情在這里交匯

下大陳島東海岸,陡峭筆直的巖壁旁有一石亭,名為“思歸亭”。亭柱上寫有一對楹聯——“望海覓巖云曾聽波濤澎湃,飄蓬歸故里來尋根本枝蔓。”石亭下站著一對父子,父親一手牽著孩子一手指向遠方,“海的那邊就是臺灣島”。

據了解,當年遷臺的大陳島居民在臺灣基隆港上岸后,被安置在臺北、宜蘭、花蓮、臺東、高雄等12個縣市的35個“大陳新村”中。因居住相對集中,他們的鄉音和習俗均得以保留。歷經幾十年風雨,大多數大陳人已經搬出了早期的聚落。他們曾經住過的陰暗潮濕的鐵皮屋相繼被拆除,新建起的高層公寓再也看不出過去的印跡。但仍有一些線索可以揭示這里與大陸的親緣聯系,比如附近生意興隆的浙江年糕店——那是大陳人無法割舍的家鄉味道。

“這幾十年來,我們過得也很辛苦。”顏阿嬤說,她年輕時幫人種菜、洗衣服、煮飯,靠做雜活勉強維持生計,男人們則重操舊業出海捕魚。然而臺灣周邊海域的魚類與大陳島并不相同,光靠捕魚難以為生。后來很多人去當了船員,她的丈夫就是其中之一。

據統計,大陳臺胞在上世紀60年代,約有3000多人擔任船員,占當時全臺船員總數的十分之一。而伴隨著海員的“跳船”潮,也有很多大陳人后來選擇到國外打拼,在更廣闊的世界留下了足跡。

“當年遷臺的大陳人歷經數代扎根,已經深深融入臺灣社會。但如今的臺灣依然活躍著不少同鄉會團體,這些大陳人的后代會定期組織活動,同時也是兩岸交流的積極參與者。”廈門大學臺灣研究院助理教授王玉國介紹。

梅花灣是當年大陳人遷臺時的主要登船點之一。如今,岸邊的大陳島臺胞文史館詳細記錄了這段特殊歷史。在這座地板已吱吱作響的三層小樓中,參觀者可以了解大陳人在各個時期的歷史記憶。據介紹,展覽中很多珍貴的歷史照片是從臺灣收集而來,首度公開了大陳臺胞到臺灣后的工作生活情況。

兩岸恢復交往后,不少大陳臺胞都曾帶著子女回大陳島上祭祖尋根。顏阿嬤和丈夫記得,兩岸通航后,一家人在基隆坐船到了海門鎮,在海門換乘船只直抵大陳,非常方便。

他們口中的海門鎮,就是如今的椒江區。大陳臺胞對于故鄉的許多記憶,仍停留在幾十年前。顏阿嬤的家在下大陳的西咀頭。村后的山巒與岸邊的礁石依然是當年的模樣,鄉親們住過的一些石屋仍然留在原地,見證著一代又一代大陳人接力傳遞建設家鄉的大旗。

無論什么身份,只要登上大陳島,就會自動團結在建設大陳的旗幟下。1958年由島上的漁民、農民、墾荒隊員和官兵集資,修建了大陳島友誼俱樂部。這是一座漂亮的蘇式建筑,灰黑色的磚墻莊嚴厚重,是島上官兵干部群眾團結一心的見證。

臺胞文史館幾步之遙,大陳百貨超市的招牌十分矚目。店主繆友春今年58歲,他的外公1959年從海門鎮移民到大陳島,到了他已經算是大陳第三代人了。老繆說,過去的大陳島“走路高低不平、夜里電燈不明、急事電話不靈、遇風航船長停”,而這些年來,他親眼見到了島上日新月異的變化。

老繆介紹,大陳島解放后,除墾荒隊員外,當年也有不少從黃巖、溫嶺、象山等周邊縣市的移民來大陳島扎根。繆友春一家,可謂是扎根海島的代表。他的妹妹、哥哥、嫂子都留在了島上,從事著零售、環衛等工作。近幾年大陳島發展日益紅火,繆友春的女兒和侄子也紛紛返島工作、定居。聊起過去的故事,老繆由衷自豪:“我們都是大陳島上的堅守者!”

“遷臺時期的戰火紛飛、滿目瘡痍,與墾荒后的篳路藍縷、日新月異,兩岸的大陳人有著不同的集體記憶。”王玉國說,“以不同時代、不同世代對大陳島的鄉情為連接,對于我們理解這座島嶼或許會有新的啟發。”

“東海明珠”踏上共同富裕路

“艱苦創業,奮發圖強,無私奉獻,開拓創新。”一甲子風云中積淀而成的大陳島墾荒精神,已經深深熔鑄于海島的每一個角落。

如今,大陳漁民開展規模化養殖,實現了從“吃海”到“養海”的蛻變。海面上不時可以看到成片的漁排,是大陳在全國首創的大型銅圍網養殖大黃魚技術。目前大陳島可養殖大黃魚600萬尾,年產量達3000噸,年產值3億元左右。

近年來,越來越多的漁民選擇上岸定居,大陳島也在嘗試發展“漁業+旅游業”。過去孤懸海外的地理劣勢,成了封印時光、親近自然的獨特優勢。厚重滄桑的戰爭遺跡、壯闊絕美的海島風光,讓更多人關注到了大陳島。

信步環島公路,所見皆是風景。

思歸亭不遠處,素有“東海第一盆景”之稱的甲午巖巍峨聳立。兩塊各高約15米、寬11米的海蝕柱,有若神斧劈成的兩塊巨屏,屹立在東海的茫茫波濤之中。岸邊山崖上,透明玻璃棧道凌空而建,踏上去,耳邊是呼嘯的海風,腳下是咆哮的海浪,眼前是直插云霄的巖柱,令人心神搖蕩。

浪通門,見證大陳島的另一個傳奇。1997年,大陳島附近海面受強臺風影響,掀起了36米的巨浪,將此處的堤壩拍成了眼前的這一灘碎石。為了紀念這次巨浪,石灘旁建起一座銀白色的浪花形雕塑,已然是大陳島的又一處熱門“打卡地”。

筆者幾年前第一次到大陳島時,環島公路的路堤還是常規的紅白色警示線條,而如今已被藍白相間的海浪圖案代替。客運碼頭與景區附近的游客中心已經建成開放,環島巴士的開行讓更多游客有機會深入島上的各個角落觀光探秘。不少荒廢的老屋被重新加固裝修,成為頗受歡迎的精品民宿。

隨著鄉村振興戰略的實施,海島涌來越來越多的年輕人打拼創業。在各種旅游攻略上頻頻提到的“廿九海貍”餐廳,清蒸大陳黃魚的招牌掛在顯眼位置。“80后”老板鐘威自豪地向筆者介紹:“我們的大陳黃魚點單率最高,每一條都有我小臂這么長!”他告訴筆者,2017年籌建時,他花了8個月從一片破舊老房中整修出這個音樂餐廳,隨著大陳島紅色旅游的日益紅火,餐廳生意也日漸興隆。這幾年海島游吸引了越來越多的年輕人,鐘威還在餐廳旁開了家奶茶店,最近他一門心思撲在新產品的開發上。

繆友春說,近幾年超市里外地游客越來越多,去年營業額達到十幾萬。眼見著島上人氣增長,他與老伴又把不遠處自家的臨街倉庫改造成了一家特色餐廳。對于大陳島的明天,繆友春充滿期待。

浙江大學馬克思主義學院講師何懼表示,浙江是探索實現共同富裕道路的“探路者”,共同富裕不僅是物質生活上的富裕,更是精神生活上的富裕。盡管我們如今各方面條件要遠優于當年,但毋庸置疑,“艱苦創業,奮發圖強,無私奉獻,開拓創新”的大陳島墾荒精神,仍然可以為實現共同富裕的偉大目標提供強大的精神動力。

夜幕下,大陳島格外溫柔。老街兩旁,木窗灰瓦石頭墻依舊保留著古拙的模樣,見證了60多年間,一座島嶼如何從昔日滿目瘡痍的焦土,蛻變成今日充滿活力的“東海明珠”。海風輕拂,燈火悠悠,滄桑的世事賦予了大陳島獨特的氣質。而人們有理由相信,這座海島的傳奇故事,在共同富裕的路上,仍會繼續。

看臺州新聞,關注浙江在線臺州頻道微信

凡注有 "浙江在線臺州頻道" 或電頭為 "浙江在線臺州頻道" 的稿件,均為 浙江在線臺州頻道獨家 版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為 "浙江在線臺州頻道" ,并保留 "浙江在線臺州頻道" 的電頭。投稿郵箱:1056292011@qq.com