前不久一個周五的晚上,浙江臺州市三門縣一家民間公益圖書館,館長章瑾在前臺值班,負責進出人員登記,幫助讀者歸還和出借圖書。館長坐前臺,在其他地方鮮少見到。圖書館創始人章瑾,劍橋大學土地經濟系哲學碩士,曾在香港、北京從事金融業多年,這樣履歷的圖書館長也不多。

一個七八歲的女孩進館借書,章瑾幫忙登記。“你為什么要借這幾本書呢?”章瑾把聲音軟下來,極有耐心地問。“因為爸爸說這樣沒有拼音標注的書比較好。”女孩怯生生地說。“是你想看的,還是爸爸想讓你看的?”章瑾追問。“是我想看的。”女孩答。這是章瑾想聽到的答案。

2011年夏天,在中國香港工作的章瑾回到三門縣,家里一位長輩的孩子剛高三畢業,被浙江大學錄取了。章瑾問他:你以后想做什么?男孩回答:無所謂啊,聽我爸媽的。章瑾有些詫異,18歲的優秀年輕人,只聽爸媽的話嗎?這讓她想起了自己的學生時代。1999年,浙江省高考放榜那天,章瑾的分數剛過一本線。她一屁股坐在椅子上,對母親說:“你看,我為你考上了大學。”

離開三門縣后,她一直記著那件“聽爸媽話”的事。幾個月后,章瑾坐在從新加坡到香港的飛機上,望向舷窗外,感慨新加坡這個面積還不及三門縣的國家,卻可以將本土文化和國際視野融為一體。她突然冒出一個念頭:要辦一座圖書館,把大城市的資源、信息和價值觀帶進來。

在飛機起飛前,她撥通了第一個“捐贈人”的電話。母親接到電話時,以為章瑾在開玩笑。不過,母親還是答應把家里暫時不用的廠房倉庫借出來辦圖書館,前提是她得把自己嫁出去。章瑾一口答應:“沒問題啊!”

章瑾招募了一支隊伍,組成圖書館理事會,他們從天南海北來,有微博上認識的工廠主,有高考狀元,有在劍橋、倫敦政經學院留過學的,還有位從復旦大學畢業的博士。

就這樣,浙江省第一家民間公益圖書館“有為圖書館”誕生了,在倉庫運營數年后,于2017年搬到了政府免費提供的文化產業園內,旁邊就是政府辦的24小時公共圖書借閱室,幾乎也不收費。

回鄉建一座圖書館?這聽起來詩意的想法成了現實,并已走到第10個年頭。去年底,圖書館還擴張了,嘉興市秀洲區王店鎮鎮政府出資邀請,有為圖書館在王店開出了“姐妹館”,所用的場地是原海鷗電扇廠的廠房。

章瑾心里清楚,圖書館活到現在不意味著將來的存在依然有意義。創立之初,她提了一句口號,“一座圖書館改變一座城”。如今回首,章瑾雖然覺得口號提得大了,她最終的追求,仍然是用一座圖書館喚醒一個精神蓬勃的、人與人有連接的鄉鎮。

三門縣有為圖書館誕生地,由章瑾自家倉庫改造而成。 受訪者 供圖

三門縣有為圖書館誕生地,由章瑾自家倉庫改造而成。 受訪者 供圖

大城市的價值觀進入小城

圖書館的理念比較新,至少對于所在的縣城或鄉鎮的普通人而言。

2012年,在自家400平方米的廠房倉庫里,圖書館最先吸引來的是小城里最活躍的一批人,他們受過良好的教育,職業往往是公務員或者教師。

莉莉是當地一所初中的音樂老師,每周都帶兒子來,持續了一兩年,她做志愿者,兒子是小志愿者。在有為圖書館,他們能暫時“逃離”一些傳統的價值判斷,稍微松口氣。

“學校里,學習成績是孩子最明確的標簽,成績差的孩子甚至可能不被接納。”莉莉說,她覺得有為圖書館和學校不一樣,所有工作人員對孩子都用一樣溫柔和尊重的語氣,教孩子有自己的主見和想法。“工作”方面,她感受到這里是扁平化的管理方式,即便是館長章瑾,也充分聽取員工和核心志愿者的想法。

沒有絕對正確的答案,沒有絕對權威的結論。有為圖書館不只是一個圖書館,更是一個相對靈活的空間,是一個新的教育理念的實踐地,在這里,很多改變在悄然發生。

圖書館的主要服務對象,是5歲至18歲的兒童、青少年。5歲至9歲的孩子在圖書館的主要活動是上“繪本閱讀課”,有本地在職教師帶著上課,提前備課;大一些的孩子和中學生,則主要在周末參加各類社團、興趣小組;圖書館還與海外大學合作,請來外教與孩子們互動,活動費用全免;有大學生慕名而來幫忙,其中不乏留學生、學霸,聊動漫、彈吉他、唱民謠、談哲學;還有騎車環游中國的騎士來分享所見所聞……

媽媽們也參與進來,成立“女人俱樂部”。曾有孩子很耐心地在挑書、借書,可她的媽媽一直在催,說自己要回家做飯了。孩子愛不愛看書思考,也許和父母的想法直接相關,而父母可能工作繁忙,沒有機會讓他們重拾學習的熱情。“女人俱樂部”的媽媽們定期活動,互相交流,由此開始更多地和孩子一起享受圖書館的活動,一起看書、游戲、郊游……

大城市流行的價值觀進入小城,必然有碰撞和摩擦。曾有一位年長的志愿者,剛從小學老師的崗位上退休,比較嚴格,一次,小朋友想帶食物進入閱覽室,這位志愿者上前勸阻,“不留神”罵哭了小朋友。還有的家長反饋,孩子參加了有為圖書館的活動后,太自由了,更會頂嘴了,再不準他們過來。

三門縣有為圖書館新址。采訪對象 供圖

三門縣有為圖書館新址。采訪對象 供圖

圖書館提倡的理念,是否適合三門縣城?能否真正落地?章瑾和團隊在圖書館成立前,找學生、家長和老師做過調研,但好幾年過去了,章瑾也擔心是否有點自以為是。

不過,從數據來看,有為圖書館目前吸納了近1000位志愿者,涵蓋財務、人事、后勤保障、物資等多個崗位,分布在不同住宅小區里的7個站點,志愿者1年總共的服務時間接近5000個小時,其中,超過3000個小時由100多位核心志愿者完成。

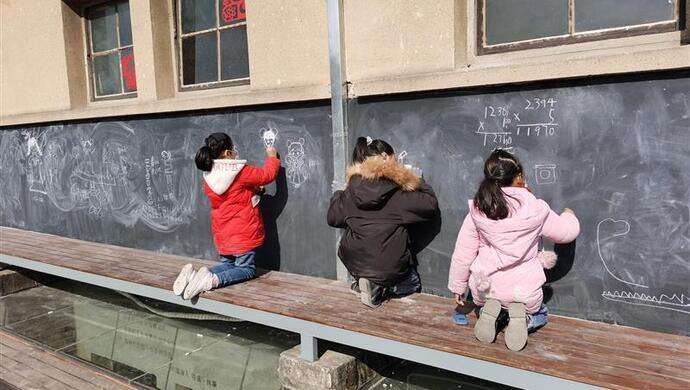

梅里有為圖書館開館前,小志愿者幫忙打掃衛生。 受訪者 供圖

梅里有為圖書館開館前,小志愿者幫忙打掃衛生。 受訪者 供圖

目前情況比“最壞打算”好

圖書館追隨者眾,志愿者黏度高,不過,服務范圍卻不廣。章瑾和記者分享了另一組數據——有為圖書館共接受了約14000人的捐贈,其中不乏多次捐贈的人,據推算,其中約1萬人是三門縣本地人;在章瑾的概念里,每年享受圖書館6次及以上服務的人算得上受益者,而受益者僅有700多名。

“作為社會組織,是不是得嘗試服務50%的人?別人得不到服務,為什么會捐贈呢?”章瑾問自己。在有為圖書館的生存模式中,受益人與商業機構中的客戶有同等地位,“作為本地機構,除非有足夠多持續受益的本地人,否則不能期待一直被捐贈,也就無法保證圖書館的存續。”

圖書館從自家倉庫搬到文化園區后,當地政府每年提供15萬元到20萬元的資金支持,去年圖書館一年花了70多萬元,大多數還是靠募資解決。

“既保持獨立,又被認可,是理想狀態。”章瑾說。

認可來之不易。圖書館創辦之初,質疑和流言紛至沓來——有人懷疑這家圖書館是用來洗錢的;還有人根本弄不清楚他們到底是做什么的。一名出租車司機曾經載過從山東慕名而來的年輕人,他不明白一家縣城的民間圖書館有什么吸引人的:圖書館不就是看書的嗎?哪兒不能看書?

圖書館團隊將每一分錢的用途公開,按期出刊物;要求家人多服務,盡量不參與受益項目,以建立起公信力。有段時間,章瑾還是后悔了,道德壓力太大。她的母親租房子給別人,遇到了難纏的租客,被威脅:“你女兒不是慈善家嗎?我就到你女兒的圖書館門口站著,讓別人看看慈善家的真面目。”

后來,團隊也曾經嘗試做過一次眾籌。有的活動成本太高了,每個人要花費100多元,他們的團隊思索再三,認為不應該用公共的錢去做,便專為活動發起了眾籌。“被各種罵。”章瑾說,“免費”和“公益”往往被畫上等號,“說我們狐貍尾巴露出來了,不還得要收費嗎?”那次眾籌被迫取消。

后來,團隊選擇了別的方式。有為圖書館所有的項目中,冬令營和夏令營成本比較高,在每個孩子身上得花三四百元,團隊開放用積分兌換參與機會,積分則靠平時在圖書館做志愿者獲得,或者用錢買。曾經有一個小志愿者,完全免費參加了6次夏令營,一定程度上過多占用了公共資源,團隊內部多次討論這樣到底公平不公平,最后還是覺得,他不能再參加了。在有為圖書館,所有規則都得從無到有。章瑾是創始人,卻不是領導者,不是老板,決策者是整個團隊,每個人的意見都值得被尊重。

建館之初,章瑾四處考察,看了不少別人的圖書館。大多是租一間一兩百個平方米的場地,放一些舊書,請來大學生志愿者,去村里的小學給孩子們上課。“感覺搭個架子也很簡單。”章瑾當時做了最壞的打算,就是雇一位員工,守住館,不關門,自己掏錢,每年燒掉幾十萬元。

目前看來,情況比“最壞打算”好。但章瑾曾問過一位捐贈人對圖書館的期待是什么,對方回答活下去。

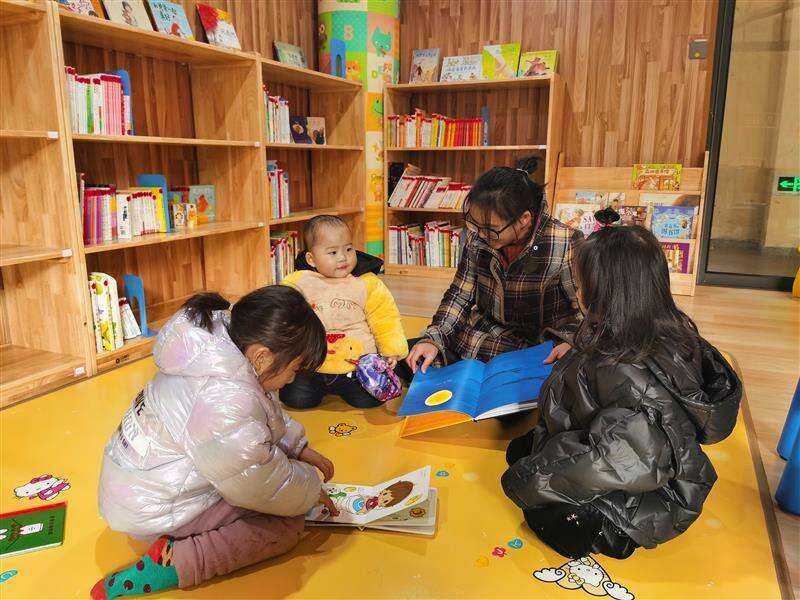

三門縣有為圖書館內,志愿者帶著孩子們讀繪本故事。 受訪者供圖

三門縣有為圖書館內,志愿者帶著孩子們讀繪本故事。 受訪者供圖

嘗試融入又一個舊鄉鎮

有為圖書館接受邀請,到嘉興王店鎮去,去年底開了梅里有為圖書館。梅里是王店的古稱,幾乎要被本地人遺忘了。

梅里館和三門館的出身天然不同。梅里館安家在當地盛極一時的海鷗電扇廠舊址,一開始就有政府資金注入和幫助,用章瑾的話說,“一開始就在聚光燈下面”。一方面,這是好事,前期能省下不少錢;另一方面,也有一定風險,人事變遷,當初的決策者不在位了,決策是否能延續,尚未可論。

梅里有為圖書館要想在當地站穩腳跟,還得靠自己。相較于三門館,梅里館有先天不足。章瑾是三門縣人,回家鄉辦圖書館尚屬名正言順,但于王店而言,有為圖書館是外來者。章瑾的老公在王店鎮辦企業,章瑾便給自己冠了個稱號,叫“王店媳婦”。

“三門館創立之初,我母親每個月至少搞一次有當地特色的麥焦宴,每次宴請四五十人,充分調動當地資源,把有為圖書館宣傳出去。”依照這樣的思路,團隊竭力尋找王店當地鄉賢與核心志愿者的支持。

不過,梅里館不是三門館的分館,而是“姐妹館”。梅里館的負責人叫牟芝穎,很有自己的想法,比如,她自己編排了一套圖書擺放的編碼規則;旁邊王店中學搬遷后,搜集來不少有意思的教學小物件;還常背著相機大街小巷轉,拍踩紡織機的阿姨、賣菜殺雞的爺叔,同時向他們介紹有為圖書館。

海鷗電扇廠舊址,梅里有為圖書館就在這個院子里。 鞏持平 攝

海鷗電扇廠舊址,梅里有為圖書館就在這個院子里。 鞏持平 攝

記者采訪的那天中午,臨近午飯時間,附近居民端著要洗的青菜來圖書館借水。原來,因為天氣太過寒冷,露在外面的水管不抗凍,結冰了,斷水了,只有圖書館新鋪了水管,在地下。“這里的生活非常原生態。”牟芝穎指著圖書館門前的河,“這就是生活用水,一條街至少有5個公廁,洗衣服要去專門的投幣的公共洗衣房,洗澡就去公共浴室,街上很多房子還是木頭搭的,有的斜了,找一根粗壯的木頭暫且撐住。”

梅里有為圖書館入口處,設計成了一本書封面和封底的樣子。 鞏持平 攝

梅里有為圖書館入口處,設計成了一本書封面和封底的樣子。 鞏持平 攝

王店有不少家具加工和紡織相關的輕工業,政府也正著力打造物流高地,外來務工人員很多,在梅里有為圖書館所在的街區,外來務工人口的比例接近一半。那里的孩子雖然被父母帶在身邊,卻沒有父母陪伴,他們既是流動兒童,也是留守兒童,得自己照顧自己的生活。圖書館對面是海鷗電扇廠繁榮時的海鷗俱樂部。去年,俱樂部樓下入口處被封死了,住在附近的孩子有時無所事事,跑去砸玻璃取樂。

除了獨立平等的價值觀,以及激勵志愿者做事情、重視人和人之間的連接等基本導向,章瑾覺得,梅里館要融入當地,恐怕還有很長的路要走。

對開門剛滿月的新圖書館有什么期待嗎?“先活下來。”章瑾回答。

看臺州新聞,關注浙江在線臺州頻道微信

凡注有 "浙江在線臺州頻道" 或電頭為 "浙江在線臺州頻道" 的稿件,均為 浙江在線臺州頻道獨家 版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為 "浙江在線臺州頻道" ,并保留 "浙江在線臺州頻道" 的電頭。投稿郵箱:1056292011@qq.com