1500余年歷史、1500多米長的溫嶺街,是溫嶺現存最長的一條老街。

當年,太平縣改名時,因溫嶺街“臺州六縣聞名”,便改縣名為“溫嶺”。老街的繁華,可見一斑。

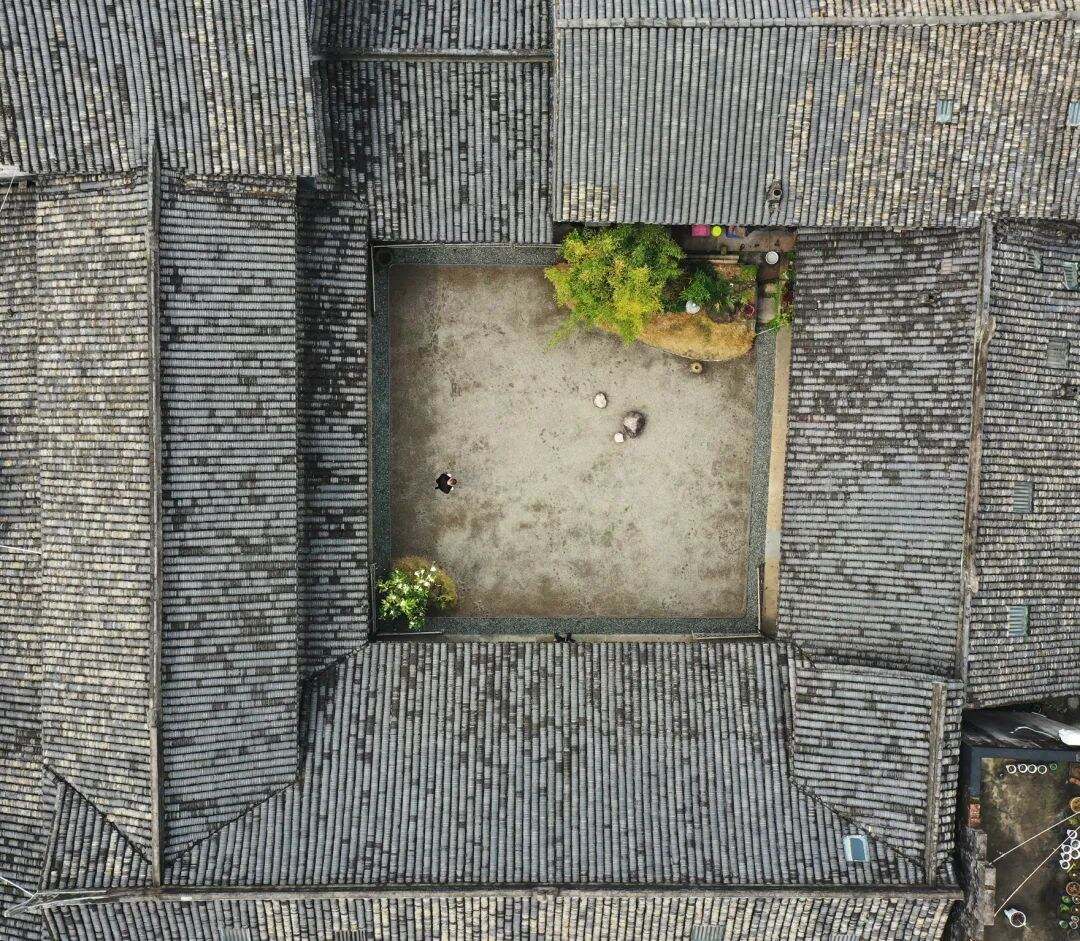

這條名副其實的古街里,依舊居住著91%左右的原住民。老街的過去和未來,都在原住民的飯后談資里。對于老街上曾經的名門望族、老字號,留守的手藝人,遺留的四合院,他們總能聊上幾句。

溫嶺街變了嗎?“街口有一個喝咖啡的地方”“一群又一群小朋友過來看老建筑”……2016年,溫嶺街迎來修復改造,傳統古街生活中,有了新的因子。如今,“古”與“新”,都成了原住民生活的一部分。

古街千年

位于溫嶠鎮的溫嶺街始建于晉,迄今已有1500多年歷史。

老街舊時的繁華,記錄在《嘉靖太平縣志》里:“溫嶺街在十八都嶠嶺。南通江下水路入海,西陸路通樂清、溫州,北水路通路橋官河,東陸路通本縣、黃巖。賈舶交會,人煙輳集,實一大市鎮云。”

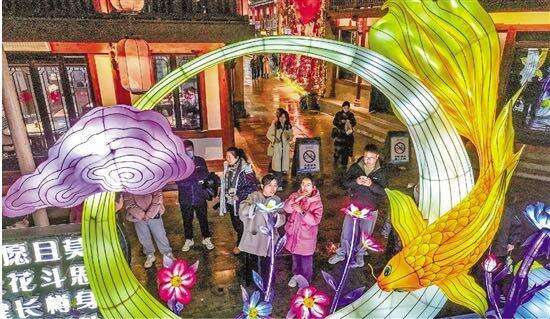

圖片來源:溫嶠鎮

繁華的尾音,回響至今。

彈棉花、纏棉線、壓棉被,過去60年,周云祥重復著這些動作。在老街,靠棉被加工,他養活了一家人。

午后,周云祥還在忙碌著,他要為從溫嶺城區趕來的顧客,重新加工棉被。“來的都是老客戶,有澤國的,也有從玉環、溫州樂清趕來的。”周云祥說,年輕時身強力壯,熬夜趕制排滿的訂單。

如今,75歲的他已老了,但他的手藝依舊被很多人記掛著,成了老街的溫度。“我們一直都在他這里做棉被,比網上買的保暖。”顧客鄭女士說。

如果時間不趕,鄭女士還會逛會兒老街。除了彈棉被,老街還集中了大量傳統作坊,如箍木桶、制秤、釀酒、灰雕等。

1500多米長的溫嶺街,依舊輪廓清晰,保存了歷史上形成的前街、后街的格局。前街當街造井,后街臨水而筑的空間風貌,我們至今能感受到。

前街分上、中、下三段。前街上段,有一口古井,刻有“青石橋古井甘泉”字樣,建于1848年,并于1996年重修。它供全街上千戶人家飲用、洗菜、洗衣,直到現在,老街居民還習慣拿著水桶過來打水洗菜。

老街的過去,還有不少傳奇。

溫嶺歷史上文化成就較高的戴復古、謝鐸兩位名人,均有后代搬遷至溫嶺街。老街見證了戴家過去的輝煌。1500多米長的老街,曾矗立著戴氏一門六牌坊,留下“一門六牌樓”的佳話。

民國建筑風格的陳泰祥,曾是富紳陳伯泉創立的醬酒坊,經營豆制品、醬油、黃酒等生意,歷史上也被溫西醫院使用過。

煥顏迎新

2006年,溫嶠鎮獲浙江省級歷史文化村鎮稱號,其中溫嶺街為核心保護區域。2016年,溫嶺街迎來改造。

“戴家祠堂、戴豪故居、戴家里、謝家四合院、應立昌、陳泰祥、春和里,以及解元路至中大街的部分成排老舊民房等多個點位,都修繕過。另外,溫嶺街東入口牌坊、汽船碼頭景觀,以及解元路、蓮池路至帽社整段立面改造過,解元路至蓮池路管線進行了‘上改下’,石板路面也修復了。”溫嶺街項目負責人潘龍介紹。

改造提升后,新的業態慢慢走進溫嶺街,走進老街居民的生活。

37歲的劉高彬是溫嶠鎮梅溪村人,在溫嶺街趕集,是他兒時最快樂的記憶。

“我對溫嶺街有情懷。”劉高彬說,2019年前后,妻子的漢服店入駐溫嶺街后,他把許多新的業態帶進了老街,“2021年,溫嶺街壹宿茶咖小鋪開始對外營業;2022年,壹宿坊書茶院開始營業。”

溫嶺街有一家自助圖書館,內有藏書8000多冊。每個周末,這里都會迎來許多孩子。

自助圖書館內有天地,就是劉高彬運營的壹宿坊書茶院。“這里每個月都會舉辦四五場活動。在‘三八’婦女節前后,我們連續6天舉辦活動,以非遺手作為主。”劉高彬說。

位于溫嶺街上街中段的清代謝家四合院,目前是一家和合書院,迎來一撥撥研學的孩子。主理人通過君子六藝、古街探秘、文化尋蹤等課程,將老街的傳統文化及手藝串聯起來。

“去年年底,溫嶠鎮辦了一場海外交流活動。一些海外學子逛完老街,對街上的老手藝產生了興趣。”潘龍回憶。

通訊員 徐偉杰 攝

溫嶺街煥新之后,新的故事每天都在上演。不久前,年近九旬的浙江省名中醫詹學斌將德祿堂搬到溫嶺街附近,助推老街康養服務向前邁進。在可以預見的未來,相信會有更多人來到老街,體驗休閑養生的慢生活。

看臺州新聞,關注浙江在線臺州頻道微信

凡注有 "浙江在線臺州頻道" 或電頭為 "浙江在線臺州頻道" 的稿件,均為 浙江在線臺州頻道獨家 版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為 "浙江在線臺州頻道" ,并保留 "浙江在線臺州頻道" 的電頭。投稿郵箱:1056292011@qq.com