民間藝術,作為中華民族文化的重要表現形式,承載著豐富的歷史底蘊和獨特的文化功能。在臺州天臺這片文化底蘊深厚的土地上,市級非物質文化遺產——天臺抬閣,以其獨特的魅力,成為文化建設中一顆璀璨的明珠。

天臺抬閣,這一融舞蹈、美術、音樂于一體的綜合藝術,其來源雖已無從考據,但相傳與“扛神”祭祀活動和小孩騎在成人肩上的“造夫”有著不解之緣。抬閣因四人扛抬的閣子式臺柜而得名,臺上扮成各種戲劇或神話人物的6至8歲兒童,仿佛是一個個流動的舞臺,演繹著歷史人物、戲曲故事、民間傳說和新人新事。

在清代,天臺抬閣就已經十分流行,舊時多在旱天“取水”后或元宵節時展演,有時還配合捧“大旗竹”,看抬閣成了天臺民間傳統的喜慶娛樂活動之一。每逢重大慶典,老城區各村(居)都會競相制作抬閣,展示技藝,爭取榮耀。2006年,天臺抬閣更是被列為臺州市首批非物質文化遺產保護名錄,其地位和價值得到了進一步的認可和傳承。

天臺抬閣的制作流程和技藝更是考究,從原料的選取到工藝的制作,每一步都凝聚著眾人的智慧和心血。抬閣以木材、竹竿等材料為主,經過設計、挑選“抬閣娘”、制作抬閣架和篷、配置服飾道具、加工布景燈光等復雜工序,最終呈現出精美絕倫的作品。其中,抬閣制作最關鍵的環節是“發角”,它決定了抬閣的水平和精彩程度。發角即用鐵杖從抬閣架延伸至坐端,支撐固定孩子。其鐵杖引伸彎曲按人物造型而定。“發角”講究奇、特、懸、隱、變,以隱匿越深越奇,孩子越“懸”,抬閣就越精彩。抬閣的人物造型都是懸在空中,一桌好的抬閣要讓人找不到破綻,這也是評價一桌抬閣制作水平高低的關鍵。

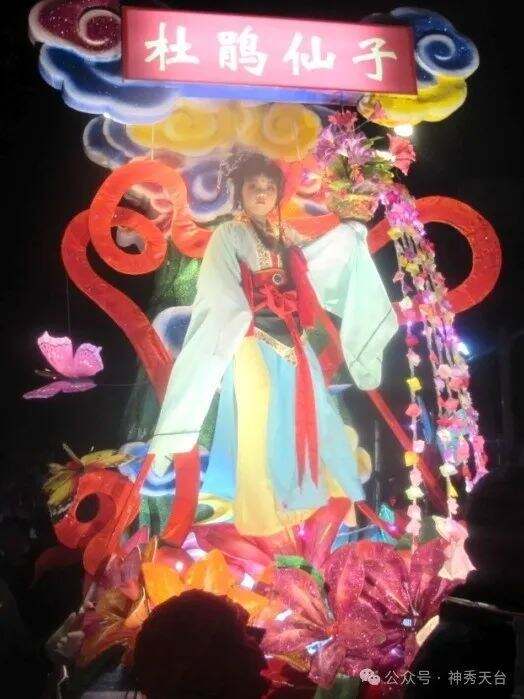

1993年、1998年是天臺抬閣藝術再次大放異彩的兩年。盡管時過境遷,但當年那種盛大空前的場面卻依然歷歷在目。1993年,縣政府舉辦文化旅游節,就有25桌抬閣參加民俗大會串。2014年,浙江省“美麗非遺趕大集”暨“祥和杯”縣元宵節非物質文化遺產踩街活動,赤城街道、福溪街道和始豐街道一共制作了13桌抬閣,有根據民間傳說而創作的《和合二仙》《濟公斗蟋蟀》《杜鵑仙子》《桃花仙子》等,讓人們再次領略到了這一民間藝術的獨特魅力。

然而,隨著時代的變遷和城市化進程的加速,天臺抬閣也面臨著一些挑戰和困境。街道的擁擠、制作成本的增長等因素,使得抬閣的展示次數逐漸減少。但盡管如此,天臺抬閣仍然以其獨特的魅力和價值,吸引著人們的目光和關注。

天臺抬閣不僅是天臺最具特色的民間藝術之一,更是中華民族文化寶庫中的瑰寶。它體現了天臺百姓的審美和追求,是眾人智慧的結晶。我們相信,在全社會的共同努力下,天臺抬閣這一民間藝術瑰寶將在新時代綻放出更加絢麗的光彩!

看臺州新聞,關注浙江在線臺州頻道微信

凡注有 "浙江在線臺州頻道" 或電頭為 "浙江在線臺州頻道" 的稿件,均為 浙江在線臺州頻道獨家 版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為 "浙江在線臺州頻道" ,并保留 "浙江在線臺州頻道" 的電頭。投稿郵箱:1056292011@qq.com