初見孔慶偉是在臺州市椒江區大陳島的一處山頂上,他正拿著筆記本、拎著工具箱,挨個兒檢修山頂氣象站觀測場里的儀器。

“儀器關系到數據的準確性,要時常維護,如果遇到能修的就自己修,修不了的就記下來上報。”孔慶偉一邊說話,一邊拿毛巾擦了把額頭上的汗水。在高溫中,他的臉被曬得通紅,衣服早已被汗水濕透。

孔慶偉檢查主采器掛接的各種相關的設備儀器運行狀況。 拍友 劉星辰 攝

孔慶偉出生于1987年,是土生土長的大陳島人。2009年從南昌氣象學院畢業后,孔慶偉本可以在基礎設施更完善、生活更便利的市區工作,但他卻選擇重新回到大陳島,成為了島上的一名氣象觀測員。

在孔慶偉看來,大陳氣象站雖然是氣象觀測中最基層的站點,但它所提供的數據是防御臺風不可或缺的第一手資料。數百萬個精確記錄的數據,為附近海域的航線運行提供了可靠的氣象資料,也為大陳島的養殖、風能、旅游等產業發展提供安全保障。

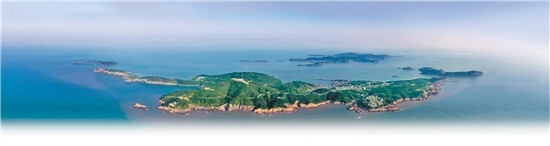

大陳島全貌。 拍友 孫金標 攝

與枯燥的數據打交道

有人稱氣象員是“觀云者”,在大陳島上追風逐雨,聽起來頗具詩情畫意,然而現實的工作不僅與浪漫無關,甚至稱得上是乏味。

為了保證各正點數據資料及時發送上傳,孔慶偉和同事們每天都要對氣象站觀測場進行巡查,確保觀測儀器正常運行。“尤其是雨量傳感器和風向風速傳感器,這兩個設備在汛期特別關鍵。”孔慶偉說,為了保證氣象數據的準確,他們每天都要集中精力來做這份重復、枯燥的工作。

等了半個小時,孔慶偉終于檢查完所有的儀器,我們沿著大陳島彎曲的小路,回到位于半山腰的大陳氣象站,這里是孔慶偉工作了14年的地方。“我們氣象站以前是個矮房子,剛剛經過翻修,現在二樓是辦公室,三樓是宿舍,員工只有4個人,值班的時候我們就睡在樓上。”眼前是一幢三層小樓,外立面很新,屋子里卻沒怎么裝潢,孔慶偉帶著我們上樓,來到他日常辦公的房間。

這是一間大辦公室,進門右手邊是會議桌,左手邊是辦公區,辦公桌上放著四五臺電腦,屏幕上不斷跳動著“天氣現象”“視程障礙判別”“日照”“地面綜合觀測”等數據監測結果。

“山頂觀測場的數據會自動匯總到這幾臺電腦上,24小時都要實時上傳數據,進入汛期后還要進行加密觀測。感謝高科技,讓我們工作省力不少。”孔慶偉笑著說。

在孔慶偉剛參加工作時,大陳氣象站仍需要人工觀測和自動觀測結合進行對比。為了不錯過時間,他在手機上設置了七八個鬧鐘,一到點就要跑到山頂手動用雨量杯測量雨量,觀察云高和云朵的形狀,天氣越惡劣越要往外跑。“一天至少測8次,我黝黑的皮膚就是拜這份工作所賜。”孔慶偉撩起袖子,只見胳膊上的膚色對比明顯。

隨著設備的不斷更新,大陳島氣象站地面觀測也實現了自動化,儀器能24小時不間斷地自動觀測、上傳數據,減輕了基層氣象員的工作量。

“實現自動化測量后我們將工作重點轉移到數據的處理和判斷上,像這組數據,顯示風速為5.5-7.9m/s,我們看到后要第一時間確定數據與目前的天氣情況是否吻合,同時還要交叉比對氣壓、氣溫、濕度等數據,這要求氣象員對各種氣象狀況所對應的數據了如指掌。”孔慶偉說,因此值班的時候大家都打起十二分精神,便于及時排查出異常數據。

為兒時的夢想而歸

為什么要選擇回島工作?有很多人問過孔慶偉這個問題。

“對于別人來說,在大陳島工作生活可能不太方便,也比較枯燥,但這是我生長的地方,不一樣。”孔慶偉說,島上有他從小吃到大的姜湯面,讓人熟悉且安心的大海的氣息,最重要的是,他的外婆一直生活在島上。

孔慶偉是人們常說的“墾三代”,他的外婆高阿蓮是一名老墾荒隊員,16歲那年她響應號召上島墾荒建設,從此扎根大陳島,現在80歲。“外婆經常說他們那一代都老了,島上的居民也越來越少,但這片土地是她和墾荒隊員們拿著鋤頭和鐮刀,一點一點開墾出來的,是我們的家鄉。”或許是因為耳濡目染,孔慶偉從小就在心里種下了“墾荒夢”。

而選擇成為氣象員,是受父親的影響。“大陳島最早的氣象站建于1957年,當時叫大陳海軍氣象站,1981年移交浙江省氣象局接管,改制為大陳氣象站,我父親就是那時候成為氣象員的,在島上服務了10多年。”孔慶偉從小就很崇拜父親,在他的記憶中,父親經常會教他怎么通過云層預測第二天的天氣,在他看來像個“世外高人”。

“以前因為氣象技術不發達,不能準確預測未來的天氣,漁民出海是件很危險的事。我意識到,父親的這份工作,對島上漁民的生命財產安全有著至關重要的作用,這也是我下決心回到大陳氣象站工作的原因之一。”孔慶偉說。

其實,孔慶偉的想法很簡單,雖然島上的條件艱苦,但氣象工作總是需要年輕人去干,他就是想回去接外婆和父親的班,繼續建設大陳島,守護好島上漁民的安全。

與風雨雷電賽跑

對孔慶偉而言,炎熱是夏天最微不足道的困難。不久前與臺州擦肩而過的第6號臺風“卡努”,讓他精神緊張了一整天。

“雖然氣象預測不會在臺州登陸,但我們早早地進行了防臺準備,第一時間對山上的設備進行加固。”孔慶偉說,忙完本職工作,除了值班留守人員,氣象站的其他同事分頭行動,一邊幫助大陳鎮疏散景區游客,一邊上門提醒島上的漁民及養殖戶及時加固魚排等器具。

工作至今,孔慶偉經歷了幾十個臺風,讓他印象最深刻的是2019年8月10日登陸的臺風“利奇馬”。“‘利奇馬’登陸前,上大陳島區域自動站測出60.3米每秒的極大風速值。我們為了加固設備儀器,大晚上頂著風出門。”孔慶偉說,雖然觀測場離值班室只有100米,但設在山頂高處,當時他們幾個值班氣象員抱成一團,一點點挪到觀測場,生怕被風刮走。

臺風登陸當晚,孔慶偉不敢閉眼睡覺。“我們的耳朵因為氣壓低嗡嗡作響,門還被吹壞了,更糟的是凌晨1時多停電了。”提到當時的情況,孔慶偉至今心有余悸,幸好氣象站早有準備,立馬切換到備用發電機,這才保證了數據的及時傳送。

除了臺風,大陳氣象站還經常遭受“雷擊”。因為地域緣故,氣象站建在多巖石的地面上,導電性能差。“一到春夏季節,閃電能‘甩’到窗戶上,出門都怕‘電’往我們臉上蹦。”孔慶偉說,但即使在這樣的雷暴天氣里,他們也每天按時上山檢修維護設備,沒有絲毫松懈。

這幾年,大陳氣象站新增了風廓線雷達、雨滴譜儀、微波輻射儀等先進的氣象觀測項目,孔慶偉內心也有了一絲緊迫感,平時除了工作,他會加緊學習充電,“雖然遠在海島,但是也不能被氣象新領域淘汰。”

在島上的14年,孔慶偉見證了大陳島的飛速發展,曾經的漁島變成了漂亮的休閑旅游島,每到節假日,游客絡繹不絕。為了更好地服務家鄉,孔慶偉加入到大陳新鄉賢的隊伍中,成為島上的紅色講解員,為上島的游客講述墾荒故事。“雖然很少有機會享受城市的繁華,但我從不后悔,看到家鄉在大家的努力下變得越來越好,我與有榮焉。”孔慶偉說。

看臺州新聞,關注浙江在線臺州頻道微信

凡注有 "浙江在線臺州頻道" 或電頭為 "浙江在線臺州頻道" 的稿件,均為 浙江在線臺州頻道獨家 版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為 "浙江在線臺州頻道" ,并保留 "浙江在線臺州頻道" 的電頭。投稿郵箱:1056292011@qq.com