從晚清到民國直至新中國初

從這條小巷走出的一個個人物

在中國革命史、科技史、

教育史、文學史上

曾留下深深的印記

不能不追溯到明成化年間。陳勉、陳簡倆兄弟雙雙高中進士,立雙桂坊以嘉,巷名由此稱為雙桂巷。稱奇的是,巷中史上還曾植有二棵碩大的桂花樹,這是否是深蘊著小巷的另一個意象?巷西頭為黃巖有名的“五支河”,干河上的橋也稱雙桂橋。

清乾隆五十四年(1789),一所名叫萃華書院的學堂在雙桂巷出現。時任山東巡撫的覺羅吉慶揮毫潑墨,寫下了萃華書院銘詞。

從1789年直至2008年,學校經歷了書院時期與現代中學時期。二百余年的時光,劫難從未止息。咸豐十一年(1861)太平軍李世賢部攻入黃巖,燒毀書院,書生賴于求學的場所沒了;抗戰時期日本飛機兩次投彈校園,為保師生安全,不得不遷往西鄉靈石……但書香一直在此飄蕩,文脈從未止息。

這個彈丸之地,走出了國民黨上將林蔚等二十多位將軍、“兩彈一星”元勛陳芳允等六位院士及數以千計的教授、官員、企業家等各方英才,在近現代的中國留名史冊。

彈丸之地各方英才合影

當時光漫漶開

許多的記憶消失了

但總有些許的歷史積淀下來

譬如地名、建筑、人物

一條小巷建筑形態及族群的變遷,是經濟、文化交融的結果。自陳家、周家演繹至晚清、民國時的王家、盧家、朱家和俞家等大戶人家也先后在此筑房安居,從這條小巷中走出了一個個載入歷史的人物。

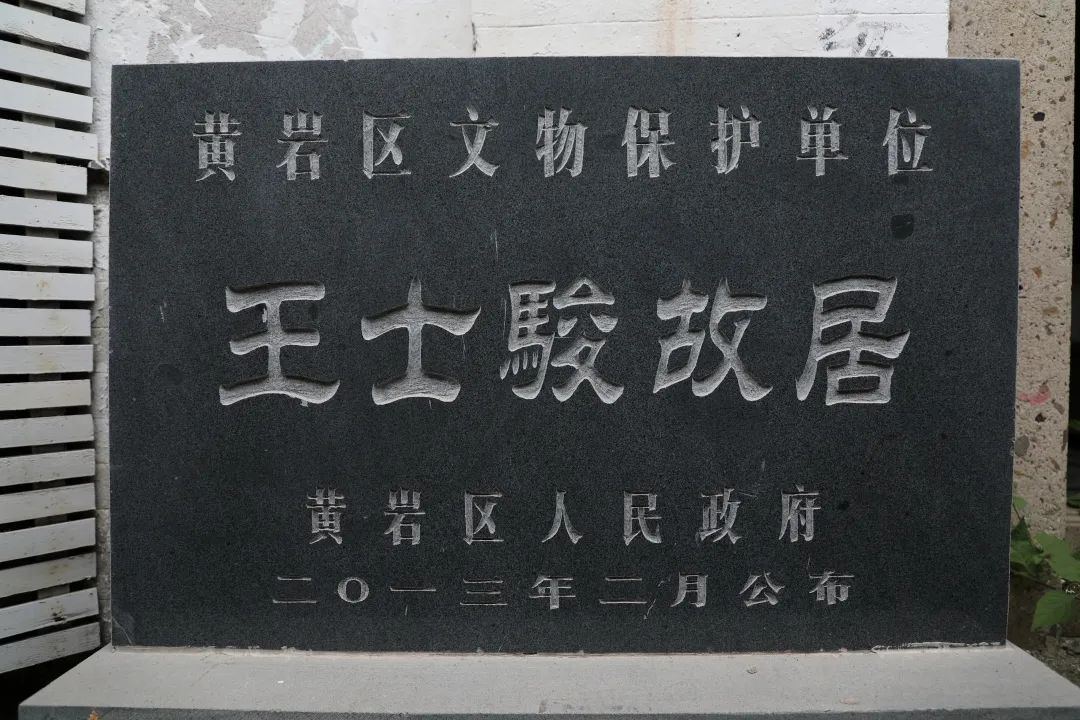

雙桂巷現存的區文保單位王士駿宅,建于清光緒二十五年(1899)。一百多年過去了,從王宅中走出了一代代才俊。

第一代王士駿(1837~1916),清同治十二年(1872)拔貢,任福建松溪等6個縣九任知縣,官至知府銜直隸州知州,從四品,授清朝議大夫,曾任清獻中學堂代理監督。

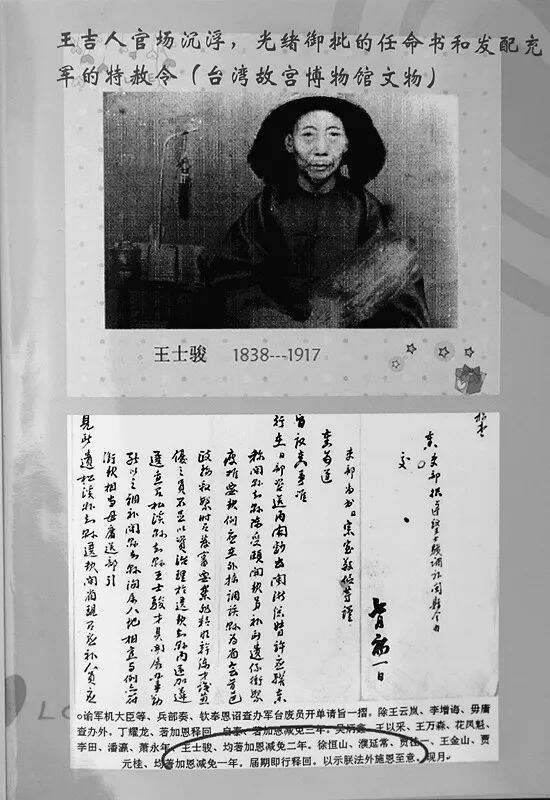

王士駿像及光緒御批

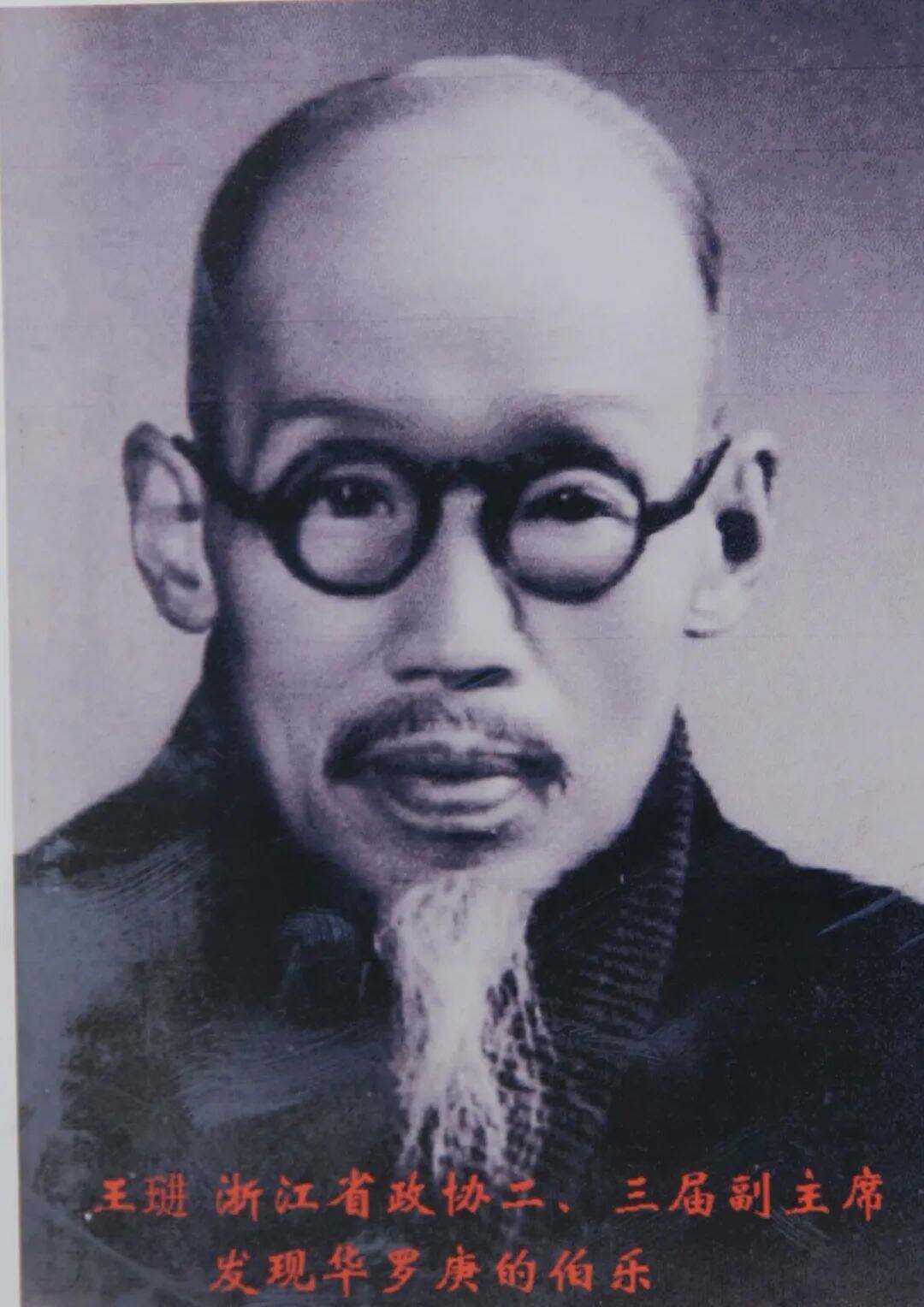

王士駿有五子,三子王珽,畢業于京師大學堂,與李四光同期公派留學英國伯明翰大學。四子王琎是我國清朝庚款選拔的第一批留學生,為我國著名的化學家、教育家,也是中國化學史與分析化學研究的開拓者,新中國后為一級教授,浙江省政協二、三屆副主席。五子王曰瑋,1926年入南京中央大學,后公費留學德國,為我國生物學界著名的科學家、教育家。第三代中,王士駿家族更是人才輩出。杰出的人物有大女兒王瓊瑛的兒子柯俊、柯偉及夫人李依依,三人均為中科院、工程院院士。王琎長子王秉忱,是一位建筑大師;女兒王寶琳教授的丈夫林秉南亦是中科院院士;另一個兒子王啟東是國內聞名的材料科學家。王士駿家族一門四院士,國內罕見。

柯俊院士像

著名化學家王琎

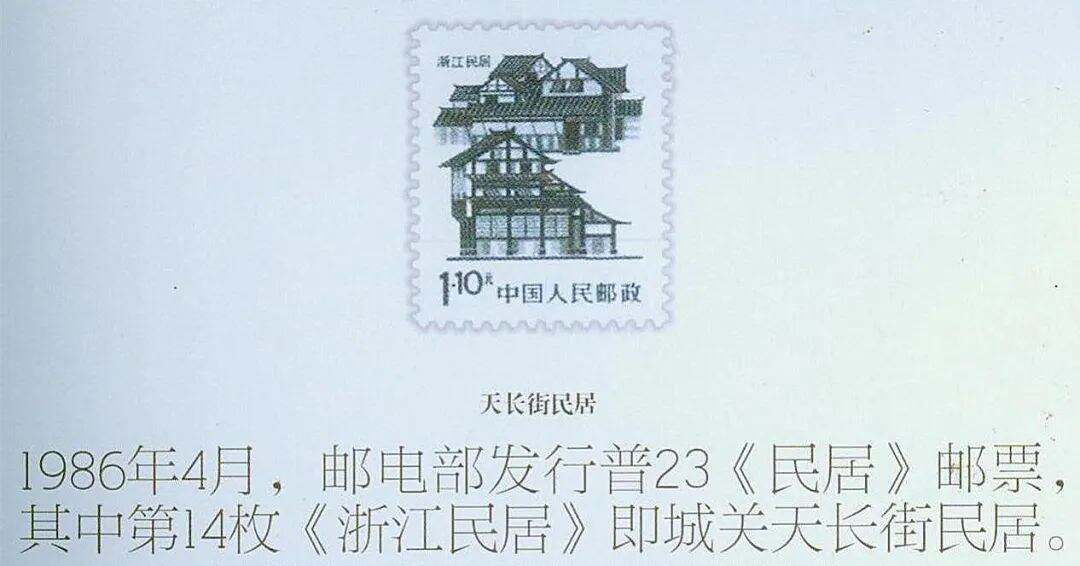

雙桂巷朱文劭宅院,其建筑作為郵電部發行的《民居》郵票中的江南民居的代表。

朱文劭故居入選郵電部《民居》郵票

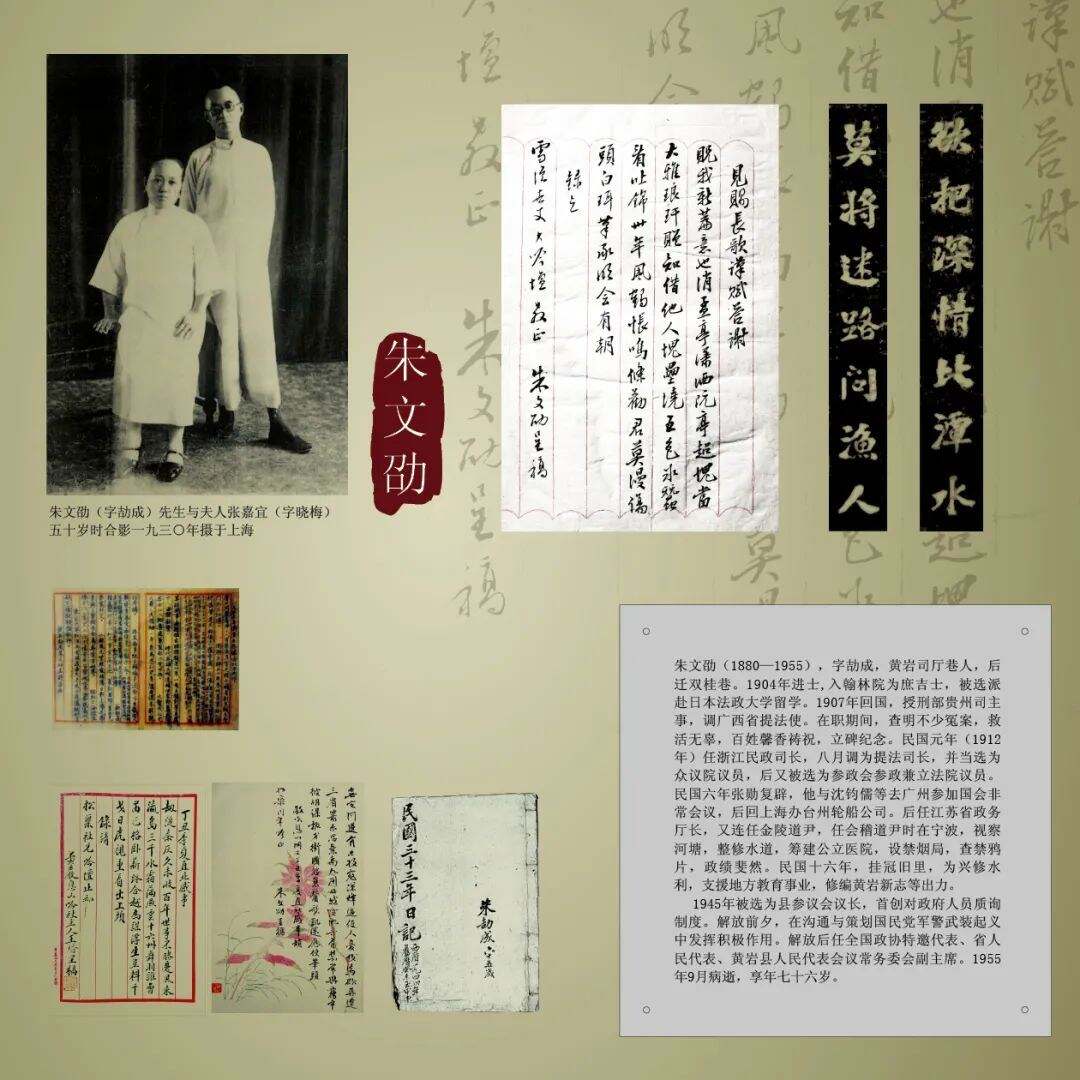

朱文劭,光緒甲辰(1904)進士,獲二甲第四名,同科者有沈均儒、譚延闿等,1904年與沈均儒等同赴日本法政大學留學。曾任翰林院庶吉士,貴州司主事,浙江民政廳長,全國眾議員,后任江蘇省政務廳長,繼任金陵道尹。1949年為全國政協特邀代表,曾為黃巖縣各界人民代表會議副主席,省人民代表會議代表。已故鄉賢尤伯翔先生曾這樣評價:“劼成先生為黃巖近百年來對地方最有影響之先輩,其道德文章,眾所欽仰。”朱家后裔朱道平,國內知名山水畫家,現為南京書畫院院長、江蘇省美協副主席。

黃巖名人館朱文劭展版

雙桂巷盧洛平宅,建于1919年,為清末民居風格,又是民國時期中西合璧的建筑,為區級文物保護點。

盧洛平宅

盧洛平,畢業于江南陸師學堂,參加辛亥革命,曾任江蘇都督署軍政司長兼第一師少將師長。1949年5月,中共黃巖黨組織在其東房,與國民黨卸任縣長談判,最后促成黃巖和平解放。子英遜、英逴等亦為黃巖知名人士。

一條并不悠長的小巷,許多的故事早湮滅于歷史中,但我們從明清到民國、新中國,有據可查的史料中,我們讀出了時代風云在此開合,刻滿了歲月的印記。

看臺州新聞,關注浙江在線臺州頻道微信

凡注有 "浙江在線臺州頻道" 或電頭為 "浙江在線臺州頻道" 的稿件,均為 浙江在線臺州頻道獨家 版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為 "浙江在線臺州頻道" ,并保留 "浙江在線臺州頻道" 的電頭。投稿郵箱:1056292011@qq.com