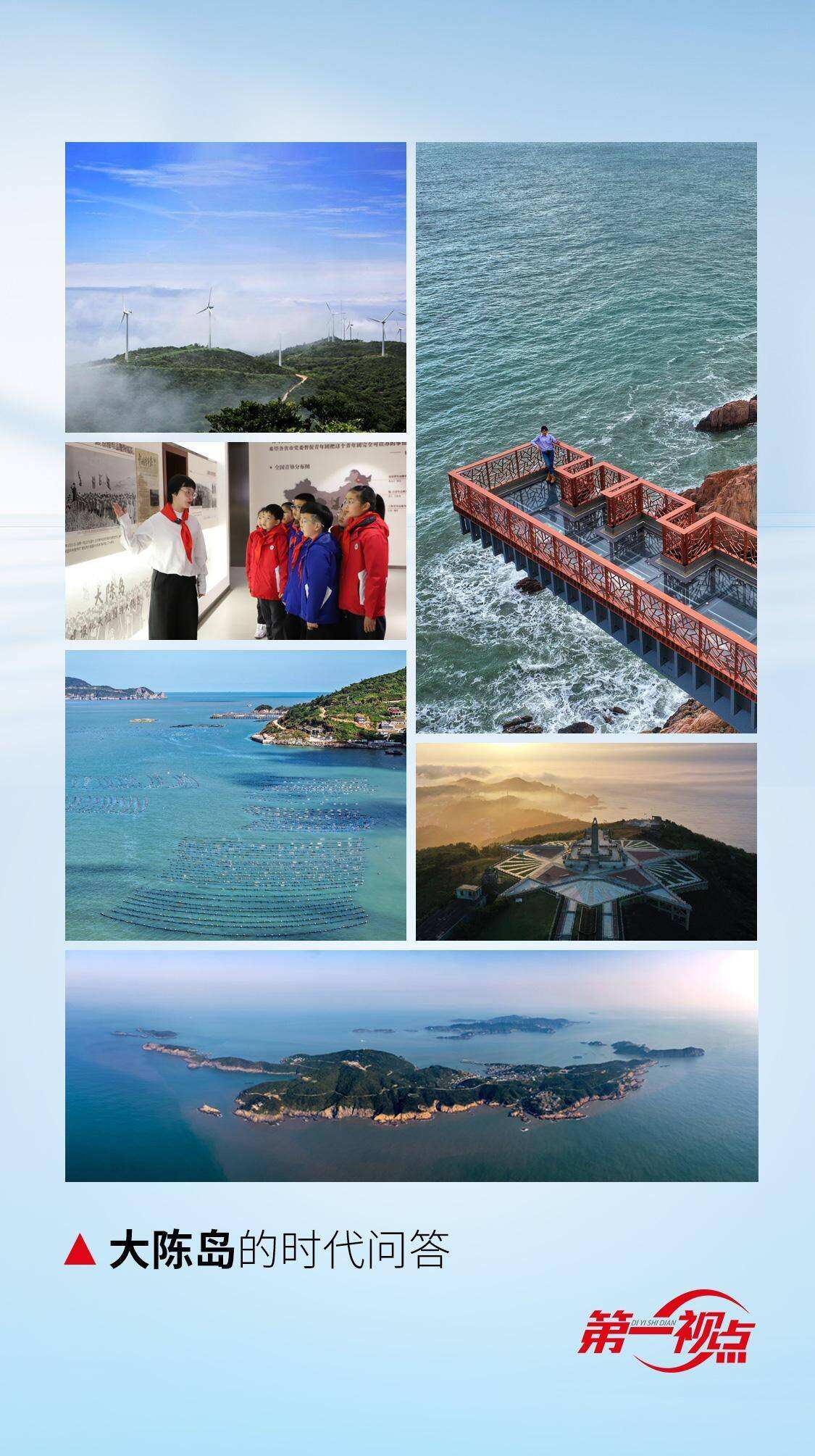

浙江臺州東南20多海里,坐落著總面積僅15平方公里的大陳島。60多年前,467名青年登上解放不久的大陳島,開啟一段當代墾荒傳奇。

小島獨特的引力,牽動著深邃的目光。

2006年8月29日,時任浙江省委書記習近平到大陳島考察,慰問老墾荒隊員,勉勵當地干部群眾發揚“艱苦創業、奮發圖強、無私奉獻、開拓創新”的大陳島墾荒精神。到中央工作后,他還先后兩次給老墾荒隊員及其后代回信。

一路走來,今天,面對前無古人的中國式現代化之路,新的墾荒史,正待當代人書寫。

這注定是一段艱辛的航程。此刻,大陳島,你能告訴我們什么?

大陳島全景。拍友 孫金標 攝

荒島之問——

那一聲“到”,是最真摯的回答

“荒涼一片,什么都沒有,連一棵像樣的樹都看不到。像是一個‘死島’。”這是首批墾荒青年登島時的第一印象。

1955年,國民黨守軍裹挾大陳島全體居民敗退臺灣。第二年,響應團中央“建設偉大祖國的大陳島”號召,眾多溫州、臺州青年奔赴大陳島墾荒。盡管有所準備,但登島時的一幕,仍讓這些年輕人備感震撼。

青年墾荒隊員在鳳尾山上揮鋤開荒,揭開了大陳島墾荒的序幕。(資料照片)

事實上,這座島,又何嘗不是初生的新中國的縮影——一窮二白,經歷連綿戰爭,人均GDP世界倒數。

何去何從?這個創造過燦爛文明的民族,走在歷史的低谷,面對時代嚴酷的考問。

時隔多年,大陳島交出的高分答卷,耐人尋味,引人探究。

2006年8月29日,時任浙江省委書記習近平登上大陳島,考察了島上的各項事業。“習書記專程去大陳島調研的那天,海上風浪很大,同行的很多同志都被顛簸得吐了,即便如此,習書記還是堅持登島。他來到大陳島墾荒隊員的家中,與大家坐下來聊家常。”那次調研,時任省委組織部副部長的胡堅印象很深。

今天,當我們前來尋訪墾荒者的故事時,同樣為之深深吸引。

“張壽春!”

“到!”

講起當年領受任務的瞬間,眼前96歲的老人大喊一聲,雙腳跺地,跳起立正、敬禮。這一幕,讓人想到一首老歌:革命人永遠是年輕!

當年,1948年就加入地下黨的張壽春是墾荒隊員中的老大哥。到大陳島后,接到讓他去竹嶼島養羊的任務,他一口答應。

竹嶼島離大陳本島約5公里,在這座2平方公里的孤島上,張壽春一個人,帶著20多只羊,四周海天茫茫。

送補給的船3個月來一趟,好多事都要靠自己。頭發長了,就拿剪刀“咔嚓咔嚓”,后腦勺像被老鼠啃過,張壽春也不在意,“羊又不會笑我”。

胸中憋悶時,張壽春就撿起一根棍棒,舞得呼呼作響。天地搭建的舞臺下,沒有掌聲,只有濤聲。

羊淋過雨容易生病,張壽春就挖了好多地洞做羊圈。母羊難產,他又當起助產士。3年,羊繁殖到200多只。在那個物質貧乏的年代,這是獻給國家的一筆寶貴財富。

說起張壽春,墾荒隊員都豎大拇指,稱他“當代魯濱遜”。

在張壽春看來,跟過去比,當“魯濱遜”不算苦:抗戰的時候,日本人進了溫州城,全家人只好逃進永嘉深山;1948年他給游擊隊送情報,關卡重重,敵人的刺刀頂在胸口,死里逃生。

和張壽春一樣,那一代墾荒隊員,生于積貧積弱的中國,親歷民族備受欺凌的至暗時刻,對于個人、小家與國家的關系,他們有著深切的感悟——

沒有國,哪有家。

因此,當聽到新中國的召喚,無數人像張壽春一樣,大喊一聲——

“到!”

“到”,這一字,勝卻千言。

墾荒青年中,像張壽春一樣的奇人還有不少——捕魚船上的鐵姑娘金育育、海上勞模顧子連、救人犧牲的烈士陳顯坤……扛著鋤頭,啃著番薯,他們一點點改變著大陳島的模樣——曾經的荒島,長出了莊稼蔬菜,建起了乳品廠、磚瓦廠、水產加工廠;隊員們用省下的津貼,打造了臺州地區最早的一對機帆船,實現了漁業機械化;他們甚至還建立了文化站,海風中飄蕩起小提琴聲。

經改造提升后的大陳島墾荒紀念碑區塊。共享聯盟·大陳島 曹婭萍 攝

墾荒精神,書寫者并不僅僅是這幾百名青年。這是新中國整整一代建設者的縮影,是父輩共同的旗幟。

小小的大陳島,成了埋藏精神富礦的“金銀島”,在中國的紅色史冊上留下鮮明的標記,也成為習近平同志心中的牽掛。

事實上,在浙江工作期間,習近平同志對傳承紅色文化、提煉時代精神始終傾注著心血。2002年10月,到任浙江之初,習近平就專程到嘉興南湖瞻仰紅船。其后,他又把“紅船精神”概括為“開天辟地、敢為人先的首創精神,堅定理想、百折不撓的奮斗精神,立黨為公、忠誠為民的奉獻精神”。2006年2月,他在浙江日報發表署名文章《與時俱進的浙江精神》,激勵全省人民“干在實處,走在前列”。

大陳島墾荒精神,一脈相承,同頻共振,恰似山呼海嘯的雄渾交響。

轉型之問——

一條魚,帶活了一座島

時間永不停步。墾荒,永遠的試卷,不同的考題。

世紀之交,各地發展如火如荼,大陳島卻走到了十字路口。

受過度捕撈和海洋污染的影響,漁民的收成越來越差,過去一網能捕幾千斤的野生大黃魚,早已一尾難覓。

大陳,曾是僅次于舟山的浙江第二大漁場。上世紀六七十年代,每逢大黃魚汛,上萬條來自浙、閩等地的漁船進出大陳島梅花灣,島上最多時有1萬多常住居民。入夜,漁港一片燈火輝煌。

但到2000年前后,許多漁民賣掉漁船上岸謀生。漁業衰落,相關的水產加工、銷售等產業隨之萎縮。到2006年,島上常住人口只剩下1000多人。

梅花灣黯然失色。大陳島,面臨重返“荒蕪”的風險。

2006年8月那次大陳之行,習近平走到漁民們中間,關切地了解漁業生產和轉產轉業等情況。

漁業轉型,這不僅是大陳島,也是東部沿海地區面臨的共性問題。那段時間,在浙江沿海調研時,習近平同志強調,“發展海洋經濟,絕不能以犧牲海洋生態環境為代價。”他還指出,要“積極調整沿海地區的產業結構和生產方式,轉變經濟增長方式”。

“靠海吃海”這條索取之路走不通了,大陳人要探索一條可持續的“養海耕海”之路。

大陳島周邊海域,大片的貽貝養殖成為一道風景。拍友 孫金標 攝

海上墾荒,當年墾荒隊員們就作過探索。

那是1957年,時任墾荒隊隊長王宗楣北上大連,學習海帶養殖技術,他在海上漂了三天兩夜,運回100萬棵海帶苗。

海帶是北方的水產,對溫度和水流有特殊要求,隊員們都沒有養殖經驗。北風呼嘯的冬天,大家雙手雙腳浸在海水里洗刷、夾苗,手腳凍得像饅頭一樣。

即便如此辛苦,第一年,收獲的海帶不是爛就是小,根本沒法銷售和食用。

怎么辦?王宗楣在廣播里聽到,奉化的桐照村,海帶養殖成功了。

王宗楣拿上帆布袋,跳上船就出發了。從桐照村,他帶回來更適合南方環境的海帶苗。

第二年養苗,大家選擇了水流更急的竹嶼島海域。這意味著更大的風險。一天下午,女墾荒隊員戴婕嬃和幾名隊友,駕著小舢板,從竹嶼島前往大陳島。

海上天氣說變就變,大風驟起,舢板不聽使喚,一路向外海漂去。大浪中,小船像個雞蛋殼,上下翻騰,海水直往船里灌。大家拼命往外舀水,只怕一停下來船就會沉……不知過了幾個小時,小船漂到一個小島上,腳踏實地的那一刻,隊員們終于松了口氣:“我們的命是撿回來的。”事后得知,他們登岸的地方,已是溫嶺石塘海域。

在一次次失敗和嘗試中,海帶在大陳島扎下了根,同樣扎下根的,是大陳人開拓創新的精神。

時任大陳鎮黨委書記孫尚權說,世紀之初,大陳島已在探索小規模網箱養殖。但因為活動空間受限,養殖黃魚個頭小、口感差。學習挪威養三文魚技術來養殖大黃魚,但大陳島風急浪大,挪威的技術“水土不服”,臺風一來,網箱東倒西歪,大黃魚苗都跑了。

很多漁民覺得,在大陳島搞網箱養殖就是“天方夜譚”,但有個“外行人”卻想闖一闖。

陳招德,1960年出生,是島上的“墾二代”。墾荒隊員的故事,他從小聽到大。

“有沒有可能建更大更堅固的網箱,讓黃魚自由自在生長?”從事建筑生意的陳招德,心里一直放不下這片海。

2010年上海世博會,逛展的陳招德來到智利國家館,見到一種用銅合金制作的超大網箱。

陳招德心念一動:大型銅圍網經得起風浪,養殖空間大,黃魚活動方便,更接近野生狀態。

經過測算,建這樣的網箱最少要投入900多萬元,這意味著他要把這些年辛苦打拼的積蓄都扔到海里。

墾荒人的血液,在陳招德身上奔涌。他聯合了島上12位漁民成立合作社。歷時半年多,大陳島海域建起了第一個大型養殖銅圍網。這個超大網箱,深20多米,長寬都超過50米。

如果說建造圍網,陳招德以前的施工經驗還能幫上忙,但養魚,他著實是門外漢。

第一年投放20多萬尾魚苗,因為密度太高,黃魚不長個,肉質差,最后賠了上百萬元。第二年,減少了魚苗數量,好不容易賺了點錢。

最大的挫折是第三年,一場16級的超強臺風來襲,銅網被扯得七零八落,50多萬尾黃魚跑了個精光,經濟損失上千萬元。

“不要再養魚了!”老婆勸陳招德。

“老陳,我不干了。”有股東要求退出。

那些天,陳招德常在海邊徘徊,他有過后悔:如果安心干建筑老本行,哪有這么大的風險。可另一個聲音更加響亮:“做前人沒干過的事,哪有那么容易。”當年墾荒隊員養海帶的經歷,在他的腦海里盤旋。

陳招德找來施工隊,加密樁基、修補圍網、追加魚苗。正是這批黃魚,在第二年春節賣出了好價錢,彌補了部分損失。

幾年下來,陳招德快速積累了經驗,從圍網的樁基排布、黃魚養殖的品種,到飼料配方、幾點鐘捕撈等,他總結出了一套標準流程。

陳招德的成功,引來許多漁民的關注。大陳島出現了越來越多的銅圍網養殖網箱。

“大陳黃魚”成為國家地理標志證明商標,品牌知名度不斷提升。“中國東海大黃魚之都”也成為臺州市椒江區的新名片。

大陳黃魚豐收。拍友 潘侃俊 攝

千百年來,大陳人都以捕魚為生。從靠海吃海到耕海牧漁,這是一次歷史性的革命。

如今,大陳島已成為國內最大的大黃魚銅圍網養殖區。2023年,全島黃魚產量9000多噸,產值超10億元。黃魚養殖帶動了相關的加工、銷售、旅游等產業。

一條魚,帶活了一座島。海上墾荒,走出了一條轉型發展的新路。

生態之問——

“綠色墾荒”,探尋“未來之島”

風,這個曾經困擾大陳島的不穩定因素,如今卻是全島最穩定的能源。

大陳島,正在探索一項意義深遠的“墾荒”——零碳海島建設。全島將使用風電,逐步告別煤、石油等化石能源。

這次“墾荒”,大陳島要用技術變革和前沿理念,為全國乃至全球作示范。

現在,乘船前往大陳島,遠遠就能看到島上一長排風力發電機,舒展著10多米長的白色葉片。

大陳風力發電,是在習近平同志關心下發展起來的。

“2006年,習近平同志登上大陳島后,我們匯報了風電場等項目的建設方案,他聽得很仔細,并指出大陳島開發建設大有可為,要努力把大陳島的優勢發揮出來。”孫尚權說。

大陳島是全國風能最富集地區之一,年有效風速時數達7000小時。但與此相伴的,是復雜的海島建設環境。

“和陸地建設相比,難度不止一倍。”當年參與工程建設的電力工程師張金雨說,建材運上島,耗時久、成本高。有時設備缺一個零件,就得從大陸輾轉運過來。海島地形崎嶇,找一塊平地都不易。施工中,他們曾挖到戰爭年代的坑道,還有一次挖出了炮彈,讓大家都捏了把汗。

發電設備運輸、安裝是最大難題。張金雨還記得電力設備初次上島時的情形。當時山路泥濘,僅容一輛卡車通過,長度超過車身的風力發電機葉片,卡在轉角。進退兩難之際,島上的軍民一起動手,頂風冒雨,開山拓路。施工團隊下定決心,發電機建在哪,就把道路建到哪!

“沒有墾荒精神,風電場是很難建起來的。”張金雨說。

經過上千個日夜的奮戰,2009年底,大陳島上的34臺風力發電機,終于開始轉動。

讓海風吹拂了千萬年,這一刻,大陳島張開雙臂,盡情擁抱這個熟悉而陌生的伙伴。

從此,大陳島居民告別了使用半世紀的柴油發電機。風電場6000萬千瓦時的年發電量,遠遠超過了島上用電需求,90%以上的電力向外輸送。

向來缺油、缺電的大陳島,現在將滾滾能源輸向大陸,就像游子給母親的反哺。

大陳島上的風力發電機組。共享聯盟·大陳島 曹婭萍 攝

激動的老墾荒隊員,把風電場建成的消息,寫進了給時任國家副主席習近平的信中。

2010年4月,習近平同志給老墾荒隊員回信,他充滿感情地說:“我一直惦記大陳島發展和島上的干部群眾。”了解到大陳島取得的新成績,習近平感到很欣慰,并勉勵大家朝著“小康的大陳、現代化的大陳”目標邁進。

當年,“建設偉大祖國的大陳島”,喚來了大陳島開發的先輩;

今天,建設“小康的大陳、現代化的大陳”,引領著新一代的大陳人。

浙江,是“兩山”理念的發源地;大陳島,有風力發電的良好基礎,能不能在綠色低碳發展上當先鋒?為了這個目標,大陳人正在行動——

大陳島上的旅游公交車,換成了全電公交;漁業養殖,依靠電力制氧;民宿餐飲,正在逐步使用電爐等設備。

藍和綠,是大陳島的底色。

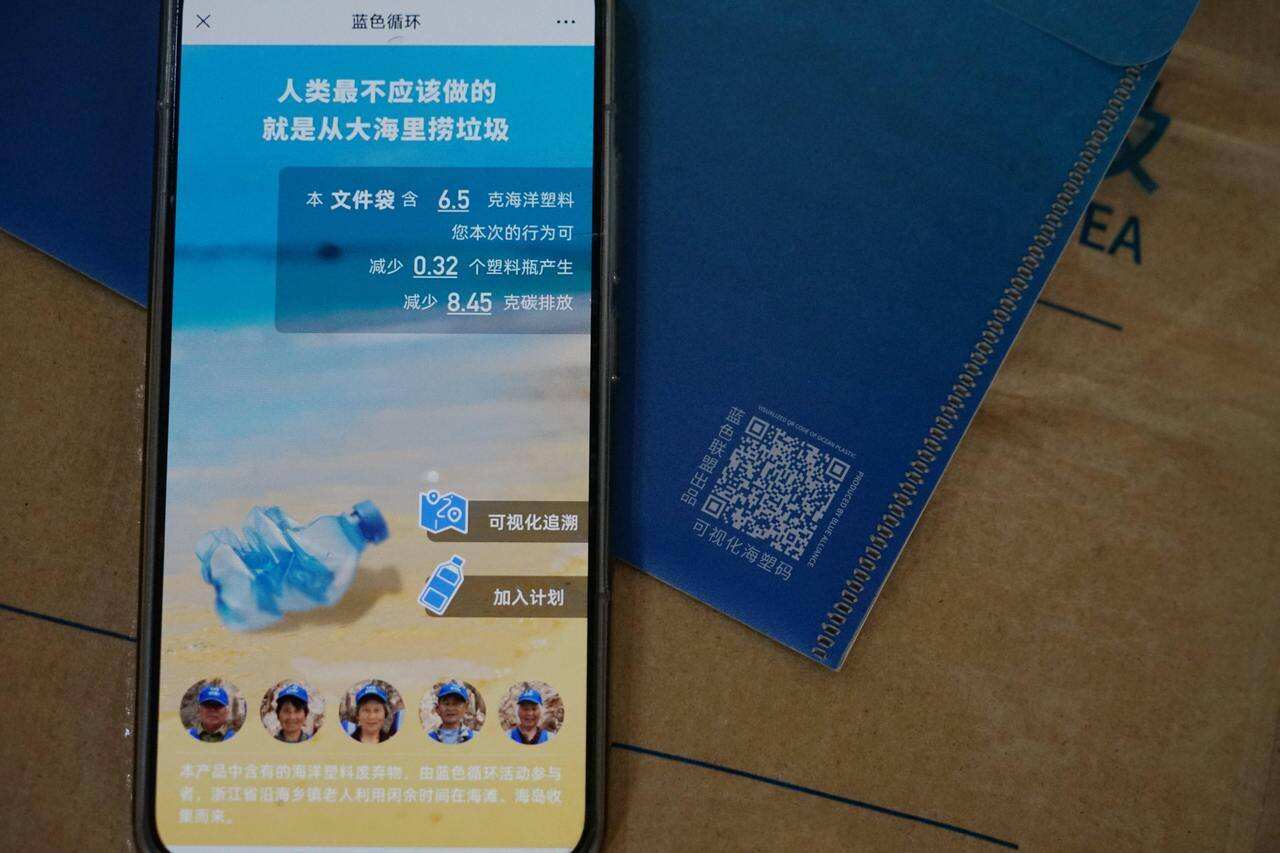

碧海藍天下,居民李荷嬌從海灘上撿起塑料瓶和破損漁網,送到島上名為“小藍之家”的回收點。塑料瓶每個2毛、破舊漁網每公斤5元……退休在家的李荷嬌,靠著回收海洋塑料垃圾,每月能獲得1000多元的收入。

這些塑料垃圾將被回收企業利用,最后做成汽車配件、行李箱、手機殼等發往全球各地。產品上都有專用的數字“碳足跡”,掃描之后能顯示回收塑料的源頭——大陳島海域。

重視環保減碳的國際頭部企業,會以高出傳統再生塑料的價格,優先采購這種有數字認證的回收塑料制品。

從海上垃圾收集到陸地再生利用,再到用于國際碳交易增值,大陳島上的這個“藍色循環”試驗,如今已經參與到了全球海洋治理中。

2023年末,“藍色循環”海洋塑料廢棄物治理模式,獲得了聯合國環境規劃署(UNEP)頒發的“地球衛士獎”。

掃描廢棄海洋塑料制成品上“可視化海塑碼”后顯示的減排信息。圖源:新華社

一個小島的試驗,為世界送上了可持續、可復制、可推廣的海洋塑料廢棄物治理中國創新方案。

從60多年前荒涼的“死島”,到成為綠色、可持續的永恒之島、未來之島,大陳島的故事,屬于中國,也屬于世界。

青春之問——

夢想,召喚新時代的墾荒者

大陳島的墾荒故事,散發出年輕人的蓬勃朝氣。透過當年的黑白照片,你都能看到夢想的色彩。今天,從80后到00后,新一代年輕人,正在播種屬于他們的夢想。

2016年,大陳島老墾荒隊員的后代、臺州市椒江區張婧怡等12位小朋友給習近平總書記寫信,匯報了學習和生活情況,表達了傳承大陳島墾荒精神的決心。“六一”前夕,孩子們收到了習近平總書記的回信。“希望你們向爺爺奶奶學習,熱愛黨、熱愛祖國、熱愛人民,努力成長為有知識、有品德、有作為的新一代建設者,準備著為實現中華民族偉大復興的中國夢貢獻力量。”

說到培養新一代建設者,大陳鎮鎮長蔣瑛說:“我們想把大陳島打造成青年勵志島、青年創業島。”85后的蔣瑛,上島工作已經3年了,而她的同事中有許多是95后、00后。

蔣瑛說,這幾年,大陳島一直在鼓勵年輕人返鄉創業,建起青年創業中心等平臺。

年輕人,正在回歸。

2020年,大陳島上的第三代、80后孔慶磊看準了島上新變化,回鄉投資近500萬元,打造高端民宿。那一年,受新冠疫情影響,島上的旅游業受到沖擊。“現在行情不好,大家都不敢投,你看中了什么?”有人不解。

“看中的就是未來。大陳島這么受重視,一定有前景。別人不敢投,我們正好用節省的成本把項目做精。”孔慶磊這樣回答。

當時,島上的民宿以中低端為主,孔慶磊希望通過高端民宿的建設,提升海島旅游的品質,吸引更多年輕人。

事實印證了他的判斷。2023年春夏時節,孔慶磊的瀾庭民宿每間定價一兩千元,仍然供不應求。

和孔慶磊一樣,越來越多的年輕人回到島上。當年,墾荒青年建設了島上第一家乳品廠、第一家俱樂部,開動了第一艘機帆船;今天的年輕人,開起了島上第一家奶茶店、第一家高端民宿、第一家咖啡吧。

當年,是青春之歌喚醒了大陳島;今天,大陳島又一次青春煥發。

去年,大陳島吸引了17萬游客。旅游旺季,梅花灣的夜晚,比當年更多彩。依靠旅游業、養殖業等,居民年人均收入約為6.77萬元,高于全省平均水平。

大陳島甲午巖景區。拍友 潘侃俊 攝

從大陳島起步,墾荒精神跨越大海,走向更遼闊的天地。

臺州是改革開放后民營經濟的發祥地之一。行走在各大產業園,我們在不少民營企業家身上,看到了墾荒人的精氣神。

屹晶微電子有限公司負責人黃米龍,母親是墾荒隊員,生長在大陳島的他,睡前故事聽的是“當代魯濱遜”,學校的露天電影放的是一江山島戰役……

1993年,黃米龍辭去發電廠的穩定工作,干起個體戶,生產電視機的高頻頭、遙控器等,到2000年產值高達6000萬元。但在心里,黃米龍有著更高的目標——芯片。

芯片,現代科技“皇冠上的明珠”。彼時,國內芯片公司主要集中在北京、上海、深圳。2007年,敢為人先的黃米龍,創立了臺州最早從事芯片電路設計的公司。

那是一段少有人走的寂寞而漫長的路。摸著石頭過河,黃米龍帶著團隊坐了兩年冷板凳,才開發出第一塊單片機(MCU)芯片。

最困難的時候,初創伙伴也選擇離去。為了保障研發經費,黃米龍狠心賣掉了在深圳的房子。直到創業第七年,企業才實現了收支平衡。

如今,屹晶微電子的驅動芯片設計業務躋身行業前五,占到了國內市場10%的份額,上游客戶集聚中芯國際、華虹、華潤微電子等業內龍頭,下游終端客戶包括比亞迪、長安等大廠。

當年,張壽春在竹嶼島上孤身放羊;今天,黃米龍在芯片產業上下求索。漫漫長夜,他們同樣不怕鬼,不信邪。

傳承之問——

墾荒故事,走進更多人心里

有多大的付出,就有多深的情感。

去年12月,王宗楣第51次踏上大陳島。91歲的他,在兒女攙扶下,緩步攀向鳳尾山巔。這里,是全島的最高峰,臺階盡頭,大陳島墾荒紀念碑迎風佇立。

60多年前,就是在這兒,在飄揚的紅旗下,登島隊員高聲宣誓:“我是一個青年志愿墾荒隊的隊員,我志愿來到偉大祖國的大陳島,面對著祖國的海洋,背后是祖國的河山……”

在當年站立過的地方,王宗楣屈膝掬起一捧土,小心翼翼地裝進隨身的袋子,“不知以后還能不能上島,帶回去作個紀念。”

可以讓王宗楣欣慰的是,今天,在一遍遍講述的故事里,墾荒隊員們永遠不老。

95后王秋怡,是大陳島的一名宣講員。每年,她都要給幾十批游客講述墾荒故事。在王秋怡心中,墾荒精神不是符號,而是一個個鮮活的、真實發生在島上的故事——

那是面對12級臺風,墾荒隊員手牽著手,援救受困的隊友;那是下水不久的“勇敢號”機帆船,在大浪中停機的驚心回憶;那是二代、三代墾荒人,養黃魚、建風電、搞文旅的曲折探索……

“感動自己的故事,也一定能感動別人。”王秋怡說,在講述中,她對墾荒精神有了新的認識,“大陳島未來是什么樣,就看我們的了。”

學生在臺州椒江區青少年宮大陳島墾荒精神展區上“開學第一課”。共享聯盟·椒江 楊成龍 攝

如今,大陳島墾荒的故事,寫進臺州學生的課本、走上理論宣講的舞臺、化為激勵企業發展的動力,也成了臺州城市精神的新坐標。

從臺州到浙江,再到中國,大陳島墾荒精神流傳四方,匯入到偉大民族精神的壯闊洪流之中。

此時此刻,我們仿佛聽到那鏗鏘有力的聲音在回響:“人無精神則不立,國無精神則不強。唯有精神上站得住、站得穩,一個民族才能在歷史洪流中屹立不倒、挺立潮頭。”

看臺州新聞,關注浙江在線臺州頻道微信

凡注有 "浙江在線臺州頻道" 或電頭為 "浙江在線臺州頻道" 的稿件,均為 浙江在線臺州頻道獨家 版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為 "浙江在線臺州頻道" ,并保留 "浙江在線臺州頻道" 的電頭。投稿郵箱:1056292011@qq.com