浙江在線-臺州頻道9月19日訊(浙江在線記者 徐子淵)這一天,仙居縣淡竹鄉桃源仙境民宿的老板娘項雪梅又迎來了一波老客人,必點的椒鹽土豆、可樂雞翅、肉末蒸蛋……不用客人提醒,項雪梅和家人一大早就將新鮮的食材準備好。

而另一邊,廣度鄉的蔣佩杉作為仙居職業中專(職技校)的一名老師,正在為學生上著課。

項雪梅和蔣佩杉并不認識,生活也沒有交集。但她們背后的家庭,卻有著相同的“奮斗史”,父母輩曾為溫飽發愁,曾外出打工;也愁過自己孩子以后的生活;而現在,兩家人憑借著自己的努力,搭著仙居的發展的“快速車”正過上越來越好的生活,用他們的話來說就是“有盼頭”。

祖父輩的窮苦時代

的確,五六十年代的仙居還是個“一窮二白”的小山村,交通基本靠著“一條扁擔兩條腿”,溫飽就是那個時代的主題詞。

“能吃上口飯,不餓著,就很不容易了。”項雪梅的公公陳發林今年66歲了,在他的印象里,小時候就是為著“一口飯”奔波在山間、田間。“14歲參加生產隊,一個月干28天,因為小,干的活多卻比不上別人的公分。”陳發林回憶,白天在生產隊干活,晚上就上山林里砍些柴火,抹黑去鎮上賣了錢貼補家用,“剛開始只能挑的動四五十斤,后來是一百斤,最多的時候挑過一百三十多斤。最便宜的時候,一百斤柴火就值5毛錢,最貴時候1.1元左右。”

“別看一塊多錢很少的樣子,那時候,經花。”和陳發林一樣,蔣佩杉的父親蔣先福也有著相同的經歷,只是生活在仙居高山鄉廣度三井村的蔣先福下山賣柴來回一趟得花上更多時間。“肉包子兩個七八分、素面1.2角一碗、肉絲面2.4角……”在他們的印象里,帶上“肉”字的,那都是吃不得的,“費錢”。買柴火的錢,都是用來貼補家用的。那時候只有當家人才能吃得上一碗“滿飯”,因為要多出力、多干活。

如果一定要給年少的時候加個注腳,陳發林和蔣先福肯定會選擇“苦”字。而那時候的苦生活是多數人的生活狀態,與那個時代相關,與那個當下緊密相連。

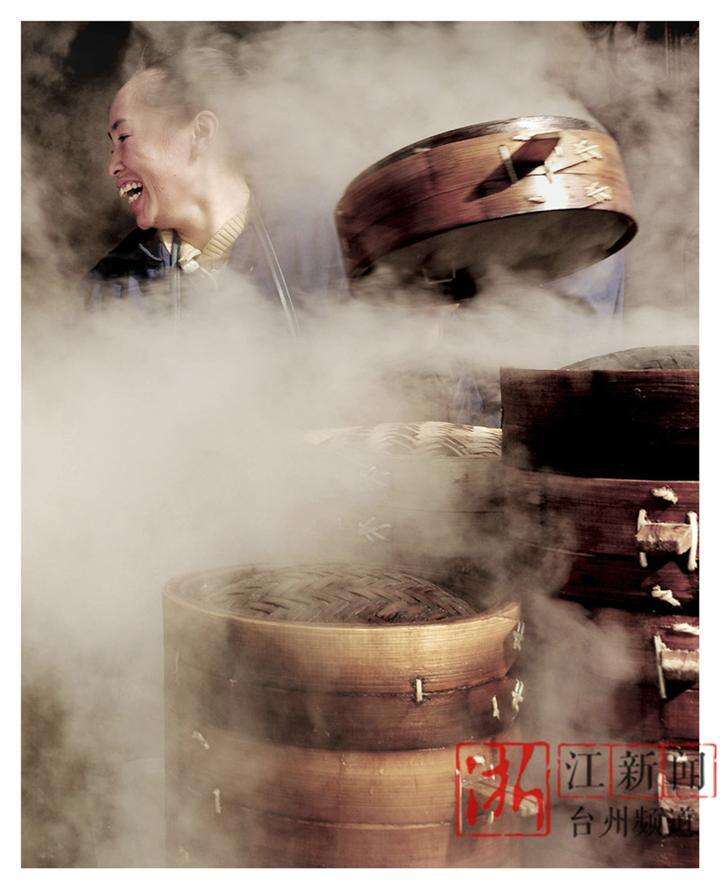

蒸蒸日上(配圖0

父母輩的拼搏年代

結婚、生子,八十年代陳發林和蔣先福從一家之子成為一家之主,兩家人,一戶四人。

如果不是成了家,有了孩子,陳發林和蔣先福覺得生活苦點,能過著就行。但有了家庭,他們的想法就是要讓家庭變得更好,孩子們能讀上書,過上好日子。陳發林和蔣先福都選擇外出經商。

1991年前后,陳發林和蔣先福分別離家外出,做起了小吃的生意。

“為了出門,賣了家里一頭豬130元,我就拿著100出了門。”外出落腳后,陳發林用59元交了一個月的房租,盤下來一個小店面,賣起了燒餅。“剛開始燒餅5分錢一個,油條7分一根,后來慢慢漲價,5角錢一個。現在燒餅好貴,要5塊錢呢!”一路上漲的燒餅價格背后,也是一直見好的百姓生活。

“我落腳穩定后,就把老婆和兒子接了過去。但那時候也是苦了他們,擠在一個小店鋪里,店鋪還經常換。兒子是到了高中才送回來仙居讀書的,只盼著他能多讀點書,有個好出路。”陳發林的語氣里有些許愧疚,覺得作為一家之主,在那時讓老婆孩子受了委屈。

1999年,來到常熟做生意的蔣先福和妻子蔣蘇珍則帶著小女兒蔣佩杉,兒子蔣巧俊當時已經考上了大學,一家人因此在村里“出了名”。“兩個娃娃最辛苦的就是讀書的時候。兒子學校寄宿,一周帶去的口糧被人偷拿,就這么餓著肚子回家;女兒跟著我們東奔西跑,學校不知換了幾個……”蔣蘇珍邊說邊心疼地抹去眼角的淚,好在,兩個孩子都很有出息,考上了好大學,找到了好工作。

父母輩拼搏的年代,主題詞換成了孩子。孩子就是他們外出拼搏的動力,哪怕過的苦一點,累一點,委屈一點,那也都是苦中帶樂的。因為,眼中有牽掛,心中有方向。

陳燕軍(左一)項雪梅帶著兩個孩子

看兒看女的享福時代

“兒女都畢業有工作,成家了。現在的生活,一天好過一天。”兩家人隨著兒女的成家立業,都有了新的期盼,過上了更好的生活。

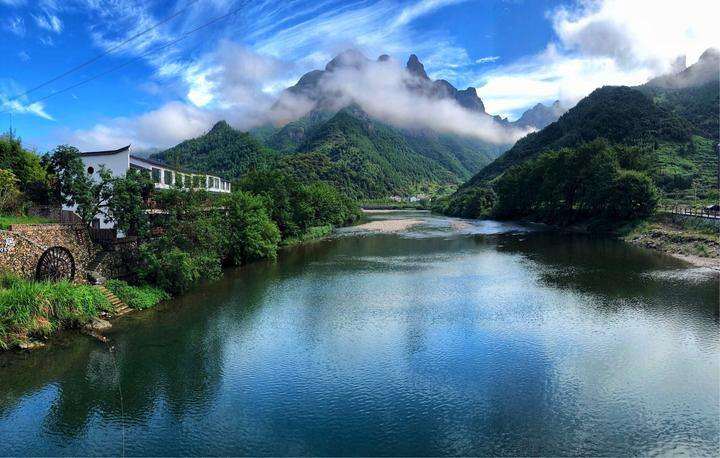

自提出“生態立縣”“綠色發展”以來,仙居逐漸成了一座旅游城市,好似“養在深閨的姑娘”被外人掀開了面紗,那美麗,成了眾人的追逐和向往。

“當時村里搞新農村建設,我跟我老婆、兒子、媳婦四個人投票,要不要拆了老房建新房,他們都不愿意,我以一票贊成壓倒了他們。”說起這事兒,陳發林有些“得意”,因為他的堅持,他們家在淡竹鄉石盟垟村建起了新房,才有了后來的“民宿夢”。

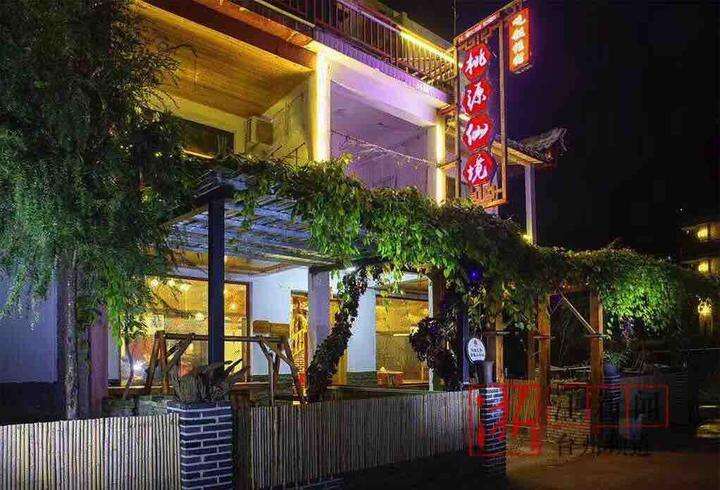

隨后,神仙居景區南大門開通,游客越來越多。2014年,項雪梅和丈夫陳燕軍紛紛辭去工作,在這青山秀水下開啟了桃源仙境民宿的發展史。陳發林和老婆方美芬就在家里幫著兒子、媳婦做起了生意。

桃源仙境民宿

“一開始我們就是在網絡上寫推文、游記,站在游客角度介紹仙居,吸引更多的人前來游玩。來了之后,好山好水,再加上我們的好服務,就不怕沒有回頭客。”項雪梅笑言,微信里四五千的好友都是自己的客戶,還有客戶介紹的客戶。從2014年開業到現在,7個房間15個床位常常爆滿,雖然有人建議他們擴大經營,但項雪梅一家子覺得在這“小天地”里,服務好每一位顧客,書寫屬于他們一家的“詩與遠方”就夠了。

與陳發林一家一樣,蔣先福一家也搭上了仙居發展的快車,順勢而為種起了楊梅樹、桃樹,念起了農業的致富經。

清代李漁說“南方珍果,首及楊梅”,仙居楊梅的品質、口感更是上乘。而廣度鄉因海拔高溫差大,使廣度高山楊梅成為楊梅中的珍品,較一般楊梅口感更勝一籌,甜不獨甜,酸不單酸,令人口舌生津。

蔣先福一家合影

蔣先福一家在2010年回鄉種了十多畝楊梅,2014年前后又種了十多畝桃子,注冊了佩杉果蔬專業合作社。平時,蔣先福和妻子在家料理這楊梅和桃子,女兒佩杉和兒子巧俊就負責找好銷路,運用網絡等平臺將楊梅和桃子銷往各地。除此之外,獲得南京農業大學博士學位的蔣巧俊還扶著鉆研楊梅保鮮技術,使楊梅在運輸過程中最大程度保持其口感。

如今,陳發林一家與蔣先福一家都在家門口找到了更好的“生意”,也過上了更好的生活。而在他們背后,仙居也由一個山區小縣,發展成為中國綠色化發展的樣板區。

“家是最小國,國是千萬家”。伴隨著新中國成立70年來的滄桑巨變,每一個小家的成長印跡串起了國家的發展歷程。“大國”前行氣勢磅礴,“小家”故事溫暖人心。兩個平凡“小家”跨越時空的故事,折射出的是“大國”奇跡的背后,有無數“小家”的奮斗。有了強的國,才有美的家。

看臺州新聞,關注浙江在線臺州頻道微信

凡注有 "浙江在線臺州頻道" 或電頭為 "浙江在線臺州頻道" 的稿件,均為 浙江在線臺州頻道獨家 版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為 "浙江在線臺州頻道" ,并保留 "浙江在線臺州頻道" 的電頭。投稿郵箱:1056292011@qq.com