我出生于1936年4月,原溫嶺新河中學教師,而今已步入暮年,往往喜歡懷舊,特別是兒時讀書那些往事,尚歷歷在目,難以忘懷。

上學第一天先拜孔夫子

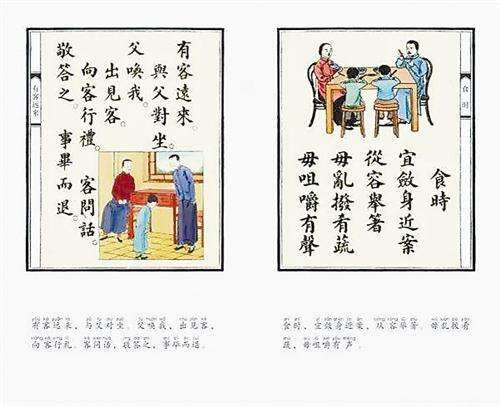

1943年,我7歲開始上村校,父親事先給我在樓上南窗下擺上一張小書桌,并在桌旁墻壁上奉孔夫子神位。所謂神位,乃是以小正方形紅紙摺疊而成,上下四角向左右平展,粘貼在墻上。正中直書“至圣先師孔子之神位”;兩側對聯為“門外三千諸弟子,堂中七十二賢人”;上方橫額是“千古一人”。

上學第一天,父親在小書桌上擺上幾碟果子糕點和一杯清茶,叫我雙手合十向孔圣人禮拜,然后背起書包上學堂。自此每日放學歸來,就端坐在小書桌旁,認真溫習功課,書寫作業。心中好似至圣先師在旁看著我、監督我,讓我偷懶不得,從而形成了勤學上進的良好習慣。

村校設在章氏宗祠內

上學那天,是父親送我去的。村校設在章氏宗祠內,離我家約十分鐘的路程。祠堂為四合院結構,跨入大門,是四方形的天井,兩旁為教室和教師辦公室,中間為大禮堂。禮堂正中掛國父孫中山像,兩邊對聯“革命尚未成功,同志仍須努力”,橫批“天下為公”;兩旁墻壁上張貼岳飛、韓世忠、班超、文天祥、鄭成功、史可法等古代名人畫像,禮堂氣氛顯得莊重肅穆。

周一上午開課前,師生集中大禮堂,全體肅立,向孫總理三鞠躬,而后唱“三民主義,吾黨所宗……”國歌;周末(星期六)下午放學前,也要集中大禮堂,唱“時光老人跑得真快,又是一周過去了……”的周末歌,然后放學回家。

第一課“小小貓,跳跳跳”

開學領到散發著墨香的課本是國語和“國防算術”(時值抗日戰爭,故名)。國防算術課本中載滿了武器、彈藥、兵丁等圖畫,并以此為單位擬題,如問步槍2支,手槍3支,共有幾支?圖文并茂的算術課本,既迎合小學生的情趣,又能提高國民的國防意識。

國語的第一課“小小貓,跳跳跳”;第二課“小貓跳,小狗叫,小弟弟,哈哈笑”。充滿童趣的課文,小朋友們喜歡讀又記得牢。到第二學年開始,課文內容不斷加深,字數也逐漸增加。

一篇課文,第一天由老師示范朗讀,并對文中的生僻字作重復讀,讓學生加強記憶。第二天老師講解課文大意,并對詞義進行解釋,同時要求每位同學背誦課文,并能解釋詞義。第三天,檢查課堂效果,抽查幾位同學背誦或解釋課文,如背不出來或解釋不清,就要受到批評或責罰。

處罰學生用“打戒方”

學校對違紀學生的處罰極其嚴厲,其中“打戒方”是最普遍也是讓學生最害怕的一種懲罰。“戒方”即戒尺,是木制長條形的用來壓住案頭紙張的工具,也稱“鎮紙木”。老師都會帶著“戒方”和課本進課堂,如遇到嚴重違紀的學生,就要用“戒方”打手心加以處罰。處罰時,老師以左手抓住受罰者的四指向下彎,使手心充分暴露,再用右手拿起“戒方”拍打手心,只五六下,手心就會腫痛難忍。我有次大意算術考了55分,老師說要打“戒方”5下補到及格(60分)。老師下手又重,打得我涕淚交流,手心痛了好幾天。其他是罰站,凡觸犯紀律者,要在孫總理像前,站上十分鐘進行面壁思過;還有帶侮辱性的“畫紅嘴圈”,即用紅水筆將說謊話同學的嘴巴畫上一圈,讓你人前抬不起頭。

校有歌詠隊

我小時雖然生得文靜,但也喜歡唱唱跳跳。老師根據我的愛好,將我編入了歌詠隊。在歌詠隊最讓人過癮的是排練《大刀進行曲》。我們手擎大刀(道具),邊跳舞,邊唱歌:“大刀向鬼子們的頭上砍去,二十九軍的弟兄們,抗戰的一天來到了!抗戰的一天來到了……看準那敵人,把他們消滅!把他們消滅!沖啊!大刀向鬼子們的頭上砍去!殺!”每次演出這個節目,大家如臨抗日戰場,分外賣力,都贏得同學們的熱烈掌聲。其他還演唱過《紫竹調》“一根紫竹直苗苗,送與哥哥做管簫……”及民歌 《在那遙遠的地方》等。雖然歌詠隊的事已過去70多年,但這些歌曲至今我還能唱得下來。

練字用描字簿

寫字,是小學的基礎課和必修課。那時,寫字離不開“文房四寶”(筆墨紙硯)。開始都用毛筆在描字簿上學寫字。所謂“描字簿”,是為幫助初學毛筆字而設計的一種練習簿。描字簿也稱“描紅簿”,就是用紅線以正方、米字形畫成并印有紅色漢字的習字簿。

每天下午第一節課前的15分鐘為練習寫字時間,大家先在硯臺上加水用墨條用力不停地磨,叫“磨墨”,及到將墨磨濃,墨香滿室時,我們再用毛筆沾上墨水,一筆一劃,將簿上的紅字描黑。這樣經一二年級的練習后,到三年級開始就可以不用描紅簿在空格的練習簿上寫字了。那時老師檢查作業,對寫得好的字,就用紅水筆圈起來,以示表揚。每天領回寫字簿時,大家都以紅圈多者為榮耀。

看臺州新聞,關注浙江在線臺州頻道微信

凡注有 "浙江在線臺州頻道" 或電頭為 "浙江在線臺州頻道" 的稿件,均為 浙江在線臺州頻道獨家 版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為 "浙江在線臺州頻道" ,并保留 "浙江在線臺州頻道" 的電頭。投稿郵箱:1056292011@qq.com