85年前,一位天臺人去往金華浦江擔任縣長,時值抗戰,他與這座城市度過了最艱難的歲月。

在浦江的4年零5個月里,他創辦縣立戰時補習學校、縣立衛生院、軍屬自生工廠,推行戰時政治教育,呼吁民眾抗日。

離任之際,繼任者送他兩把椅子,拆解自一架日軍侵華戰機,是浦江人民英勇抗戰的象征。他很珍視這兩件戰利品,將它們帶回了天臺老家。

他叫金平歐,是民國時期,浦江任職時間最長的一位縣長。

斗轉星移,今天(8月14日),金家后人將這兩把椅子,從天臺又送往浦江,捐贈給了浦江縣檔案館。在“侵華罪證——墜浦日機飛行員座椅捐贈儀式”現場,浦江縣委常委、縣政府黨組成員陳鵬進為他們頒發了收藏證書。兩件文物,將收藏于館內的浦江紅色主題展廳。

陳鵬進(左)為金家后人朱雪龍女士頒發證書

“86年前的今天,一架日本九六式陸上攻擊機墜毀在浦江縣朱宅的一處山坳中,多年來,金氏家族三代人用心守護,完整保存了當年墜機的這兩把飛行員座椅,并將它們無償捐贈給浦江縣檔案館,這個意義非同尋常,對金華來說,這是至今唯一保存下來的侵華日軍飛機殘骸。”陳鵬進說。

歸去來兮,兩把椅子,牽出一段抗戰記憶。

一

朱雪龍女士,中國工藝美術大師金全才的夫人,現年76歲。兩年前,她翻修天臺縣后洋陳巷3號的金家老宅時,發現了閣樓中的兩把舊椅子。

這是兩把奇特的椅子。上半部分由鋁制成,椅身接合處,有整齊細密的鉚釘,顯然是工業制品。下半部分是木質的三腳底座,像是手工削制而成。人坐在上面,椅身可以旋轉。因年歲久遠,金屬面已銹跡斑駁。

兩把舊椅子

朱雪龍記得,多年以前,她嫁到金家沒多久時,就曾看到過這兩把椅子。她好奇地問婆婆:這椅子是哪來的?

婆婆說,這是你們爸爸從浦江帶來的。

婆婆名叫張振亞,原名張本,原浙江省立第六中學(今臺州中學)校長張炘之女,國立武昌中山大學(今武漢大學)法律系畢業,新中國成立之前,是一名律師。

張振亞口中的“你們爸爸”,就是她的丈夫金平歐,1938年9月至1943年4月,在浦江縣擔任縣長。

1949年11月,金平歐去了臺灣,張振亞留在天臺,夫妻二人余生再未見面。這兩把椅子,放在一間藏書的小閣樓中。

1966年,“文化大革命”之初,一群人沖進了金宅,把家里翻了個底朝天。藏書閣里頭的書卷、物什,都被丟到露天場地,付之一炬。

兩把椅子也被翻了出來,領頭的人指著問,這是做什么用的?張振亞回答,是剃頭椅。領頭的擺弄了一番,發現椅子能旋轉,確實像剃頭椅一般,便不再追究。

這場浩劫中,兩把椅子“幸存”下來。

椅子當然不是剃頭用的。見兒媳問起,張振亞說,抗戰時期,一架日本飛機掉到浦江境內。兩把椅子,是飛機上的飛行員座椅,拆下來后,安上木頭底座,成了縣政府的辦公用椅。“后來,你們爸爸辭去了縣長職務,下一任縣長就把椅子贈予他。”

時過境遷,當年的新媳婦,如今已年逾古稀。老伴金全才,也于2015年去世。當椅子再次出現在眼前時,朱雪龍意識到這是兩件珍貴的文物。她旋即與兒子金樹立商量:“要將這兩把椅子,送回事件的發生地——浦江縣。”

二

金樹立從未見過爺爺金平歐。1970年,他出生那年,爺爺從臺灣輾轉香港寄來一封信,說男孩起名“樹立”,取自王安石“男兒少壯不樹立,攜此窮老將安歸”。名字里,有殷殷期盼,亦有諄諄教誨。

一年后,爺爺在臺灣病逝,享年68歲。由于通信不便,天臺的家人過了許久,才得知這一消息。

關于“爺爺”,年幼的金樹立只能通過老照片,以及奶奶口中的只字片語,拼湊出一個模糊的背影。別說他了,就連他父親金全才,對自己的父親也不十分熟悉。畢竟爺爺遠赴臺灣時,父親才9歲。

中國工藝美術大師金全才

直到一位浦江文史學者的造訪,才讓爺爺,或者說金平歐的形象,在他腦海中逐漸清晰起來。這位學者,是浦江新四軍研究會副會長張解民。

張解民是研究浦江近現代史的專家,著有《浦江百年人物》(2002)。2008年,他開始編纂《回望抗戰——浦江戰時實錄》一書。在查閱浦江縣檔案館內3361冊民國檔案、采訪抗戰親歷者過程中,他發現“金平歐”這一名字,與浦江抗戰歷史密不可分。

“民國時期,浦江有28位民事長、知事、縣長,其中以金平歐任期最長,在那個兵荒馬亂的年代,他所表現出的臺州式硬氣、知識分子的氣節,著實令人敬佩。”張解民說。

于是,他多方找尋,終于聯系上了天臺的金全才一家。雙方聚在一起,互通信息有無,將金平歐的一生串連起來——

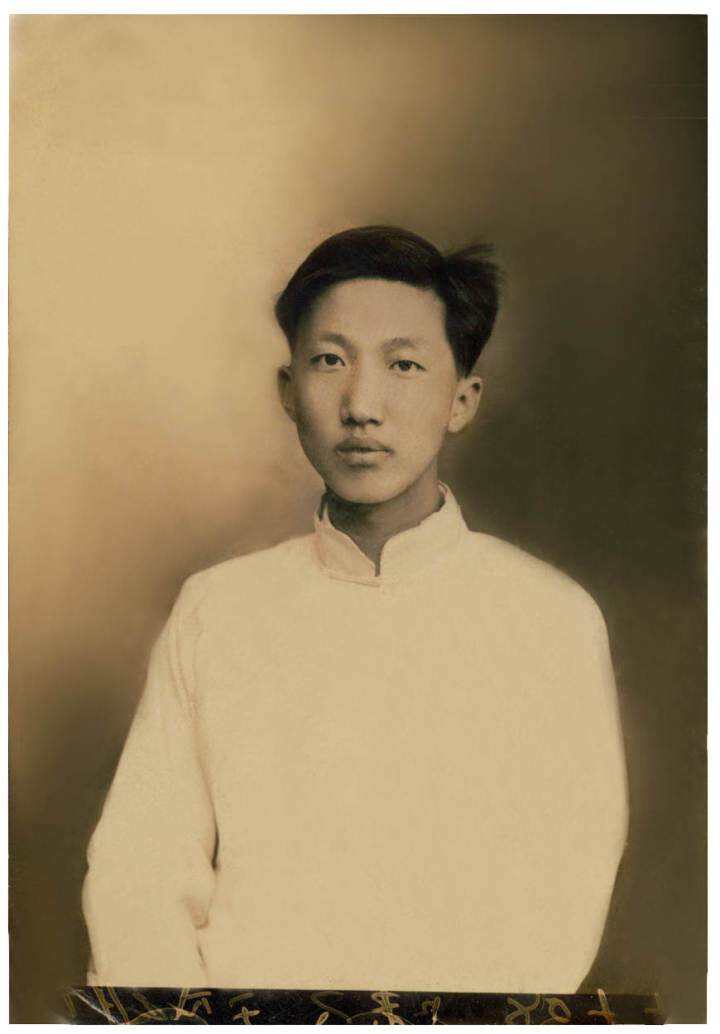

金平歐,原名金梁汴,清光緒二十九年(1903)生,天臺城關人。他出生于教育世家,祖父金文田,是晚清進士,天臺中學堂(今天臺中學)的創始人;父親金衡峰,廩生出身,由清政府公派至日本早稻田大學留學,歷任福建仙游、永泰兩地知縣。

1924年,金平歐從南洋路礦學校土木工程科畢業,到詹天佑的工程隊里做設計師。沒干多久,工程隊就因資金短缺,就地解散,工資一分錢沒有,只發給他一套西服。

青年金平歐

失業后的金平歐,到武漢一家民辦報紙當記者,寫文章揭露官員的貪腐行徑,被迫離職。他回到天臺縣文明小學當教員,在一場政治風波中,受人誣告,與校長許杰(文學家,華東師范大學中文系建系主任)一同被關押了一個多月。

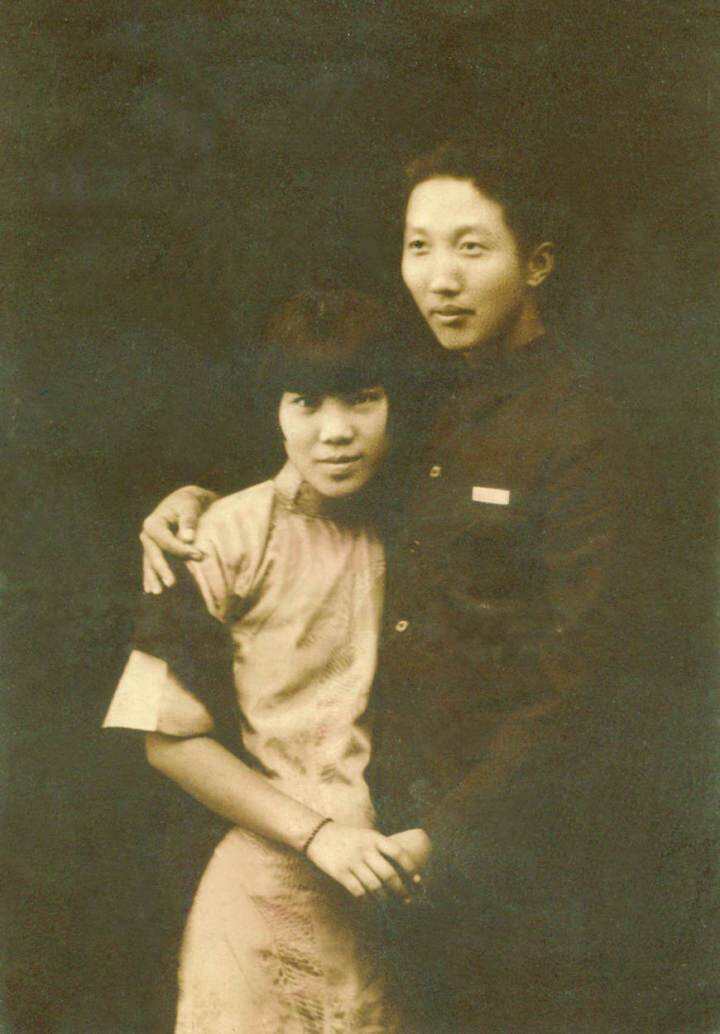

1927年,金平歐與張振亞完婚,兩人打小認識,金張兩家亦有婚約。同年,金平歐考上國民黨中央黨務學校,次年畢業,是該校的第一期學生。

金平歐、張振亞夫婦

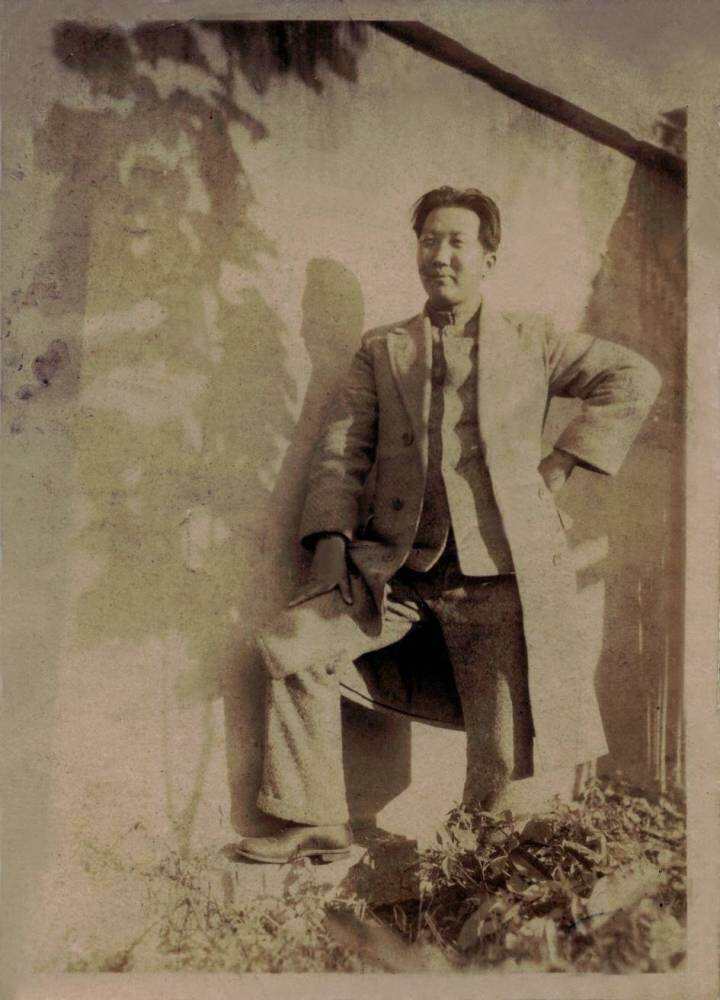

1935年5月,金平歐任浙江省武義縣縣長;1938年9月,調任浦江縣縣長,時年35歲。

三

“我的爺爺在浦江時,辦了一所中學,這是他擔任縣長期間,最為人所稱道的事。”金樹立說。

彼時,浦江無中學。有條件的家庭,都送孩子去滬杭甬讀書,或在就近的省立中學深造。

1937年7月,抗戰全面爆發,北京、上海、杭州相繼陷落,許多在外的學子回鄉避難。縣里無學可上,青少年們只好輟學在家。

興許是受祖輩影響,抑或自己當過教員,金平歐對縣內青少年的教育甚為關切,甫一上任,即決議籌辦學校。他通過縣抗日自衛會成立籌備會,募集資金,勘察合適的地點。不久,就確定以浦陽鎮城南白佛寺趙氏宗祠、孔廟為校址,對建筑加以修繕和添筑。

1938年10月4日,《浦江民報》刊登消息,“失學青年救星——縣政府籌辦戰時初中補習班”,轟動全縣。

10月28日,戰時初中補習學校招生計劃正式公布。學校計劃招收初中一年級新生100名,男女兼收。報名時間定于1939年1月5日至19日,報名地點設在浦江縣府教育科,考試地點設在縣立浦陽小學內,考試科目分國語、算術、常識(社會自然)三門。報名那日,應試者近600人,其中不光有浦江縣內的青少年,一些鄰縣的學子也聞訊趕來。

1939年2月1日,浦江歷史上第一所由政府設立的中等學校——縣立戰時初中學生補習學校(以下簡稱“戰中”)正式開學。金平歐兼任該校的校長,聘任了十余名教職人員。該年兩度招生,第一學期在校生有245人。

為了適應抗日救亡需要,“戰中”師生除了日常上課,每周還定期舉行歌詠、募捐、兵役等宣傳活動。自開學以來,至是年10月,師生們募捐救國金86.8元,慰問抗戰出征軍人家屬。由“戰中”學子組成的童子軍,協助縣教育科舉行識字活動、演唱抗日進步歌曲等,《黃河大合唱》《紅纓槍》等歌聲響徹浦江城鄉。

1940年2月,金平歐辭去“戰中”校長職務,由張源(河北武清人,中央政治大學畢業)接替。

后來,“戰中”數易其名,至1956年11月,改名浙江省浦江中學。該校以“為邑樹人”“作育英才”“文武通達”為宗旨,弦誦相聞,蔚成風尚。校園內,立著金平歐的半身銅像,上書“首任校長”。今天下午,我們跟隨金家后人到校園尋訪,見銅像旁植一棵石榴樹,枝頭碩果累累。

金平歐半身像

四

任職縣長期間,除了創辦“戰中”,金平歐還籌設衛生院(1939年11月),創建出征抗敵軍人家屬自生工廠等,這些都是浦江近現代最早的縣立醫院和工廠。

在《三年來之浦江縣政》一文中,金平歐寫到,浦江“民間風氣相當強悍,嚴而公則易治,寬而和則難治。其人懷德畏威,則未嘗不可治也”。

當時浦江縣賭風盛行,為了整頓惡習,金平歐下令全城禁賭,抓到有賭博者,軍棍拷打之。一時間,社會風氣改良許多。

在浦江任縣長時期的金平歐

戰爭年代,日軍除了軍事侵犯,亦有“政治進攻”的種種引誘、煽動與擾亂。為此,金平歐首創了浦江縣政情展覽會,以推行戰時政治教育。

1940年12月25日,縣政情展覽會在浦陽鎮中心學校舉辦。展覽分軍事、政治、經濟、教育文化、特種陳列室五部分,共計展品1575件。展會舉行了2天,有34000余民眾觀展,盛況空前。

通過政情展覽,民眾對政府推行政令有了更深刻的了解,如政府為何要實施糧食管制,為何要實行經濟封鎖,為何要禁售敵貨等等。

1942年5月,日軍大舉南侵,浦江縣城三度淪陷。日軍燒殺搶掠,犯下無數反人類暴行。個中史料,至今翻來,不忍卒看。

由于敵我力量懸殊,縣政府只好遷移。金平歐迂回多地,在距離大畈西北9公里的黃家村(今浦江縣大畈鄉黃豐村)落腳為縣政府機關臨時辦公駐地。

浦江縣政府機關臨時辦公駐地舊址

淪陷后的浦江,縣城被日偽政府所占,原縣政府部分科長竟選擇為日偽工作。危險、誘惑,籠罩在小小的縣城上空。“從當下的視角看,即便在最艱難的時刻,金平歐依然固守于縣內,作為‘父母官’,他沒有叛逃,有始有終。”張解民說。

1943年4月,金平歐辭去縣長職務。離別之際,后一任縣長魏思統送給他兩把椅子,以作紀念——就是上文所述的那兩把。

此后,金平歐一直在國民黨中央任職;1949年去了臺灣,在“交通部”工作。

一灣海峽,阻擋了回家的路,孑然一身的金平歐,只能以書信跟妻兒聯絡,有時,他會向老家寄一些藥品。在生命的最后幾年里,他研究政治學,著有《三民主義與各種學術》(1968)《國父哲學思想》(1969)。1971年去世后,葬在臺北交通大廈附近的公墓。

五

“回家”,是在2013年。金全才與女兒金曉立前往臺灣,將金平歐的骨灰帶回天臺,與張振亞合葬。

而金平歐的遺物——兩把日軍飛行員座椅,10年后也回到了浦江縣。它們的到來,為浦江抗戰史提供了有力實證。

從左到右,金樹立,朱雪龍,浦江縣檔案館館長張偉文,張解民

這架日軍飛機到底是什么來頭?它為什么會掉落浦江?

故事要從日軍一場失敗的空襲說起。

1937年8月14日,中日淞滬會戰爆發的第二天,下午2點50分,日軍鹿屋及木更津航空隊18架九六式陸上攻擊機,從臺北松山機場起飛。他們分成兩隊,一隊空襲杭州筧橋機場,一隊空襲安徽廣德機場,目的是破壞摧毀中國空軍力量和機場設備。

下午6時許,9架日軍飛機飛抵筧橋機場,展開轟炸,由于受當時臺風天氣影響,天空烏云密布,能見度低,轟炸的準確率并不高。

九六式陸上攻擊機

時任第四航空大隊大隊長高志航臨危不懼,駕駛霍克-3戰斗機騰空迎戰,從云層上摸索到云層下,占據有利位置,瞄準敵機開火。一陣短暫而激烈的空戰,高志航等人共擊落日機3架。我方則無一傷亡,這是中國空軍抗日首次空戰的勝利。

與此同時,日軍飛往廣德的空襲隊中,有一架敵機因迷失方向,墜落浦江縣北朱宅(今浦江縣虞宅鄉新光村)附近的山間。

下午6時許,一陣突如其來的巨響,驚動了寧靜的村莊。村民們抬頭望向天空,只見一朵“云彩”緩緩飄下,落在了村邊田地上。大伙蜂擁而至,原來是一個跳傘的日軍飛行員,系著安全帶,坐在一把座椅上。他著地后幾分鐘一動不動,可能是受到了驚嚇,或四肢麻木難以動彈。

有一位村民見到日本士兵,怒火中燒,舉起鋤頭想鋤死對方,但被多數圍觀村民攔了下來。大伙將日本兵押解到村莊,先置于保長朱寶書家中,晚上又將其關到詒榖堂,安排村民看管,并把此事上報縣政府。

飛機的墜毀地點,在一處名叫木弗尚的山谷,離村約有三四里路。許多村民趕去看個究竟,發現飛機殘骸已散落一地,飛機主架在燃燒,還有六具尸體。

第二天,浦江縣抗日自衛隊獨立中隊分隊長洪邦基與縣警察局的警察,去木弗尚實地察看,尋撿了一些飛機鐵,又雇民夫把飛機殘骸挑到縣政府。

日軍飛行員俘虜,則被押解到縣城,自上大街至下大街沿街示眾。這個俘虜名叫恩地五郎,后遞解至浙江省第四區專署(駐地蘭溪)。據時任浙江省第四區行政專員阮毅成事后回憶,恩地五郎是淞滬會戰開始后第一名日本空軍俘虜。

這起九六式陸上攻擊機墜落事件,無疑是浦江縣乃至浙江省抗戰史上的大事件。我們很好奇,在事件發生地,是否還有當年的親歷者。

8月13日傍晚,我們來到浦江縣虞宅鄉智豐村。幸運的是,在村干部的帶領下,找到一位94歲的老人朱耀相,他是當年侵華日機墜毀事件的目擊者。

老人家正在居家養老中心吃晚飯,見我們到來,收拾好碗筷,走到門堂前,正襟危坐。他穿一件深藍色襯衫,雙目有神,說起86年前的往事,一口浦江方言滔滔不絕,仿佛發生在昨日。

朱耀相老人

那年朱耀相8歲,飛機掉落那天,下著雨,他在村口的溪埠頭玩耍。忽然一聲爆炸的巨響,他嚇得雙腳從臺階上踩進了溪水里。抬頭看去,一架燃燒的飛機冒著黑煙,從遠山掠將過來,往村西北面飛去。接著又一聲巨響,應是飛機墜毀聲。

此時,天空有個“小白點”飄落,慢慢變大,他看清楚了,是一個飛行員戴著降落傘。后來,村民把飛行員抓了起來,關在了廳堂。那一聲爆炸后,許多金屬殘骸從天空落下,掉在村民房屋頂。

“我跟著村民,跑到墜機地看熱鬧,大家都在撿拾鐵片,我年紀小,沒有上去撿。”朱耀相說。

浦江縣虞宅鄉新光村村委會原主任朱玉堂也聊起了他父親的一段經歷:“我父親叫朱祖南,1908年生,飛機掉下來那天,他與其他三位村民跑到現場,將飛機尾巴抬回來,擺在詒榖堂。后來,這些飛機殘骸全交給了政府。”

往事已矣。當年的日機殘骸,大多湮沒于歷史的塵埃。兩把日機飛行員座椅,卻在離浦江一百多公里外的天臺縣重見天日。人證、物證俱在,日軍侵華的罪行,鐵證如山!

六

兩把日機座椅,見證了天臺金氏的家史,見證了浦江縣的抗戰史,也見證了中華民族面對強敵入侵時,浴血奮戰的家國史。兩件文物也如同橋梁,連結起臺州、金華兩地的文史記憶。

無獨有偶,抗戰期間,臺州也曾有架日軍飛機掉落。1945年3月17日,日軍“晴空”號水上飛機落在椒江葭沚老道頭(老碼頭)附近,機上的日本海軍第四南遣艦隊司令長官、海軍中將山縣正鄉命喪當場。如今,這架飛機的主體殘骸,仍深埋在椒江沿岸灘涂9米以下的淤泥中。

山縣正鄉與“晴空”號飛機

14年抗日戰爭,有多少侵華罪證,遺留在中華大地?又有多少志士堅決與日軍抗戰到底?

折戟沉沙鐵未銷。這些“折戟”時時提醒著我們——勿忘歷史,吾輩自強。

謹以此文,紀念世界反法西斯戰爭勝利78周年。

(參考文獻:《回望抗戰:浦江戰時實錄》張解民 部分圖片由采訪對象提供)

看臺州新聞,關注浙江在線臺州頻道微信

凡注有 "浙江在線臺州頻道" 或電頭為 "浙江在線臺州頻道" 的稿件,均為 浙江在線臺州頻道獨家 版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為 "浙江在線臺州頻道" ,并保留 "浙江在線臺州頻道" 的電頭。投稿郵箱:1056292011@qq.com