不久前,國際數學教育大會首次在中國舉行,再度引發了人們對數學的關注。

數學是人類最古老又最活躍的科學,驅動著各個領域的創新與發展。在很多人看來,數學很難。它高深、艱澀,難以理解。

但在浙江大學數學學院教授蔡天新看來,數學就如同詩歌一般,簡練、優美,充滿智慧,有時甚至“畫龍點睛”。

古老又先進,簡練而智慧

蔡天新是一名數論學家,在浙大數學系任教多年。他提出了形素數和加乘方程的概念,后者被德國數學家贊為“陰陽方程”,而有關新華林問題的研究成果被英國數學家、菲爾茲獎得主阿蘭·貝克贊為“真正原創性的貢獻”。

令人詫異的,是他的另一重身份——詩人。

讀研期間,“繆斯”女神偶然降臨,催發了蔡天新的詩情,自此,他便把對生活的觀察和感悟寫成了詩。他的詩被印在法國大書店的櫥窗上,也印在以色列發行的系列明信片上。

在很多人的眼中,數學代表著理性和嚴謹,詩歌充滿了感性與恣意,兩者之間隔著千山萬水。蔡天新卻認為,數學與詩歌之間向來有著千絲萬縷的隱秘關聯。

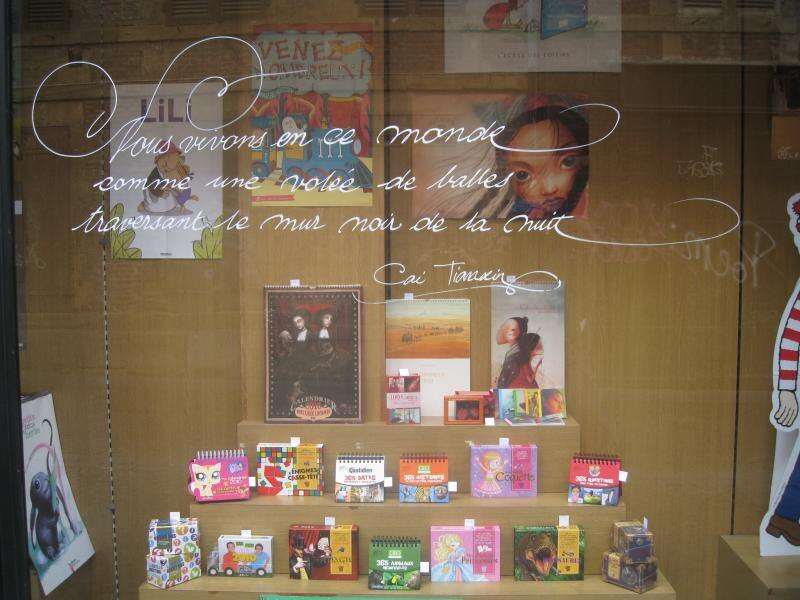

2009年,法國大書店的玻璃窗櫥寫上蔡天新的三行詩句。

2009年,法國大書店的玻璃窗櫥寫上蔡天新的三行詩句。

上觀新聞:在您的理解中,數學與詩歌的關聯表現在哪些方面?

蔡天新:數學和詩歌都是最古老卻又是最先進的。

數學是自然科學里出現最早的學科,它比物理、化學、生物等等出現得都要早。它誕生于游牧時代,那時人們的主要財產是牲畜。為了計算它們的只數,人們學會了計數,繼而學會了加法和減法。

與此相應的是,詩歌是最早出現的文學形式。不過那時恐怕已進入農耕時代,人類已擇地居住下來了。由于缺少科學技術和其他手段,為了有好的收成,人們只能祈求上蒼風調雨順,為此需要禱告即念念有詞,詩歌因此誕生。

數學之用,是經得起時間考驗的。比方說,復數出現幾十年以后才在電力學上得到應用;群論發明以后相當長的一段時間里沒有被實際應用,但后來在量子力學里起到了關鍵的作用。這都說明了數學是走在時代前列的。

詩歌也是如此。諸多藝術流派比如浪漫主義、現實主義、超現實主義,最早都是在詩歌創作中出現,隨后再影響、發展到繪畫和戲劇等領域。

詩歌和數學還有一個共同點——簡練而智慧。偉大的數學公式往往只有一行字,卻能揭示宇宙間的奧秘。李白、杜甫的五言絕句只有短短的20個字,其中蘊含的智慧就足以千古流傳。

上觀新聞:您最近出版的新書《數學與藝術》不僅談到了數學與詩歌之間的關聯,還涉獵了繪畫和音樂等領域。為何會做這樣的跨界探討?

蔡天新:許多科學家和藝術家都曾對數學和藝術的關系這個主題做過不同程度的探討。但我留意到,他們似乎更關注數學和藝術的外在形式,比如對稱之美(也有的在方法論上做過研究),但從數學和藝術的發展歷程來揭示它們之間的相似性和本質屬性,似乎還沒有人做過系統的闡釋。

比如,英國數學家、哲學家懷特海為什么說17世紀是“天才的世紀”?深入了解并加以研究之后,我發現那確實是一個巨匠輩出的世紀,更關鍵的是這些杰出的人物都是橫跨人文和科學兩大領域的巨人。在此之前的文藝復興時期不僅貢獻了光輝燦爛的藝術,還引入了透視法、沒影點等幾何方法,自此打通了文理。而在這樣的教育背景下成長起來的笛卡爾、帕斯卡爾、萊布尼茨等人,不僅是偉大的哲學家,也是偉大的數學家、物理學家。

我有幸在數學和藝術兩方面都做了長時間的實踐和探索,所以做了一次這樣的嘗試。

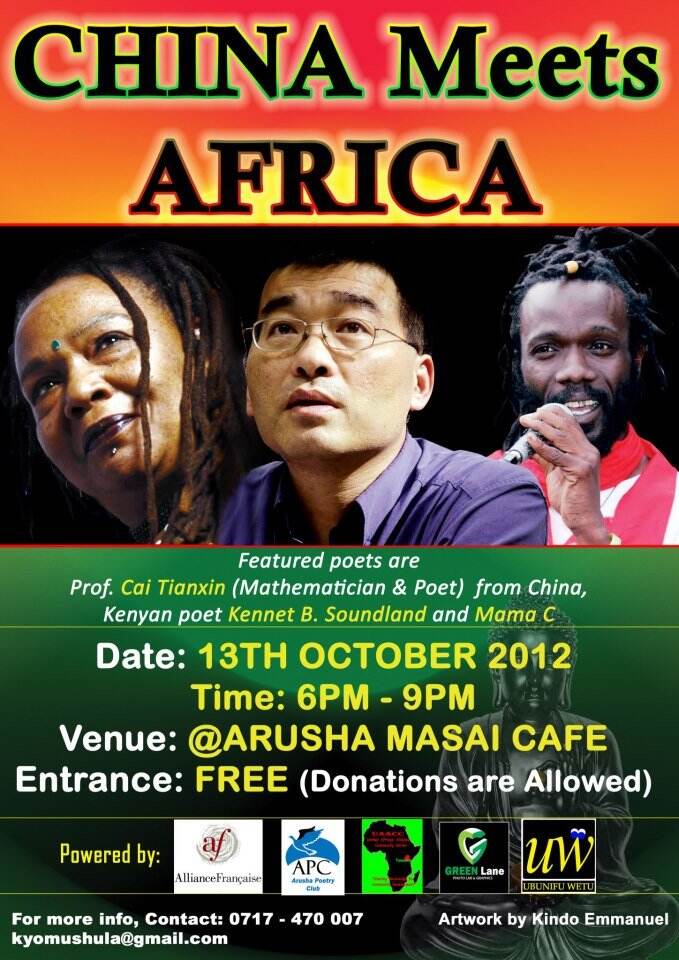

2012年,蔡天新在非洲坦桑尼亞朗誦會的海報。

2012年,蔡天新在非洲坦桑尼亞朗誦會的海報。

突破與數學之間的“壁”

1978年,徐遲發表了報告文學《哥德巴赫猜想》,引起轟動。數學家陳景潤、潘承洞、王元一躍成為“全民偶像”,引導一批青少年走上科學研究的道路。

也是在那一年,15歲的蔡天新立志把數學作為自己未來的專業和人生的奮斗目標:他要去潘承洞先生所在的山東大學。

可是,當年的山大數學系在浙江只招收自動控制和電子計算機兩個專業的學生,蔡天新只好“曲線救國”,先學自動控制,后在研究生階段轉到數學專業。

15歲上大學、24歲獲博士學位、31歲晉升教授,蔡天新在數學的道路上一路前行。不僅如此,他還熱衷于普及數學和數學文化。他在浙大和另外4位教授常年開設通識課《數學與人類文明》,出版《數學傳奇》《數學簡史》等多本書,努力消融人們與數學之間的“隔閡”。

上觀新聞:說到數學,通常給人一種高深、艱澀的印象,普通人感覺似乎和數學“有壁”。怎么突破這個“壁”?

蔡天新:長久以來,搞數學的人不知不覺地擠在一個小圈子里,里面的人不愿意出去,外面的人也不敢進來,所以我一直在想,身為數學圈內人,能否為數學文化的推廣做些實事?于是,我們開設公開課,把受眾的需求考慮進去,把文學、史學、哲學、音樂等添加到關于數學的講述中。后來我也陸續寫了一些書,希望能拉近讀者和數學這門抽象學科的心理距離。

上觀新聞:要向公眾講述數學,通常會談到一位位西方數學家。而您在《數學簡史》中為中國古代數學家單列一章,介紹了他們的成就,是否也有一種挖掘“寶藏”的意圖?

蔡天新:不可否認,中國古代數學家中,很多人的“本職工作”是做官,并沒有把研究數學作為職業。古代的翰林院沒有科學家,皇帝沒有意識到科學對于社稷的重要作用,科學家們也沒有強調它們之間的聯系。但即便我國古代科學和科學文化都有所欠缺,仍然有一些亮點在今天不應該被忽略。

比方說,在很多中小學,都有祖沖之的塑像。但實際上,對中國數學作出卓越貢獻的大家中,比起祖沖之,有一個人的成就要大得多,他就是南宋數學家秦九韶。

蔡天新與秦九韶像。

蔡天新與秦九韶像。

有“科學史之父”美譽的美國科學史家喬治·薩頓認為,秦九韶是“他那個民族,他那個時代,并且確實也是所有時代最偉大的數學家之一”。中國人強調實用,中國數學史基本上是計算的歷史,而秦九韶是個例外,他創造了一個定理,即“中國剩余定理”,在許多領域都有重要作用,至今影響深遠。還有“秦九韶算法”,在計算機時代特別有用。

在《數書九章》序言的開頭,秦九韶便提到,周朝數學屬于“六藝”之一。學者和官員們歷來重視、崇尚數學。人們因為要認識世界的規律,產生了數學。從大的方面說,數學可以認識自然,理解人生;從小的方面說,數學可以經營事務,分類萬物。秦九韶堅信,世間萬物都與數學相關,這與古希臘的畢達哥拉斯學派不謀而合。

除了精通數學之外,秦九韶還是一位氣象學家,我在南京北極閣氣象博物館門口看到他的塑像。《數書九章》中,有一道算題是算雨量器的容積的,證明了雨量器是最早在中國被應用的,西方直到17世紀才開始用雨量器。事實上,他最早定義了降雨量和降雪量。

上觀新聞:據說,您曾“守護”了與秦九韶頗有淵源的道古橋?

蔡天新:杭州市西湖區西溪路上原有一座石橋,叫道古橋。道古是秦九韶的字,據南宋咸淳初年《臨安志》,造橋者是秦九韶。后因西溪路擴建改造,原先的橋和溪流成了平地。我在那兒附近住了很多年,后來看到在距道古橋原址約百米處建了一座新橋,我便提議,給這座橋重新命名為“道古橋”,并酌情在橋頭設立一塊石碑。此建議后來被杭州市政府采納,我請數學家王元先生題寫了橋名。

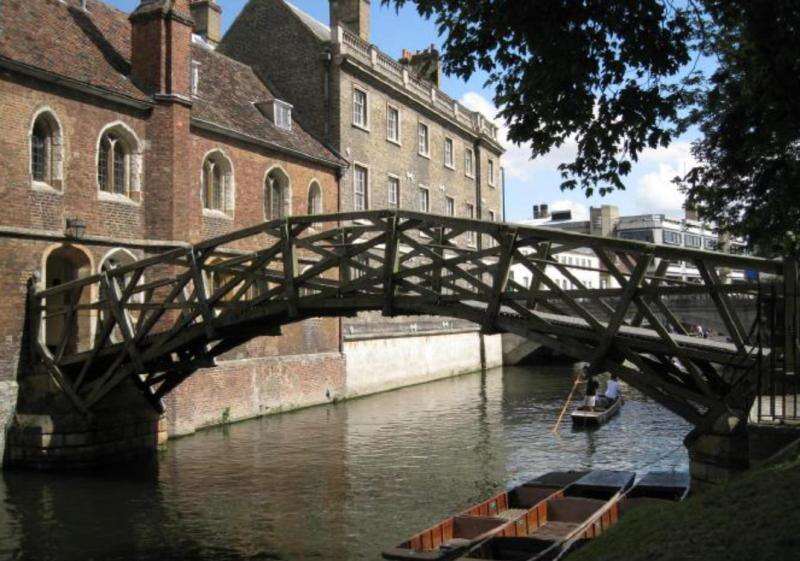

英國劍橋的數學橋,相傳由牛頓設計,是游人的必游之地。所以我特別高興,在歷史文化名城杭州,現在也有了一處科學人文景觀。

劍橋大學的數學橋,相傳由牛頓設計。蔡天新 攝

劍橋大學的數學橋,相傳由牛頓設計。蔡天新 攝

學數學就是要走遍世界

若是有人向蔡天新抱怨數學抽象、難懂,或許會得到這么一個回答:你知道嗎,研究數學有一個方面是很簡單的,那就是數學專業的外語比較好掌握。

這不是一個數學教授的“凡爾賽”。他想表達的是,相對于文科、醫學等學科,數學的外語文獻沒有復雜繁多的詞語、語法。數學本身就是一門世界性的語言,學數學的學生因此能更方便地閱讀外文書,用外文撰寫論文,也有更多的國際交流機會。

而交流,恰恰是蔡天新特別看重并熱愛的。這些年來,他的足跡遍布了100個國家和地區,工作之余,他還會尋訪當地的歷史人文和科學遺跡,追隨前輩的足跡。

他喜歡行走,并在行走中觀察。他喜歡交流,并在交流中思考。他喜歡寫作,并在寫作中沉淀。

上觀新聞:您把“讀萬卷書,行萬里路”作為自己的生活方式,是出于好奇心嗎?

蔡天新:有兩句話影響了我。第一句是“學數學要走遍世界”,出自數學家哈爾莫斯晚年的自傳《我要作數學家》。自小我們對世界充滿了好奇,認識和探索這個世界是我的興趣所在,恰好數學專業出國交流的機會較多,我因此去過很多國家和地區,并用心領略了不同的文化。對世界的探索與思考,也反饋到我后來的寫作上。

我在《數學傳奇》序言中寫道:“幸運的是,筆者曾利用各種機會,抵達了書中所寫到的每個人物曾經生活過的國度,這使得我對他們的人生軌跡有了較為清晰的認識。”尋訪埃及的亞歷山大城、伊拉克的巴格達、黎巴嫩(腓尼基)的提爾(畢達哥拉斯的祖居地和數論的誕生地)、意大利的西西里島(阿基米德的生卒地)、突尼斯的迦太基古城(變分法的傳奇故事發生地)、西班牙的托萊多(西班牙古城,翻譯時代的中心城市)等的經歷豐富了我的寫作。

第二句是“沒有表達力的智慧不是智慧”。此語出自法國現象學哲學家梅洛·龐蒂的《眼和心》。小時候我們特別羨慕那些在聚餐時會講幽默故事的叔叔阿姨,長大后才知道,讓人哈哈一笑隨后便遺忘的并非真正的智慧,有價值的想法和思想應該用文字表達出來,變成文章或書,有人欣賞,最好是代代相傳,這才是真正的智慧。

上觀新聞:您曾在一篇文章中寫道:“長大以后我才發現,我們絢麗多姿的生命是由一次又一次奇妙的旅行組成的。即使是最容易讓人慵倦的春天,一旦有了計劃中的一次旅行,心情也就完全不一樣了。”

蔡天新:哈佛大學史上唯一的女校長德魯·福斯特從小有一個夢想,是每年去一個陌生的地方。我的要求可能比她還高些,我希望每年能去一個新的國度。這個想法持續實現了30年,去年新冠肺炎疫情全球暴發前,我還和家人去了文萊和蘇丹。前不久我去了一次贛州,很有收獲。

我覺得,旅行是拓展想象力、提高眼界,并且鑄造勇氣和自信的很好的方式。通過旅行,跨領域的思考能力也會得到提升。

2014年,南京先鋒書店總店舉辦蔡天新攝影展。

2014年,南京先鋒書店總店舉辦蔡天新攝影展。

上觀新聞:您還曾在國內外十多座城市舉辦個人攝影展,并應邀在六大洲的數百所大中學校、圖書館、書店做公眾演講。很多人對數學家的想象就是沉浸在數學的世界埋頭研究、不修邊幅的樣子。您覺得自己是“非典型”數學家嗎?

蔡天新:什么是“典型”數學家呢?

有些數學家的性格可能確實比較內向,但數學家并不都是不善與人交往的,馮·諾伊曼和羅素就善于交際。人們之所以會特別關注數學家的一些缺點甚至缺陷,可能是因為其中的強烈反差——一個天才數學家,居然如此不善言辭。其實,數學家的個性因人而異,他們的相同點應該是對數學的熱愛和執著。

這幾年,國內也有未來科學大獎這樣的活動,邀請科學家們穿上燕尾服走紅毯,引起了社會關注。我覺得,頻頻上熱搜的除了娛樂明星,更應該有那些為社會、為人類帶來重大影響的人。我很期待這樣的變化。

創新需要遠大的志向

盡管走了很多路、去過許多地方,校園,仍然是蔡天新最為熟悉也最有感情的地方。在《我的大學》一書中,蔡天新深情追溯了自己求學時的往事,講述了一段段與恩師和同窗摯友之間的難忘故事。

大二暑假來臨時,蔡天新已基本確定將來跟潘承洞先生做數論,可惜潘老師非常忙碌,少有機會正式授課。“不過,有一次他來聽我們的數學分析大課,課后發表講話,并就課上的一道例題即興發揮,推導出了更為深刻漂亮的結果。這一高屋建瓴的思想對我很有啟發,在我后來自己做研究以及指導自己的研究生時也都派上了用場。”

對一個人來說,大學意味著什么?什么樣的大學生活才有意義?蔡天新有著自己的思考。

上觀新聞:這個夏天,一批新生陸續拿到了錄取通知書,很快就要開始他們向往的大學生活。您有什么心得想和他們分享嗎?

蔡天新:希望大家能夠保有一種精神氣,用良好的精神狀態去迎接大學生活。人生是一段長跑,不應該執迷于所謂的“贏在起跑線”。就像體育比賽中,那些一上來就“大殺四方”的球隊并不一定最后會獲得冠軍,反而是那些跌跌撞撞出線、一點點發揮出自己的勁頭和實力的球隊能給我們帶來驚喜。

學習是一輩子的事。在大學里學到多少知識并不是最重要的,或者說,是遠遠不夠的。我認為,大學生活是自我探索和自我發現的過程。找到自己的目標和熱情所在,這是伴隨我們一生的寶貴財富,也是讓我們“永遠年輕”的秘密武器。

上觀新聞:從各方面來看,現在大學生的學習環境和條件都遠優于過去,但大學生們的困惑似乎也增多了。

蔡天新:現在的學生的知識面比我們那時候廣多了。我們上大學時使用的教材都是幾十年前留下來的,教我們的老師幾乎都沒有出過國。現在的高校教師大多是海外留學回來的,在知識的廣度和前沿性上更有優勢。網絡時代下成長起來的學生,從小就善于利用互聯網來獲取知識,有什么疑問也能獲得更便捷的解答。而我們當時,只能靠查閱書本資料來獲取解答,內容少、過程緩慢。

但如果說我們那個年代的學生有什么優勢的話,可能就是一股堅韌不拔的精神吧。大家都有強烈的對知識、對廣闊世界的渴望,都憋著一股勁去學。現在的學生可能就缺少這股勁兒。

2018年,蔡天新做客央視《朗讀者》節目。

2018年,蔡天新做客央視《朗讀者》節目。

上觀新聞:對于大學生們的新生活,您有何建議?

蔡天新:我常常向我的學生提起劍橋大學的一個社團使徒社。它鼓勵擁有不同學科背景、不同愛好的人每周在一起聚會一次,圍繞一個主題進行討論。文學家伍爾夫、詩人丁尼生、物理學家麥克斯韋、哲學家羅素和維特根斯坦等都曾是使徒社的成員。

維也納大學也有個類似的維也納小組。這是一個由大學教授和個別學生組成的組織,團結有創造性的學者,不限制專業領域。25歲就證明了不完全性定理而震驚世界的哥德爾,就是這個小組的成員。

相比于那些因為共同的興趣愛好而組成的社團,比如文學社、書畫社、籃球社,我建議大家在大學里多組織、多參與使徒社這樣的社團,這樣的交流可能會碰撞出更激烈的火花,激發出更豐富的想象。我覺得,大學需要這種碰撞,科學研究尤其需要這種碰撞。

上觀新聞:或許,碰撞中就會產生創新。

蔡天新:是的,目前的數學研究領域中,還缺少一種鼓勵創新和敢于建立評價體系的勇氣。大家似乎都特別看重在哪個等級的雜志上發表文章,并把這看作重要甚至是唯一重要的成績。

同樣,我們很注重解決別人提出的猜想和問題。我注意到,報道某某學者在高影響因子刊物發表文章時,常常在題目上冠以“解決了某某多少年前提出的猜想”等表述。相反,我們很少把提出一個猜想、一個問題或建立一個理論體系當作自己的研究目標,所以我還是想強調,創新需要遠大的志向和勇敢無畏的精神,我們要堅定地提倡、鼓勵創新。

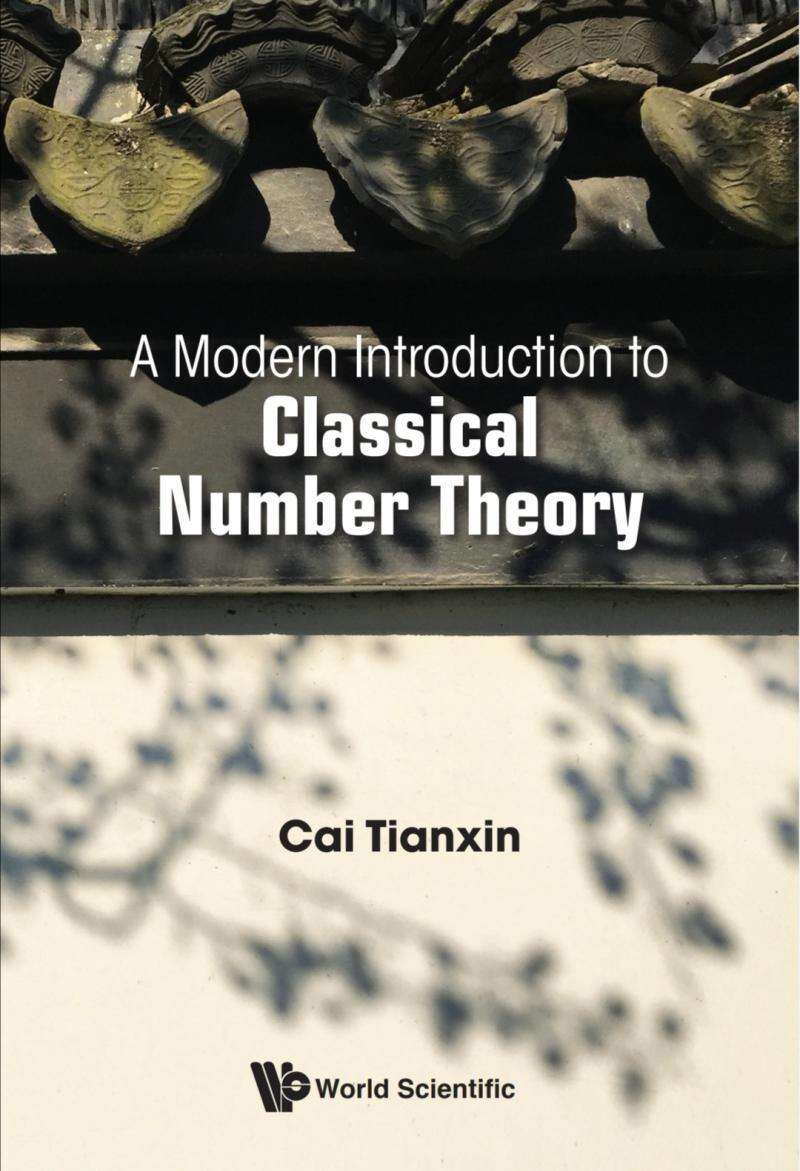

2021年,蔡天新英文版數論教材《經典數論的現代導引》在新加坡出版。

2021年,蔡天新英文版數論教材《經典數論的現代導引》在新加坡出版。

蔡天新 | 生于浙江臺州,數論學家,詩人、作家,15歲考入山東大學,現為浙江大學數學科學學院教授、博士生導師,求是特聘學者;曾獲國家科學技術進步獎二等獎、國家教學成果獎二等獎、吳大猷原創科普著作佳作獎等;撰寫《數學傳奇》《數學簡史》《數學與藝術》《經典數論的現代導引》《小回憶》《我的大學》等30多部文學和學術著作,作品被譯成20多種文字。

看臺州新聞,關注浙江在線臺州頻道微信

凡注有 "浙江在線臺州頻道" 或電頭為 "浙江在線臺州頻道" 的稿件,均為 浙江在線臺州頻道獨家 版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為 "浙江在線臺州頻道" ,并保留 "浙江在線臺州頻道" 的電頭。投稿郵箱:1056292011@qq.com