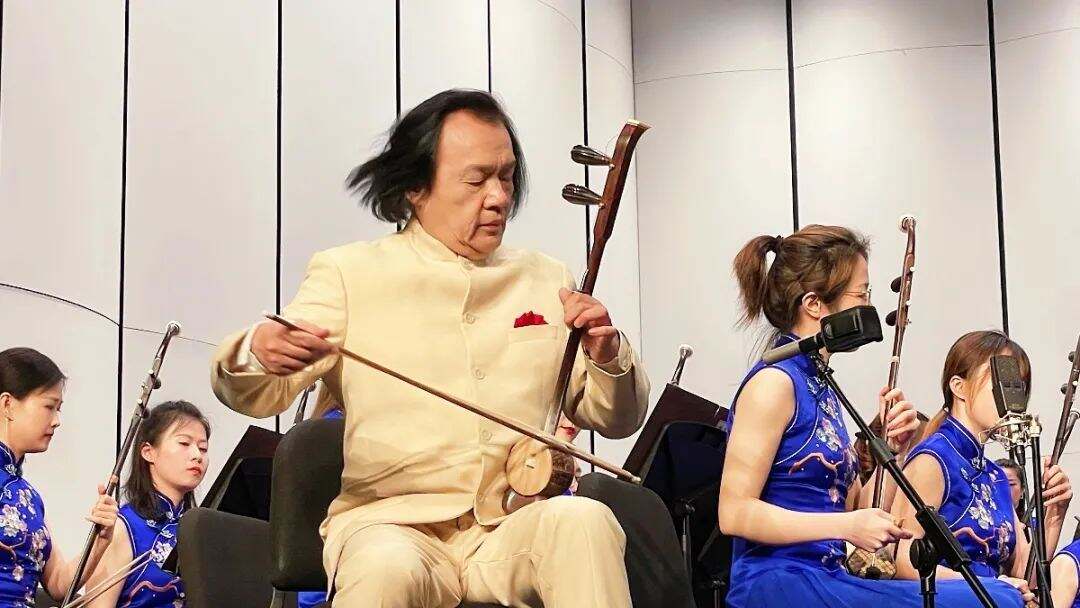

5月4日晚,第37屆上海之春國(guó)際音樂節(jié)「胡途」半生-張覺平胡琴獨(dú)奏音樂會(huì)在凱迪拉克·上海音樂廳成功舉行。

張覺平,臺(tái)州黃巖人,作為臺(tái)州市民樂團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)兼指揮和臺(tái)州市張覺平名家工作室領(lǐng)銜人,他勤耕細(xì)研胡琴演奏51載,桃李芳菲。演出足跡遍及德國(guó)、奧地利、日本、荷蘭、瑞士、波蘭、葡萄牙、巴西、埃及、澳大利亞等五大洲多個(gè)國(guó)家與地區(qū)。

張覺平曾7次參加全國(guó)性胡琴演奏大賽,7次獲得大賽的冠軍,被譽(yù)為“胡琴大賽七冠王”。「胡途」半生,可謂是他演奏生涯的真實(shí)寫照。

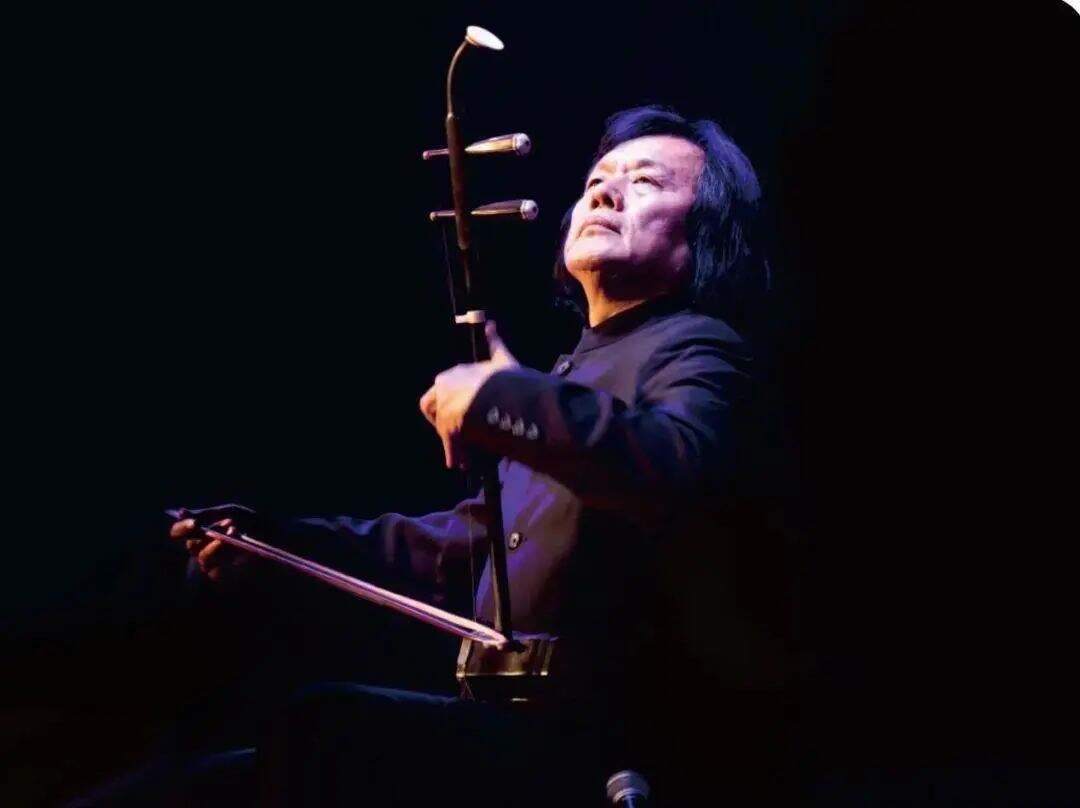

音樂會(huì)期間,張覺平帶來了二胡獨(dú)奏《愛情》、板胡獨(dú)奏《花梆子》、京胡獨(dú)奏《夜深沉》等。青年指揮家陳瑱璇細(xì)膩豐富的指揮和浙江民族樂團(tuán)的精彩伴奏,贏得了現(xiàn)場(chǎng)觀眾雷鳴般的掌聲。

張覺平身著中山裝,演繹了一首首動(dòng)人心弦的樂曲。只見他左手揉弦翻飛靈動(dòng),右手運(yùn)弓張弛有度。返場(chǎng)《霍拉舞曲》,張覺平采用了“內(nèi)外弦雙跳弓”的獨(dú)特演奏技法,使觀眾久久不愿離去。

張覺平之子張旋,畢業(yè)于中央音樂學(xué)院,現(xiàn)任臺(tái)州市二胡學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)。作為音樂會(huì)的演奏嘉賓,他演奏了一曲《楚頌》,時(shí)而凄美,時(shí)而激昂的旋律,令人如癡如醉。

蒞臨本次音樂會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)和專家有:上海音樂學(xué)院黨委常委、統(tǒng)戰(zhàn)部長(zhǎng)史寅、宣傳部副部長(zhǎng)肖陽,中國(guó)民族管弦樂學(xué)會(huì)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)顧冠仁、中國(guó)音協(xié)二胡學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)王永德、著名作曲家周成龍、彭正元、琵琶演奏家范慧英、上海民族樂團(tuán)二胡首席段皚皚,臺(tái)州市文化和廣電旅游體育局黨組書記、局長(zhǎng)呂振興、臺(tái)州市文聯(lián)主席茅玉芬等。

著名二胡演奏家王永德教授評(píng)價(jià):“昨晚的演奏十分精彩!胡途半輩,成績(jī)斐然!勵(lì)志大叔,名符其實(shí)!其實(shí)就其藝術(shù)而言,沒有業(yè)余與專業(yè)之分!而只有職業(yè)與非職業(yè)之分!就體制而言只有公辦與民辦之分!所以我們應(yīng)該是二胡同事啦!在不同的城市不同的地方不同的單位做著民族傳統(tǒng)文化的傳承工作!以后我們要多聯(lián)系,力爭(zhēng)在有生之年為胡琴藝術(shù)的再鑄輝煌做點(diǎn)實(shí)事!”

著名作曲家周成龍表示:“熱烈祝賀,音樂會(huì)極其成功!每首樂曲都很好,尤其今晚的樂隊(duì)配合很貼切,指揮也辛苦啦!你們帶給上海愛樂者一場(chǎng)高水平的,同時(shí)又是極富經(jīng)典的音樂會(huì)。這樣的音樂會(huì)很久沒有出現(xiàn)了,真的非常感謝你、還有浙江的同行們!”

本次音樂會(huì)主辦單位:浙江省音樂家協(xié)會(huì)、中共臺(tái)州市委宣傳部、臺(tái)州市文化和廣電旅游體育局、臺(tái)州市文聯(lián)、臺(tái)州市黃巖區(qū)人民政府;承辦單位:臺(tái)州市音樂家協(xié)會(huì)、臺(tái)州市文化館、中共黃巖區(qū)委宣傳部、黃巖區(qū)文化和廣電旅游體育局、黃巖區(qū)文聯(lián)、臺(tái)州市張覺平名家工作室、臺(tái)州市民樂團(tuán)、臺(tái)州市黃巖風(fēng)華國(guó)樂團(tuán);執(zhí)行單位:上海多恩文化藝術(shù)有限公司。

張覺平的二胡人生

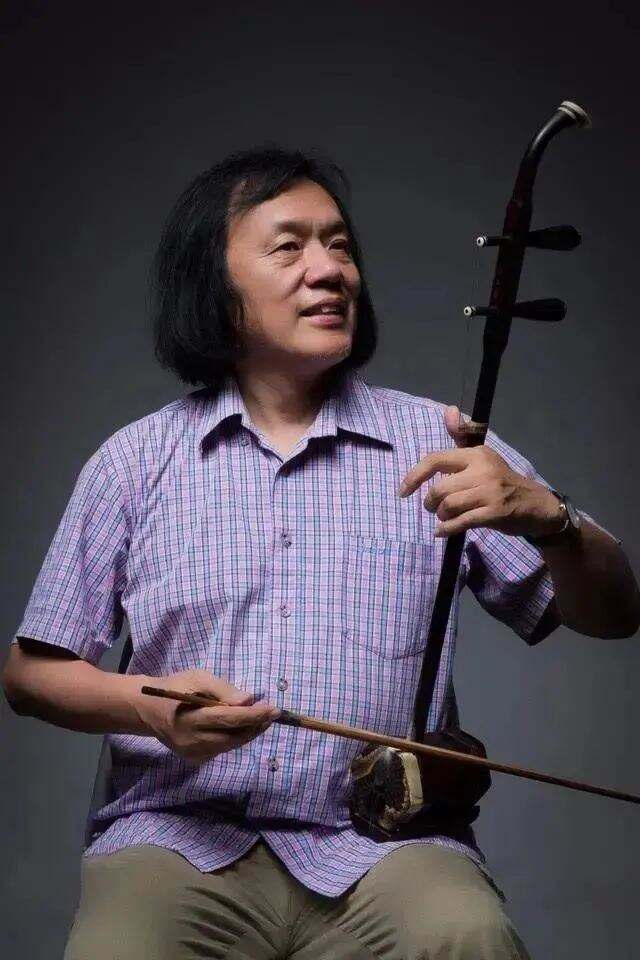

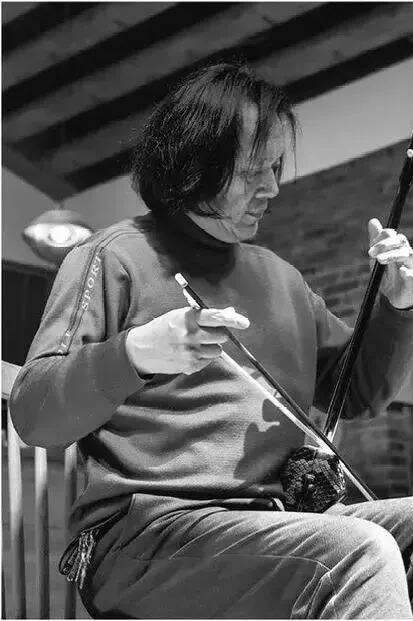

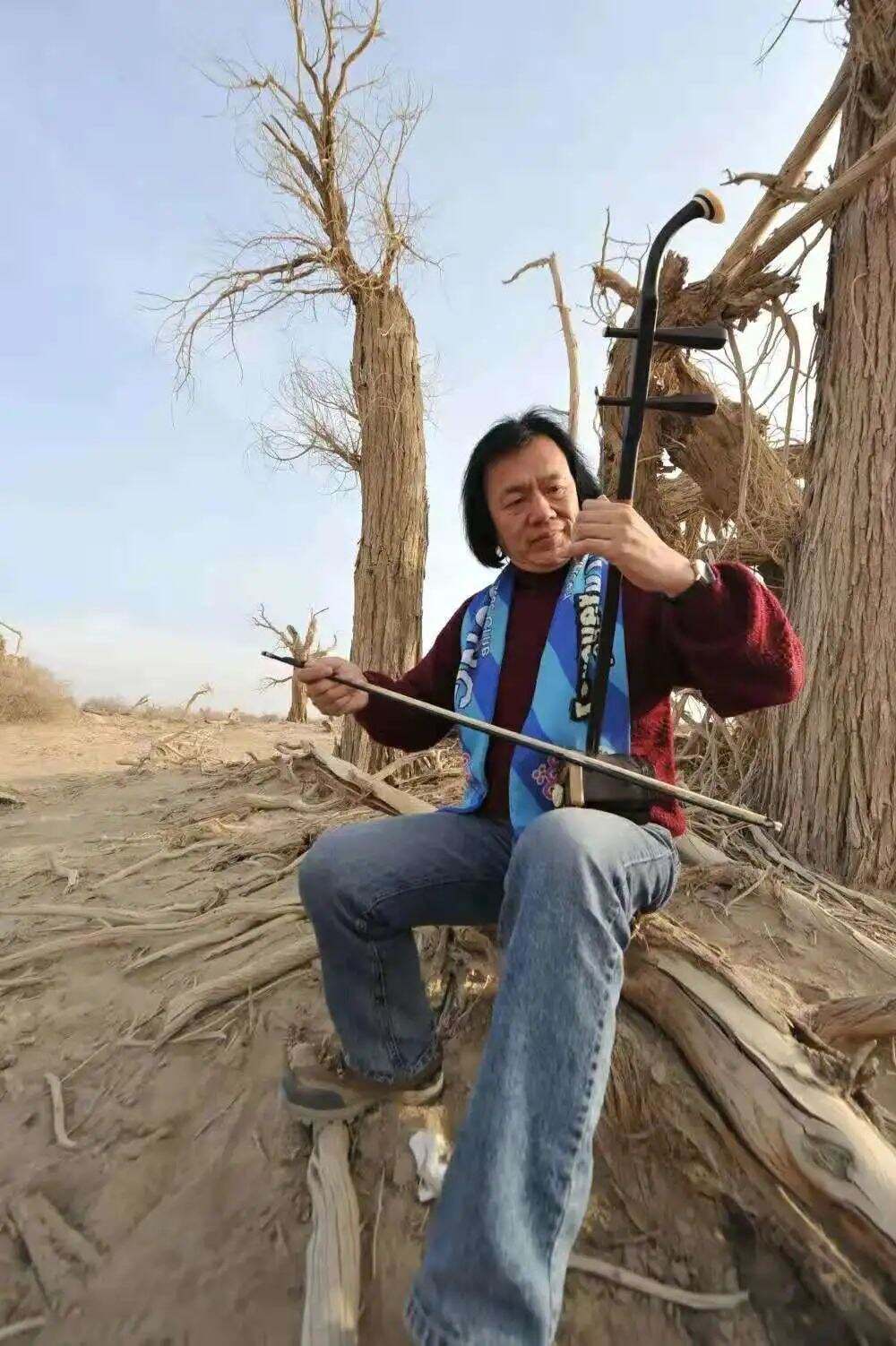

1 張覺平的一頭長(zhǎng)發(fā),是他外形最明顯的標(biāo)識(shí)。二胡拉到忘情時(shí),他晃起腦袋,發(fā)梢便會(huì)隨之飄揚(yáng)。

“為什么要留長(zhǎng)發(fā)?”許多人打趣著問張覺平。他的解釋是,常年在舞臺(tái)上演出,留一頭長(zhǎng)發(fā),“能讓我有一種自己是藝術(shù)家的感覺”。

2019年,這位“長(zhǎng)發(fā)藝術(shù)家”攜帶著“老伙計(jì)”二胡,登上了央視舞臺(tái)。在中央廣播電視總臺(tái)中國(guó)器樂電視大賽決賽中,張覺平以一首《洪湖主題隨想曲》技驚四座,一舉奪得非職業(yè)拉弦組冠軍。評(píng)委這樣評(píng)價(jià):“張先生的表演堪稱完美。”

其實(shí)早在2012年,張覺平就曾在相同的比賽(當(dāng)時(shí)叫做“中央電視臺(tái)CCTV民族器樂電視大賽”)上獲得非職業(yè)拉弦組第一名,被主持人稱為“勵(lì)志大叔”。

時(shí)隔七年再度競(jìng)演,主持人問:“既然已經(jīng)得過第一,為什么還來?”張覺平笑著回答:“運(yùn)動(dòng)員們即便拿了世界冠軍,也不斷地參加比賽,突破自我。我們音樂圈的人應(yīng)該向他們學(xué)習(xí),這次參加比賽,我更多是在享受這個(gè)舞臺(tái)。”

2 張覺平,1957年生,黃巖人。關(guān)于他和二胡的情緣,還得從他12歲那年說起。

當(dāng)時(shí),張覺平寄宿在寧海舅舅家中。一日放學(xué)回家,他見有位陌生客人來訪,這位客人提著一把二胡,即興拉了幾段,悠揚(yáng)婉轉(zhuǎn)的聲音一下子抓住了他的耳朵。

“怎么會(huì)有這么好聽的音樂?”二胡曲子帶給張覺平非常愉悅的內(nèi)心體驗(yàn)。不光是他,家里的一眾孩子都圍了上去,大家都想試試這個(gè)樂器。

眾所周知,二胡對(duì)門外漢而言是有門檻的。孩子們用弓胡亂搓弦,聲音像“殺豬”般刺耳。張覺平在一旁看著,腦袋中回憶那位客人拉弦時(shí)的姿勢(shì)。輪到他時(shí),他照著模樣運(yùn)弓拉弦,竟然拉出了好聽的音符。

“這孩子很有天分。”客人贊許道。也正是這句不經(jīng)意的夸獎(jiǎng),改變了張覺平的一生。

回到黃巖后,張覺平拿著壓歲錢跑到百貨公司,買了人生中第一把二胡,花了1元8角3分。至此,他開始了學(xué)琴的生涯。

初學(xué)時(shí),在黃巖街上凡聽到二胡聲,他就登門求教;凡是會(huì)拉二胡的人,都是他的師父。母親也支持張覺平學(xué)琴,陪兒子幾乎跑遍了整個(gè)黃巖城區(qū)。

1969年,舟山嵊泗宣傳隊(duì)來黃巖做為期兩個(gè)月的巡演,隊(duì)里有位叫李伐一(后恢復(fù)原名“李佛裔”)的樂手,二胡演奏技藝高超。“即便是以現(xiàn)在的眼光看,他的水平都是很高的。”張覺平回憶道。那兩個(gè)月,宣傳隊(duì)跑到哪,他就跟到哪。李伐一在上面演奏,他在臺(tái)下緊盯著,空閑時(shí),李老師會(huì)指點(diǎn)他一二。可以說,李伐一是張覺平的二胡啟蒙老師。

1970年,張覺平被黃巖越劇團(tuán)的負(fù)責(zé)人相中,成為劇團(tuán)的一員。他每天著了魔似的練琴,并給自己定了個(gè)目標(biāo):“我要成為二胡演奏家。”

3 樂器演奏,全憑手活,其中的竅門,光聽光看未必能明白,需要有高人手把手指導(dǎo)。

19歲那年,張覺平前往杭州參加國(guó)慶匯演的選拔賽,雖遺憾落選,卻認(rèn)識(shí)了比賽評(píng)委沈鳳泉——浙江省二胡演奏界的領(lǐng)軍人物。

張覺平把沈鳳泉稱作學(xué)二胡道路上的“第一位專業(yè)老師”,多虧了他的點(diǎn)撥,自己才能在二胡獨(dú)奏上前進(jìn)一大步。

“那會(huì)兒,我在書店里買了一本藏族歌曲《金珠瑪米贊》的曲譜,拿回家拉了一遍,覺得很難聽,心想,這樣的曲譜也能上架嗎?我就去求助沈鳳泉老師。”張覺平說,“沈老師拿著譜子,拉了一遍,特別好聽,仿佛跟我拉的是兩首曲子,我很驚訝,為什么會(huì)這樣?”

原來,沈鳳泉在演奏時(shí),用到了揉弦技巧。在樂句適當(dāng)?shù)牡胤郊由线m當(dāng)?shù)娜嘞遥瑫?huì)讓音樂更加生動(dòng)、有表現(xiàn)力。具體到《金珠瑪米贊》里,就有五種揉弦技巧。沈鳳泉將樂譜逐步分解,把揉弦的方法一點(diǎn)點(diǎn)示范給張覺平看,并演示怎樣找到手的最佳動(dòng)作。

“我突然有種頓悟的感覺,仿佛眼前一扇大門打開了。”張覺平很快將揉弦技巧融會(huì)貫通,應(yīng)用到其他曲子中。回到黃巖越劇團(tuán),他給團(tuán)員們露了幾手,大伙都很驚訝:去了趟杭州,怎么變化這么大?

與沈鳳泉學(xué)習(xí)了一段時(shí)間,恰逢浙江歌舞團(tuán)招人,張覺平以一首《豫北敘事歌》成功入選,但因他所在的劇團(tuán)極力挽留,最終未能成行。1979年,張覺平報(bào)考上海音樂學(xué)院,通過初試,卻在復(fù)試折戟。這兩件事,都被他引以為此生之憾。

雖未進(jìn)高等院校,但黃巖越劇團(tuán)把張覺平介紹給上海音樂學(xué)院教授、著名二胡演奏家吳之珉。跟著吳老師學(xué)習(xí),不用交學(xué)費(fèi),只需提兩籃黃巖蜜橘即可。輔導(dǎo)之余,吳之珉有時(shí)會(huì)帶幾個(gè)音樂學(xué)院的學(xué)生到家中,讓他們聽張覺平拉琴,并評(píng)價(jià)道:“小縣城來的年輕人,在二胡上有這般造詣,值得你們學(xué)習(xí)。”

上世紀(jì)八十年代初,張覺平經(jīng)浙江歌舞團(tuán)三弦演奏家姜水林推薦,被“二胡皇后”閔惠芬收為弟子。“兩位‘殿堂級(jí)’藝術(shù)家不僅傳授給我技巧,更讓我的演奏整體水準(zhǔn)和對(duì)音樂的感知有了質(zhì)的飛躍。”張覺平說。

吳、閔的家都在上海,張覺平跟著他們各學(xué)了三個(gè)多月,白天去老師家,晚上住地下室。到了深夜,常有治安人員查房。一回生兩回熟,這些治安人員與張覺平成了老朋友,來查房時(shí),會(huì)打趣道:“你怎么還在啊?”

4 有夢(mèng)想,并為之畢生追尋,這是件幸運(yùn)的事。只是其中過程,必然伴隨著日復(fù)一日的枯燥與乏味。

張覺平說,自己懂得不多,唯癡心于二胡,一日不拉,便手癢、心慌。每日至少兩個(gè)小時(shí)習(xí)練,是他給自己定下的規(guī)矩。即便在上世紀(jì)九十年代,他調(diào)出劇團(tuán),到與音樂不相干的單位上班,也一直恪守著這個(gè)規(guī)矩。

“沒人催我練琴,也沒有一個(gè)承諾說,練琴會(huì)有什么好處,這就是我的興趣愛好,僅此而已。”張覺平說。

當(dāng)然,英雄也并非無用武之地。一方面,張覺平依舊在參加本地的、外地的文藝演出;另一方面,他帶出了數(shù)以千計(jì)的學(xué)生,其中有不少考上各大音樂學(xué)院的本科、研究生,這其中就包括他的兒子張旋,畢業(yè)于中央音樂學(xué)院,如今也成為了一名二胡演奏家。

到了2000年以后,張覺平厚積薄發(fā),開始了輸出階段,他頻頻參賽,并斬獲佳績(jī)。

2003年,他獲得首屆全國(guó)二胡業(yè)余選手大賽冠軍;2005年,獲得“中錄杯”北京二胡國(guó)際邀請(qǐng)賽業(yè)余成人組一等獎(jiǎng);2011年,獲得“北京國(guó)際音樂節(jié)”二胡邀請(qǐng)賽業(yè)余成人組第一名;2012年,獲得中央電視臺(tái)CCTV民族器樂電視大賽非職業(yè)拉弦組第一名;2013年,獲得“敦煌杯”二胡獨(dú)奏比賽成人組冠軍;2018年,獲得國(guó)際網(wǎng)絡(luò)二胡大賽成人組第一名。加上今年8月2日獲得的中央廣播電視總臺(tái)中國(guó)器樂電視大賽非職業(yè)拉弦組冠軍,他已獲得了七個(gè)國(guó)際、國(guó)內(nèi)二胡比賽的冠軍。

多年的沉淀,也讓他對(duì)二胡有了自己獨(dú)特的理解。“一位優(yōu)秀的二胡演奏家,要能精準(zhǔn)地掌握演奏風(fēng)格,一首曲子,是哪個(gè)民族的,表達(dá)了什么樣的情緒,要對(duì)它有感知,并用樂器把音樂精準(zhǔn)地表達(dá)出來。”張覺平說,在二胡演奏技術(shù)上,由于地域特征影響,北方人一般擅長(zhǎng)右手運(yùn)弓,南方人的左手比較靈巧,“我認(rèn)為兩者都要抓,不能偏重于單只手的技術(shù),我也一直這么跟學(xué)生強(qiáng)調(diào)。”

5 2005年到2007年,張覺平受浙江民樂團(tuán)邀請(qǐng),參加各種國(guó)內(nèi)、國(guó)際的大型演出,這期間,他走遍了五大洲,并在維也納金色大廳演奏。

其間,張覺平萌生出一個(gè)念頭:何不組建“臺(tái)州民樂團(tuán)”,用民族樂器奏響臺(tái)州聲音?

從浙江民樂團(tuán)回來后,他立即邀請(qǐng)了40位臺(tái)州各縣(市、區(qū))民族樂器演奏的頂尖高手,組建成立了公益性質(zhì)的臺(tái)州民樂團(tuán)。張覺平本人擔(dān)任該樂團(tuán)的團(tuán)長(zhǎng)兼指揮。該樂團(tuán)自成立以來,曾獲得浙江省“香溢杯”第七屆民樂大賽金獎(jiǎng)、上海國(guó)際藝術(shù)節(jié)“長(zhǎng)三角”地區(qū)業(yè)余民樂團(tuán)邀請(qǐng)賽金獎(jiǎng)。2010年,該樂團(tuán)參加上海世博會(huì)演出,獲得巨大成功。

張覺平今年64歲,對(duì)于演奏家而言,已經(jīng)算是“高齡”。但張覺平似乎不服老,他給自己定了兩個(gè)小目標(biāo):一是要拿十個(gè)冠軍;二是在70歲那年,舉辦一場(chǎng)獨(dú)奏音樂會(huì)。

“實(shí)現(xiàn)這兩個(gè)小目標(biāo),我認(rèn)為不難,先把它們實(shí)現(xiàn)了,再去想更遠(yuǎn)的事。”張覺平說,“比如到了70歲,我會(huì)考慮在80歲時(shí),還能辦一場(chǎng)獨(dú)奏音樂會(huì)。”

人的生命是有限的,用藝術(shù)把生命延長(zhǎng),是張覺平一生的追求。

看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信

凡注有 "浙江在線臺(tái)州頻道" 或電頭為 "浙江在線臺(tái)州頻道" 的稿件,均為 浙江在線臺(tái)州頻道獨(dú)家 版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為 "浙江在線臺(tái)州頻道" ,并保留 "浙江在線臺(tái)州頻道" 的電頭。投稿郵箱:1056292011@qq.com