富山

地處黃巖西部

觸目皆為竹海

散發(fā)著靜謐

而又透露著神秘

在這大山深處

有古老的故事

有質樸的民風

還有怡人的風景

它們在時光的渡口熠熠發(fā)光

每個村莊都散發(fā)著獨有的味道

靜待我們細細品味

在富山的半山腰處,繁茂的山谷中,湍急的溪澗旁,有一處臺州古法造紙的遺址,有一條穿越古今的繹道,還有一曲浩氣長存的時代壯歌。而這一切,都記錄在這個叫半山村半嶺堂的小山村里.

半山村半嶺堂原有人口225戶,700人,由四個自然村組成,從東向西,分別是村入口的巖塔頭,王、翁、趙、李姓雜居;村中心半嶺堂,以戴姓為主,戴姓村民從明清時從疇路村遷入居住;半嶺堂西邊的自然村,全部姓李。離村中心約5里路的高山上,有個自然村叫方巖崗,村民全部姓高。半嶺堂南北兩山夾一溪,山多田地少,因地制宜地沿著溪谷造了少量農田,在方巖崗、燕窠巖背等山上開辟旱地,種植番薯等農作物。2018年,半嶺堂村和半山村合二為一,根據村莊地理位置,改名半山村。

歷史上,特殊的地理位置和獨特的自然環(huán)境賦予了當?shù)卮迕駜蓷l生存道路:他們有的以賣竹為生,沿著黃永古道,將砍伐來的毛竹一路拖曳下山。肩頭老繭的和古道上的拖痕,訴說著山里人的勞作不易;有的則在溪水沖激處造了水車木錐,利用水流的動力和山外學來的造紙技術,制造出一疊疊的千張紙,維系著造紙人家的生活。

千張,又叫福壽紙,祭祀用紙,比較粗糙,是用黃紙按照民間約定俗成的方式制作而成。至于為什么叫千張?根據黃巖文史資料記載,通常有兩種說法。一種說法是,千張由16嘜組成,每嘜60張,計960張,加兩頭壓板紙各20張,共1000張,因此叫千張;另一種說法是,每槽約300斤竹粉,撩紙師傅撩1000張紙左右,則厚薄比較適中,撩多張紙則薄而且容易碎。撩紙少則太厚,而且不容易敲穿。因此通常要撩1000張,當?shù)厝司托蜗蟮胤Q為千張。總而言之,以張數(shù)1000張命名為“千張”,更通俗易懂。

在公路下面可以見到幾處低矮的茅草房,這些地方就是半山村半嶺堂千張碓里的水磨坊。以前,半山村半嶺堂比較有規(guī)模的水碓有12盤,吸收村內的閑散勞動力用來做千張,當作副業(yè),增加收入。造紙要先建盤碓,碓主要用來搗竹和搗漿。盤碓圓盤一般直徑約為1.3米,分30格左右,利用上游引入的溪水沖擊木格,推動圓盤,利用杠桿原理進行搗竹和搗漿。

造紙的工序比較繁瑣,而且時間跨度得三五個月左右,通常要經過砍料、段料、搗料、浸竹、漿料、堆腌、洗料、搗漿、攪料、抄紙、壓紙、起紙、曬紙、切紙蓋章等14道工序。用到的材料也很多,如砍刀、鐮刀、鉤棍、蕩子、鋤頭、簸箕、跌紙棍、水碓、掃把、釘耙、榨床、簾床、紙架、紙簾、鼓狀木槌、鏨紙刀等等。

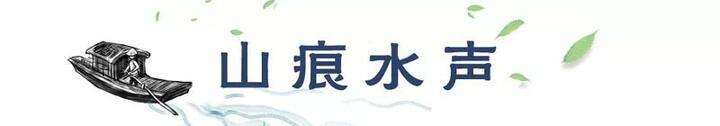

為了更好地展現(xiàn)當?shù)剡@一特色文化傳統(tǒng)。當?shù)嘏c浙江工業(yè)大學的小城鎮(zhèn)協(xié)同創(chuàng)新團隊合作,在廢棄的半山村半嶺堂小學老房子的基礎上對既有舊建筑進行再利用,建成了“半嶺堂古法造紙博物館”。

該博物館也是臺州首個以造紙為主題的博物館,通過實物、圖片和傳統(tǒng)造紙工房實景展示等形式,介紹中國造紙文化歷史、古法造紙技藝,讓游客們在此感受到中國造紙文化的魅力。

此外,博物館旁還設立了一個傳統(tǒng)造紙作坊。展示活動中,老匠人們熟練地操作著各種器械,這邊用巨大的木錘在石板上將一根根竹子擊打成竹條,這叫“搗料”;那邊則用一種叫“簾床”的工具在紙槽里左右搖擺,撈出后即成了一張“濕紙”,這個步驟叫“抄紙”。這兩個步驟讓圍觀的人們直觀地看到了一張紙從原料到成型的過程,但是真正的古法造紙卻遠非如此簡單,有整整十六道工序,每道均需精工細作。

造紙博物館的后面,就是黃永古道的石階所在。一塊塊山巖或溪石鋪成的道路,沿著山勢和溪澗,一路曲曲折折,起起伏伏,向著山上和山下蜿蜒伸展。古道上深深的刻痕,是一捆捆的毛竹拖出的痕跡;那一塊塊石板,則被先人的腳步磨得錚亮,在陽光的照耀下,映射出歲月的光輝。

黃永驛道,不僅是一條承載了沉重步伐的古道,也是一條充滿了詩意的道路。800年前,一名叫做戴復古的布衣詩人,就是途徑這條道路一路到達永嘉、溫州、江西,等地,實現(xiàn)了自己讀萬卷書,行萬里路的人生,也為后人留下了一首首膾炙人口的詩句。

在他所寫的《夜宿田家》中,我們看到了詩人“簦笠相隨走路岐,一春不換舊征衣。雨行山崦黃泥坂,夜扣田家白板扉。”的行走江湖的場景,那風雨中蝺蝺獨行的身影,既是詩人風骨的寫照,也是黃巖文脈的傳承。今天的驛道上,昔日的足音早已消逝在嘩嘩的流水聲中,然而古道的歷史卻留了下來,并開始吸引了游人們的注意。當?shù)卣舱诓邉澙霉诺蕾Y源,加大旅游事業(yè)的發(fā)展。

黃永古道也是一條紅色古道,合力抵抗侵略,全力打擊鹽廒……古道上留下了許許多多的紅色印記。在造紙博物館不遠處,即為利用廢棄的原富山七五水電站改造的富山鄉(xiāng)黨建陳列館。在陳列館里,我們了解了半山村半嶺堂黨支部的歷史。該黨支部是在黃巖早期黨員戴邦定的領導下于1927年4月建立的。這,也是西鄉(xiāng)的第一個黨支部。

我們還看到了革命烈士戴元譜的故事介紹。戴元譜出生于1909年,是富山鄉(xiāng)半嶺堂村人。1929年4月,戴元譜受中共黃巖縣委指示,組織農民隊伍近萬人,高喊“打倒鹽廒”的口號,攻打黃巖縣城。

一年之后,戴元譜被選為中共黃巖縣委委員,后又被編入中國工農紅軍第十三軍第一團,任中共黃巖縣行委委員。1932年5月,在永嘉“巖頭事件”中壯烈犧牲。

如今,戴元譜的墓地就在黨建陳列館不遠處。每年,富山鄉(xiāng)都會組織烈士祭奠活動,在他的墓前重溫革命歷史,感悟革命精神,繼續(xù)追尋紅色足跡。

環(huán)山傍水的自然資源

賦予半嶺堂純凈的生態(tài)氣息

古法造紙 驛道歷史 紅色故事

又為這里添了一層神秘的味道

村莊名片:半山村半嶺堂位于富山鄉(xiāng)東北面,距離黃巖城區(qū)約48公里,既是黃巖城區(qū)進入富山的門戶,也是富山鄉(xiāng)革命老區(qū)的發(fā)源地。該村山多田少,溪流水量充沛,黃永古道穿村而過。有利的地理自然環(huán)境使得當?shù)氐脑旒埣夹g得以傳承。如今,該村建設了古法造紙博物館和黨建陳列館,生動形象地展示了村莊的歷史故事和文化特色。

看臺州新聞,關注浙江在線臺州頻道微信

凡注有 "浙江在線臺州頻道" 或電頭為 "浙江在線臺州頻道" 的稿件,均為 浙江在線臺州頻道獨家 版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為 "浙江在線臺州頻道" ,并保留 "浙江在線臺州頻道" 的電頭。投稿郵箱:1056292011@qq.com