“二十一世紀的人,人人都是異鄉人,我一輩子都在漂泊之中。人都希望有個停泊之地。天臺是我的原鄉。我在德國的時候,騎車看到月亮,我想起的,卻是故鄉。天臺是我父母之地,是我出生的地方。尋找故鄉,是追尋生命的回歸。我這一輩子,就是尋找回家的路。這兩次回鄉,我都非常高興。雖然我不會回家鄉長住,但是,思鄉愛鄉的感情,反而會隨著年齡的增長而加深。我會告訴我的子孫,天臺是我們的原鄉。”

——金耀基

金耀基先生為家鄉題詞。

少小離家老大歸。近日,八十五歲的香港中文大學前校長金耀基先生,在草長鶯飛、雜花生樹的江南好時節,第二次回鄉祭祖。面對記者“重返故鄉的最大感受”的詢問,他深情地說:“二十一世紀的人,人人都是異鄉人。尋找故鄉,就是追尋生命的回歸,找尋精神的家園。”

這位學貫中西的教育家、社會學家,留在記憶里的回鄉一共是三次,第一次是1945年年底,抗戰勝利了,十二歲的他隨父親回天臺白鶴老家住了一個多月。故鄉從此深刻地烙印在他的腦海中。第二次是2007年6月,金耀基和弟弟樹基夫婦、大兒子夫婦五人回鄉祭祖。第三次是今年3月29日,他帶著夫人陶元禎女士、孫女和親家,一起走上回鄉的路。

金耀基先生和夫人陶元禎女士、孫女雨叆在老宅水井前留影。

漫長的回鄉路

金耀基先生1935年2月14日生于天臺白鶴嶺跟村(現為白鶴鎮上聯新村的盤龍村)。他的祖父金登峴先生去世早,很有遠見又辦事果敢的祖母,為了給兒子一個美好的未來,不惜賣掉祖傳的田地,供金耀基的父親金瑞林走出重重大山,遠去北京求學。

這在當時,需要極大的勇氣和見識。金耀基的外婆家是當地的大戶人家,他們看中貧寒的青年金瑞林有志氣有魄力有才華,毅然將女兒下嫁。

金耀基的童年和少年時期,隨各處任職的父親四處為家。金瑞林先生在抗戰時期擔任過東陽縣和海鹽縣的縣長。1942年7月,隨著戰爭的擴大,天臺縣古鎮街頭改名為嘉圖鎮,作為浙東行署駐地,成為戰時浙東十八個縣的指揮中心,直到1946年才完成歷史使命。

抗戰勝利后,國民政府舉行了第一次全國性的大選,金瑞林先生1947年當選為第一屆國民大會代表,也是天臺縣唯一的一位國大代表。后來,在上海警察局任要職。

1949年,金瑞林先生帶著全家老少去了臺灣,從此再也沒有踏上故鄉的土地。

金耀基先生和鄉親親切交談。圖中村兩委的辦公用房為金家所捐。

金耀基先生說,父親一直深深地懷念故土。他的后兩次回鄉,不但是自己回到原鄉,也是帶著父親的夙愿回鄉。上一次回鄉祭祖,不但和弟弟樹基夫婦一起,他還帶上大兒子潤生夫婦。這次回鄉,又是清明時節,他當然更要去掃墓祭祖。金耀基先生有四個兒子,這次準備帶上二兒子夫婦,臨行前二兒子夫婦因故不能來,就帶上二兒子的岳母和二兒子的女兒雨叆來了。在太公公金登峴墓前,金耀基和夫人特地囑咐孫女:“你除了自己要祭拜太公太婆,也要代表你的父母祭拜。”今年十二歲的雨叆,在祖父母的指導下,祭拜如儀。這是她第一次回到祖父的故鄉。

同上次一樣,這一次,金耀基先生一行又專門來到了祖居地嶺跟古村。臺州進入新昌的甬臺溫高速公路,出天臺的第一個隧道叫盤龍嶺隧道,隧道口是四十多米的高架橋,這個高架橋的橋墩,就是金先生祖宅所在。

當年為了建設高速公路,金家的兩間祖宅被拆。作為補償,在離原址五十米的路邊,當地政府給金家重新建造了兩間樓房。2007年6月,金家兄弟回鄉時,決定將此屋捐給村里。現在的這兩間樓房,已作為村兩委的辦公地和老人協會的活動場所。

金耀基先生說,這樣的決定,如果父親還在,也是會支持的。金瑞林先生一生樂善好施,直到晚年,一直念念不忘故鄉,惦念著故鄉的祖墳。但當時形格勢禁,老先生回鄉的愿望一直未能實現,直到1977年12月在臺灣去世,留下了永久的遺憾。

雖然老宅已拆,但是原來老宅內的水井尚在,依然水清如故。金先生在水井邊留連不已,和夫人、孫女在此留影,還拍攝了錄像,準備發給沒能回鄉的家人們看。

金耀基先生老家村前一景。

書法就是懷鄉

作為一個飲譽中外的大學問家,為了國際交流方便,金耀基先生的許多著作都以英文完成,對外學術交流也以外語為主,家里的藏書,自然也以外文為多。但是,他2004年從香港中文大學校長的任上退休以后,他的書房里,外文書逐漸退居二線,中文書籍則一一顯露到前排。他執筆為文,也從外文為主慢慢變成了中文。而更加明顯的是,原來書房里沒有毛筆,現在各種規格的毛筆很多,一天到晚,硯池墨水都不干。

從1949年離開大陸以后,金耀基先生于臺北成功中學畢業,考入臺灣大學,成為法學學士,六十年代成為臺灣政治大學的碩士,七十年代成為美國匹斯堡大學博士。1970年,香港中文大學初創,他接受首任校長李卓敏之邀,來到中大,歷任東亞書院院長、社會學系主任、副校長等職,2002年,出任香港中文大學第五任校長。

這期間,除了學校的行政管理事務,金耀基先生最主要的精力都在教學和研究上。他曾在英國劍橋大學、美國麻省理工學院、德國海德堡大學等校訪問研究,研究興趣主要為中國現代化及傳統在社會、文化轉變中的角色。他在1966年就出版了《從傳統到現代》一書,在海內外影響甚遠,然后又出版了《中國現代化與知識分子》《大學之理念》《中國民主之困局與發展》及《中國社會與文化》《中國政治與文化》《中國的現代轉向》等極具思想性和前瞻性的作品。這些著作,使他躋身于世界社會學大師之列。

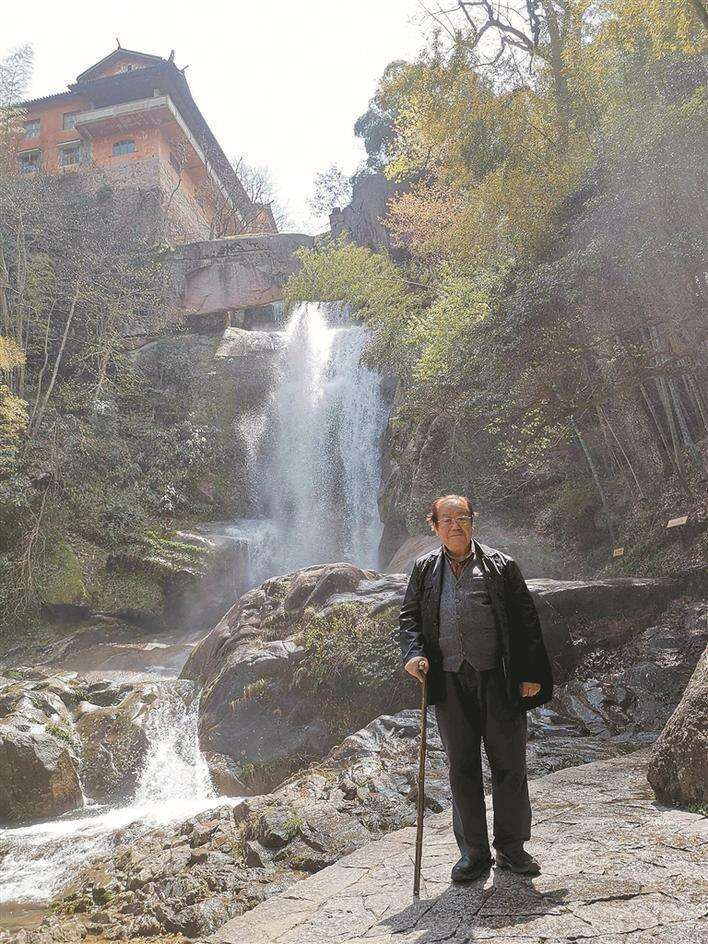

金耀基先生在石梁飛瀑景區。

從1970年到2004年,金耀基先生為香港中文大學服務了34年。1989年起任中大副校長,主責學校的規劃和發展。他不但是臺灣“中央研究院”的院士,還和汪道涵、連戰一起,獲得中大榮譽法學博士。因為他的杰出貢獻,獲授香港政府的銀紫荊星章。2004年5月,他籌建了港中大的法學院,使港中大成為現代的全學科世界著名大學。

從書寫的方便程度而言,硬筆當然更有優勢。所以,只有在2004年7月退休以后,屬于自己的時間增多了,金耀基先生才慢慢地重拾童年時代即以毛筆寫字的興趣。作為一個學貫中西的大學者,他對書法有著特別的感情眷戀:于文化上,中國的審美文化最終都在書法里得到了充分的表達。于個人感情上,書法里有父親對他的期許。童年和少年時期,作為金家長子,在父親的督促下,他臨帖不輟,已寫得一手好字。寫好字,是父親的要求。退休之后的研習書法,不但是修身養性的手段,是對傳統文化致敬,更是懷念故鄉和親情的一種方式。十多年以后,他的書法即以獨特的“金體”書風為人們所稱道,著名藝術評論家侯軍更是喜愛有加,頻頻加以評論推廣。在香港和海外學界,人們更以能得到金先生的一幀墨寶為榮。近年來,通過在香港、深圳、上海、北京等各大城市舉辦的金耀基個人書法展,金體書法名揚海內外。

作為學者,金先生學風嚴謹,作為書法家,金體書法厚重又靈動。這次到了家鄉,面對鄉親們請求墨寶的要求,金先生有求必應,在故鄉他留下“盤龍嶺跟是原鄉”等墨寶,并應鄉親們的要求,寫下“和諧墨坑”“美麗墨坑”“盤龍古道”等作品。家鄉的讀者拿來金先生的著作請他簽字,他都一一照辦。一個鄉親得知金先生到來,拿了一本當地的《桃源》文學雜志,請金先生題詞,他略一沉吟,即欣然在目錄邊上的空白處用毛筆寫道:“桃源深處是吾鄉”。金先生的家鄉,即是中國第一個人神戀愛故事——劉阮天臺遇仙的發生地。

金耀基先生一行參觀天臺山佛教城。

人間最美是故鄉

金耀基先生的影響力遍及全球學術界和整個華人世界,他對故鄉的感情也沒有一天淡忘。他思念故鄉的土地,依戀中華的風情。凡是同故鄉相關的事物,他都念念不忘。第一次到杭州虎跑寺,“寺中有高僧道濟的塔院遺址,果如母親所說,這位嘻笑人間、菩薩心腸的活佛確是我家鄉天臺縣人。”

作為一個走遍世界各地的人,金耀基曾經寫道:“天臺之美,我告訴你,中國最了不起的旅行家徐霞客,他要訪遍中國的所有名山,他第一個要訪的名山就是天臺山。徐霞客不是這么簡單的,他首訪天臺山是有道理的。他做過中國文化功課的。文化旅游不能沒有天臺。去過天臺的,再去; 沒去過天臺,快去。”筆墨之間,對故鄉的深情躍然紙上。

十二年前,金耀基先生第二次回鄉后,他發表了游記《歸去來兮,天臺》,詳細介紹了故鄉的風情風物、人文地理和所見所聞。那一次,金先生來去匆匆,回鄉主要是祭祖掃墓。金先生祖父祖母的墓地在上盧村墨坑水庫邊的山上,墓碑為1938年浙江省政府主席黃紹竑所題。今年這一次的回鄉,除了祭祖掃墓之外,五天的時間,行程滿滿。金先生和夫人、親家、孫女一起,走了更多的地方:策杖上華頂,看石梁飛瀑,走訪天臺宗的祖庭國清寺和道教南宗發祥地桐柏宮,參觀天臺佛教城,他看了更多的天臺風光。他的每一天,都被濃厚的鄉情親情所圍繞。金夫人陶元禎女士說,在金先生的眼里,故鄉的一切,都是人間最美的。

在石梁壯觀的飛瀑下,他在留影后說:“我母親在世時,經常講起石梁飛瀑怎么好、怎么好,今日才知母親之言不虛。”

他對家鄉的一切都贊不絕口,哪怕最尋常的一道家鄉土菜,他都覺得美味無雙。喝了家鄉的“宋紅”酒,金先生直道口感好,家鄉的酒好喝。故鄉的小吃是游子的鄉愁,天臺的面皮、糊拉汰、食餅筒、扁食,他吃得津津有味,他興致勃勃地對我們說:“天臺的小吃,是世界上最好吃的小吃。”

一路走來,金先生一路贊嘆故鄉的風物風情,贊嘆故鄉山好水好人更好。愛鄉之情,溢于言表。

“一定會再來!”

白天金先生看山看水,我和金先生及其家人一起,邊走邊聊,獲益良多。為了更深入地了解這位學貫中西的大學者,我特地約金耀基先生在晚上作專訪,考慮到老先生年事已高,擔心影響他的休息,原定專訪時間一個小時,結果金先生精神飽滿,談興甚濃,聊了兩個半小時還意猶未盡,直聊到晚上十一點。金夫人為了老先生的健康,多次電話催促,我們才打住,相約下次有機會再長談。

金先生認為,這一百多年的變化,是中國三千年來最大的變化。他為內地的發展高興,對故鄉的變化贊嘆不絕。當知道臺州也有臺州學院、臺州職業技術學院等四五所大學的時候,作為教育家的金先生特別高興。他說:“最能代表國家發展水平的是大學。有沒有一流的大學,是現代化的根本標志。有了大學,現代文明才會有持續的發展動力。”

對家鄉的發展狀況,他一直說“出乎意料的好”。他說,現代化的發展,是全球性的,是不可阻擋的潮流,每一個地方,都必須抓住這個歷史機遇。“天臺不僅是我的故鄉,也是文化底蘊非常深厚的地方,越了解越喜愛。天臺的哲學思想、美學傳統特別深厚,這是別的地方所不及的,也是難能可貴的。天臺的發展,應當有自己的特色,發展自己的優勢,走綠色生態的可持續發展之路。 ”

金先生深情地說:“二十一世紀的人,人人都是異鄉人,我一輩子都在漂泊之中。人都希望有個停泊之地。天臺是我的原鄉。我在德國的時候,騎車看到月亮,我想起的,卻是故鄉。天臺是我父母之地,是我出生的地方。尋找故鄉,是追尋生命的回歸。我這一輩子,就是尋找回家的路。這兩次回鄉,我都非常高興。雖然我不會回家鄉長住,但是,思鄉愛鄉的感情,反而會隨著年齡的增長而加深。我會告訴我的子孫,天臺是我們的原鄉。”

當我請求金先生為《臺州日報》題詞時,他欣然答應,用毛筆寫下“祝臺州日報越辦越有臺州的人文情懷”。

我希望金先生以后多來故鄉,多聽鄉音,他高興地握著我的手說:“一定會再來!”

看臺州新聞,關注浙江在線臺州頻道微信

凡注有 "浙江在線臺州頻道" 或電頭為 "浙江在線臺州頻道" 的稿件,均為 浙江在線臺州頻道獨家 版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為 "浙江在線臺州頻道" ,并保留 "浙江在線臺州頻道" 的電頭。投稿郵箱:1056292011@qq.com