新春佳節,人們在一個共同的時間閑適下來,免不了以各種生活方式填補日子的空白。這個時候,多元的價值取向凸顯無余,多樣的活動形態集中呈現。節日生活的豐富多彩,除了取決于物質富足,更有賴于那些被稱為“文化”的精神產品有效精準供給。

作為一年里最盛大的節日,春節薈萃了最具民族特色、地方特點的文化活動。無論是城市抑或鄉村,只要天氣晴好,但凡有一片能容納下幾百上千人的空地,就會有演戲劇、猜燈謎、跳排舞、拔河、舞獅等文體活動,吸引聞訊而來的觀眾欣賞喝彩,他們中有些各擅勝場且興致頗高的人,便直接參與其中,成了為大伙增添節日樂趣的表演者。“獨樂樂不如眾樂樂”,節日的喜樂氛圍因這些自告奮勇者而濃厚了許多。

春節期間的文化活動,大多是各級政府部門事前精心組織安排的,“送戲下鄉”“送電影下鄉”“送文化下鄉”……這是臺州創成國家公共文化服務體系示范區,在節日里踐行“文化惠民”的具體體現。還有一些文體活動,由當地民眾自發舉辦,更加吸引眼球、集聚人氣,譬如各地村民自編自演的“村晚”,今年特別火爆,接地氣,合口味,一方面展示了鄉村振興的成果,另一方面釋放了農民群眾的創造力。值得一提的是,逢年過節,鄉村通常比城市顯得更熱鬧、喜氣,很大程度上就因了鄉村文化“盛宴”琳瑯滿目、引人入勝之故。

新時代美麗臺州,有一個很重要的衡量標準,就是文明風尚心靈美,需要實施社會文明提升行動,來實現這一目標。這其中,發揮積極、健康、向上的文化力量,熏陶、涵養人的文明素質,是一條綿綿為力、久久為功的根本途徑。以文化人,以文育人,通過開展頻密的群眾性文化活動,弘揚傳統文化優秀因子與彰顯現代文化積極元素,必將使得更多社會成員接受文化力量的潛移默化,逐漸改善生活方式——特別是摒除諸如“亂扔垃圾、亂吐痰、不排隊、大聲喧嘩”等公共生活陋習,自覺加入到“文明有禮臺州人”的行列。

臨海:非遺“趕集”賀新春

2月7日上午9點半,在臨海靈湖賞玩的市民與游客,不約而同地加快腳步,朝南畔走去。

走過邀月橋,從文津別院行至得月園,悠揚悅耳的絲竹聲已迎面傳來。這個頗具江南傳統園林風格的四合院,披上了節日的盛裝,走廊張燈結彩,到處是紅彤彤的大燈籠、中國結。臨海市“非遺趕大集”展示展演活動,在此拉開帷幕。

首先登臺的是臨海詞調傳習所的演員們。綿綿細雨打濕了道地,也擋不住觀眾的熱情。人們探著腦袋望向戲臺,時不時掏出手機拍攝、錄制。婉轉纏綿的《府城絲竹》演奏完畢,臨海詞調《大慶壽》《貂蟬拜月》,臨海民謠《賣散碎》,臨海道情《小方卿》以及《府城謎語》等,悉數亮相。

“從四五年前開始,每逢春節、元宵,我們一家都到紫陽街或靈湖看非遺表演。聽道情、詞調,是我們一家子過年的‘保留節目’。”臨海市民項朝永樂呵呵地告訴記者,與他同行的還有老伴、女兒和女婿。

在非遺展演區的一旁,還有年味濃濃的百工技藝區和府城小吃區。在百工技藝區,藝人們熟練地展示著各項傳統手工技藝,臨海剪紙、永利木桿秤、麥稈扇、嶺根草編、打草鞋、臨海木版年畫、江南結藝、江南手工膏制作等,琳瑯滿目。而在府城小吃區,孩子們聚在攤位前,伸手要一串麥芽糖或蛋清羊尾,好不熱鬧。

當天上午,壓軸登場的是首批國家級非物質文化遺產項目——臨海黃沙獅子。省非遺傳承人、黃沙獅子傳習所負責人王建告訴記者,參演的30多名演員中,最年長的55歲,最年幼的是12歲的謝宏杰,他學習黃沙獅子已有兩年,曾跟隨團隊去上海、河南等地表演,已是一名頗有舞臺經驗的“老演員”。這個集武術與舞蹈于一體的節目,既威武有力、扣人心弦,又包含祈求吉祥、消災降福的美好寓意。

臨海市文化和廣電旅游體育局文化科科長王問宇介紹:“‘非遺趕大集’活動,仿照傳統廟會的形式,展示臨海豐富多彩的非遺文化,讓市民過個熱鬧的文化年。”

溫嶺:圖書館里“讀書熱”

春節期間,記者來到溫嶺市圖書館,只見圖書館門口懸掛著“大型謎面”,近百個謎語種類涉及猜字謎、猜習俗、猜地名等,涵蓋科普、生活、成語、民俗等方面的知識,涉及面廣,趣味性強,引得市民駐足。

“把黏土揉成類似橄欖形狀,看,小豬的頭部就做好了!”在溫嶺市圖書館A幢二樓,圖書館工作人員鄭巧巧老師正演示制作福豬黏土,現場有20組家庭參與此次活動。小朋友們和家長都聚精會神地看著鄭老師的示范。

在現場,李先生一邊幫孩子打下手,時不時拿出手機記錄7歲女兒樂樂認真做手工的模樣。他告訴記者,平時上班忙,今年希望和女兒度過一個有意義的春節。“今年是豬年,和女兒做一只福豬,能參加一次這么有意義而且年味十足的活動,享受家人齊聚的時光,真的太好了。”

對書迷來說,春節期間也是看書的黃金時間,不少人選擇到圖書館“充電”。

記者還走訪了溫嶺市區的多家自助圖書分館。在青少年宮自助圖書館內,家長王女士正為孩子閱讀繪本故事。她認為,與其放寒假宅在家里,不如帶孩子一起來圖書館,陪孩子一起看書,參加青少年宮的活動。

近年,溫嶺市不斷完善文化設施,計劃每年增加兩家自助圖書館,實現16個鎮(街道)圖書分館全覆蓋。

新春來臨,溫嶺市又新增一個漂亮的圖書分館。2月7日上午,記者來到位于溫嶺市橫湖中路的房管處社科分館,該館于春節期間提前試運行。250平方米的場館內,窗明幾凈,清雅寧靜,3.6萬冊社科類圖書已經整理上架,30多個閱讀位分布在多個閱讀區塊,同時安置了閱讀燈,自助借還機等設施。

溫嶺市圖書館館長楊仲芝介紹,自開展創建國家公共文化服務體系示范區工作以來,圖書館本館接待讀者的人次逐年增長。為滿足廣大讀者的需求,該館自去年以來,對館內的功能區塊進行重新調整。該館春節不打烊,并以新春時令為線索,策劃了新春文化馬拉松系列活動。

黃巖:公益評書樂村民

“能在家門口聽評書、猜燈謎、看春節風俗畫,我們覺得好開心。”黃巖區高橋街道高橋頭村村民胡冬春說。

大年初三上午9點,高橋頭村文化禮堂,村民圍繞“文化喜相伴,歡樂過大年”這個主題,舉行迎新春系列文化活動。胡冬春左手牽著孫子,右手拉著孫女,臉上洋溢著幸福的笑容。她們先在一樓展廳內,猜燈謎、觀賞春節風俗展板;然后上二樓,去參加公益評書活動。

“你看,崇德會館黑壓壓一片,坐滿聽書的人。胡從德就要出場了,大家快進去聽,精彩得很!”高橋街道文化站站長胡桂彩說。

順著她手指的方向,只見“黃巖評書”傳承人胡從德已經站在講臺上了。“關心電話要不斷,經常回家看一看。打開心結多溝通,做個新孝好后代…… ”胡從德講的內容,深深吸引了臺下的觀眾。

“我喜歡用通俗易懂的話,講給老百姓聽,并引導他們在生活中講文明、樹新風。上午在崇德會館,是今年我開展評書活動的第一站。接下來,我將在街道的7個文化禮堂開展評書巡回表演活動。”胡從德說。

多年來,胡從德說評書沒有固定的場所,為了節約資源,不搞重復建設,高橋頭村便把祖輩留下的祠堂改建為文化禮堂,取名“崇德會館”。會館能容納60多人,建成后,幫胡從德解決了后顧之憂。胡從德的評書生涯要追溯到上世紀七十年代。1975年的一天晚上, 村里的曬谷場上在放電影,掛起幕布后,放映機卻出現故障。有人提議他上去撐個場子,于是他硬著頭皮上臺。從此,走上了評書的道路。即便2005年被查出胃癌,也始終沒有放棄他心愛的評書。

特別是近年來,胡從德充分發揮民間藝人的特長,將廣大群眾在衣、食、住、行以及文化、醫療衛生等方面發生的變化,編成了“順口溜”,并以評書、 白搭等形式,在各村宣講,將身邊的正能量,傳遞給更多人。

2月7日,游客在七彩小島——小箬村游玩。春節假期,每天前往溫嶺石塘度假休閑游玩的市民達到上萬人次。近年來,石塘鎮大力發展旅游,金沙灘、綠道、民宿、七彩小島等,成為度假好去處。

2月7日,路橋區金清鎮人民路梧桐樹上一串串紅燈籠,給節日增添了喜慶氣氛。 通訊員沈旭煜攝

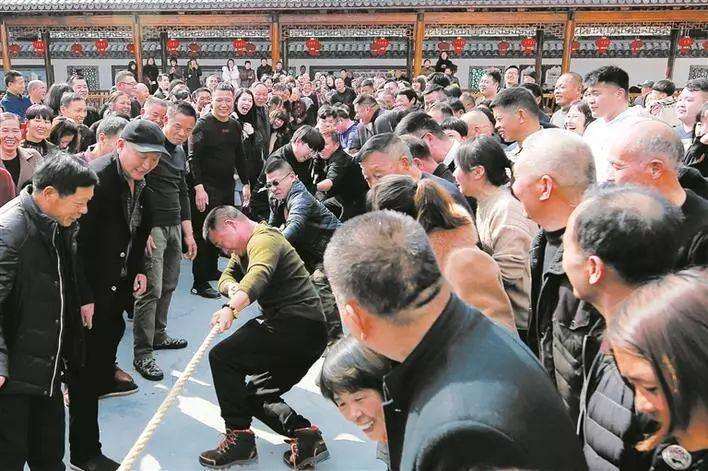

“加油!加油!使勁!使勁……”2月5日,大年初一下午,黃巖區院橋鎮蘇樓村文化禮堂內傳來陣陣吶喊聲、歡呼聲,一場村民迎新春趣味運動會正火熱進行。圖為拔河比賽。

看臺州新聞,關注浙江在線臺州頻道微信

凡注有 "浙江在線臺州頻道" 或電頭為 "浙江在線臺州頻道" 的稿件,均為 浙江在線臺州頻道獨家 版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為 "浙江在線臺州頻道" ,并保留 "浙江在線臺州頻道" 的電頭。投稿郵箱:1056292011@qq.com