íííí▓╗ż├ă░Ň┘Ú_Á─╚ź╩đ╣ĄśI(yĘĘ)░l(fĘí)Ň╣┤ˇĽ■(huĘČ)úČÎîŻĚŻşů^(qĘ▒)║úÚTŻÍÁ└ŻŤ(jĘęng)Ł˙(jĘČ)░l(fĘí)Ň╣Ůk͸╚╬ŕÉďĂÁ┬║▄╩ă┼dŐ^íú▀@╬╗ď┌╣ĄśI(yĘĘ)ŻŤ(jĘęng)Ł˙(jĘČ)Ĺ(zhĘĄn)żÇŐ^Ĺ(zhĘĄn)ÂÓ─ŕÁ─└¤▒°Ňfú║“┤ˇĽ■(huĘČ)╠ß│÷úČϬ‘łď(jiĘín)ÂĘ░l(fĘí)Ň╣đ┼đ─úČ├¸┤_─┐ś╦(biĘío)╚╬äŇ(wĘ┤)úČĆŐ(qiĘóng)╗»äô(chuĘĄng)đ┬˛î(qĘ▒)äË(dĘ░ng)úČ═Ă▀M(jĘČn)ŮD(zhuĘún)đ═╔ř╝ë(jʬ)’íú▀@×Ú╬Ďéâ?cĘĘ)┌╗¨îËĆ─╩┬Ż?jĘęng)Ł˙(jĘČ)╣ĄÎ¸Á─Ş╔▓┐ÍŞ├¸┴╦ĚŻ¤˛íú”

ííííŻ˝─ŕĎďüÝúČ╩▄▓╗║¤Ď¬ăˇÁ─ßt(yĘę)╗»ĂˇśI(yĘĘ)ŕP(guĘín)═úÁ╚ϲ╦ěË░ÝĹúČ║úÚTŻÍÁ└GDPôp╩ž╝s10â|ď¬úČÁź«ö(dĘíng)?shĘ┤)ě═Ę▀^“˛v╗\ôQ║├°B”úČď┌Ň{(diĘĄo)ŻY(jiĘŽ)śő(gĘ░u)ÍđîŹ(shʬ)ČF(xiĘĄn)╣ĄśI(yĘĘ)ŻŤ(jĘęng)Ł˙(jĘČ)ĚÇ(wĘžn)▓ŻŻí┐Á░l(fĘí)Ň╣íú1-7ď┬úČŻÍÁ└ĎÄ(guĘę)─ú╔¤╣ĄśI(yĘĘ)┐é«a(chĘún)ÍÁ29.03â|ď¬úČ═Č▒╚ď÷ÚL(zhĘúng)9.4%ú╗│÷┐┌äô(chuĘĄng)ůR9.85â|ď¬ú╗═ŕ│╔╣ĄśI(yĘĘ)đď═Â┘Y5.1â|ď¬úȤŮţ~╔¤╚ř«a(chĘún)áI(yʬng)╩Ň▀_(dĘó)100.4â|ď¬íúĎÄ(guĘę)─ú╔¤╣ĄśI(yĘĘ)áśI(yĘĘ)Ă▀┤ˇ╝Ü(xĘČ)ĚÍđđśI(yĘĘ)Íđ│řŻ╗═Ę▀\(yĘ┤n)ŢöďO(shĘĘ)éńđđśI(yĘĘ)═Ôż¨Ëđ▓╗═Č̨Â╚╔¤╔říú

íííí“╬ĎéâϬłď(jiĘín)│Í┐ĂîW(xuĘŽ)░l(fĘí)Ň╣úČ╝Ë┐ýŮD(zhuĘún)đ═╔ř╝ë(jʬ)úČË┬Ë┌Ŭ(yĘęng)îŽ(duĘČ)╠˘Ĺ(zhĘĄn)úČď÷ĆŐ(qiĘóng)░l(fĘí)Ň╣đ┼đ─úČË┬«ö(dĘíng)‘╩Î╔ĂÍ«ů^(qĘ▒)’┼┼ţ^▒°íú”║úÚTŻÍÁ└Řh╣Ą╬»Ľ°ËŤ╠ŇÍă▒■Ňfíú

íííí┴Ž═Ăßt(yĘę)╗»ŮD(zhuĘún)đ═úČâ×(yĘşu)╗»ŻŤ(jĘęng)Ł˙(jĘČ)ŻY(jiĘŽ)śő(gĘ░u)

íííí9ď┬5╚Ҥ┬╬šúČŻĚŻşÄrţ^╣ĄśI(yĘĘ)ů^(qĘ▒)Ď╗ŚŁť\Ě█╔źÁ─ĆSĚ┐ă░úČ╣Ą╚╦éâ├ŽÍ°┤ţŻĘńôśő(gĘ░u)Ëŕ┼´íú▀@└´úČďş▒ż╩ă“ľ|´L(fĘąng)╗»╣Ą”Á─é}Äýíú

ííííď┌Ď╗▀ůÍŞô]Á─╩ăáśI(yĘĘ)ěô(fĘ┤)ěč(zĘŽ)╚╦——┼_(tĘói)ÍŢ├ű┬ô(liĘón)Ůr(nĘ«ng)Ş▒«a(chĘún)ĂĚËđ¤Ů╣ź╦żěô(fĘ┤)ěč(zĘŽ)╚╦└ţ╩└╔˙íú“ŮD(zhuĘún)đ═úČŇŠ▓╗╚ŢĎÎíú”▀@╬╗ď┌╗»╣ĄđđśI(yĘĘ)├■┼└ŁL┤˛┴╦25─ŕÁ─ŁhÎË╔ţËđŞđË|úČ“ßt(yĘę)╗»đđśI(yĘĘ)ŮD(zhuĘún)đ═╔ř╝ë(jʬ)úČ╬ĎéâĚeśOÝĹŬ(yĘęng)íúÁ├ŻoćT╣ĄĎ╗éÇ(gĘĘ)│÷┬ĚúČ╬Ďéâ┐┤║├┼_(tĘói)ÍŢŮr(nĘ«ng)śI(yĘĘ)íú”

íííí─┐ă░úČ“┼_(tĘói)ÍŢ├ű┬ô(liĘón)”ËđĎ╗╚fĂŻĚŻ├ÎÁ─└ńÄýúČ┐éÄý╚Ţ2╚fçŹúČŻĘđ┬ĆSĚ┐Ľr(shʬ)╣Ô┤˛śÂż═╗Ę┴╦250╚fď¬íúé}âŽ(chĘ│)íó«a(chĘún)ĂĚ╔ţ╝Ë╣ĄúČ┼˙░l(fĘí)……└ţ╩└╔˙ť╩(zhĘ│n)éńď┌đ┬Á─ţI(lĘźng)˲└´┤ˇŞ╔Ď╗ł÷(chĘúng)íú“ϬŞ╔úČż═Ϭ┼Č┴ŽŞ╔Á├Îţ║├íú”

íííí├ŠîŽ(duĘČ)ŮD(zhuĘún)đ═╔ř╝ë(jʬ)Á─ϬăˇúČ└ţ╩└╔˙▀xô˝ŮD(zhuĘún)đđú╗°ľ|Ş█╣Ą┘Q(mĘĄo)╝»łF(tuĘón)Ëđ¤Ů╣ź╦ż▀xô˝Á─╩ă╝╝đg(shĘ┤)║═╣▄└Ý╔ř╝ë(jʬ)Á─Á└┬Ěíúď┌ľ|Ş█╣Ą┘Q(mĘĄo)╦¨î┘Á─Ň˝Ş█╗»╣ĄĆSúČ╝»łF(tuĘón)Ş▒┐éŚţ╦╝đl(wĘĘi)ŻÚŻBúČ╝»łF(tuĘón)ď┌╣▄└Ý║═╝╝đg(shĘ┤)Ş─Ş´╔¤¤┬╣ŽĚ˛íú300ÂÓ╠ľ(hĘĄo)╚╦Á─└¤▄çÚgúČÁŻđ┬ĆSů^(qĘ▒)║ˇúČÍ╗đŔ47╚╦íúď┌đ┬ĆSů^(qĘ▒)ĎĐ═«a(chĘún)Á─ĆSĚ┐└´úČ┤ˇÁŻŇűéÇ(gĘĘ)╔˙«a(chĘún)żÇúČđíÁŻĆU┴¤╗ě╩ŇúČÂ╝¬Ü(dĘ▓)ż▀Ż│đ─íú“╬ĎéâËő(jĘČ)äŁď┌┴Ý═Ô300«ÇÁ─ÁěëK╔¤ŻĘĎ╗╠ÎÎďäË(dĘ░ng)╗»íó╣▄Á└╗»íó├▄ĚÔ╗»│╠Â╚ŞŘŞ▀Á─╔˙«a(chĘún)żÇíúŮD(zhuĘún)đ═úČ▀tŮD(zhuĘún)▓╗╚šďšŮD(zhuĘún)íú”

ííííßt(yĘę)╗»đđśI(yĘĘ)úČ╩ă║úÚTŻÍÁ└Á─ͨ͞đď«a(chĘún)śI(yĘĘ)íúŻ˝─ŕă░7ď┬úČ«ö(dĘíng)?shĘ┤)ěßt(yĘę)╗»ĂˇśI(yĘĘ)ď┌ßt(yĘę)╗»ŮD(zhuĘún)đ═▓┐ĚÍÝŚ(xiĘĄng)─┐═╦│÷Á─ă░╠ߤ┬úČ╚ď╚╗îŹ(shʬ)ČF(xiĘĄn)«a(chĘún)ÍÁ16.21â|ď¬úČ═Č▒╚ď÷2.4%úČ«a(chĘún)ÍÁŇ╝ĎÄ(guĘę)╔¤ĂˇśI(yĘĘ)Á─55.8%íú

ííííÎď╩đíóů^(qĘ▒)â╔╝ë(jʬ)╠ß│÷ßt(yĘę)╗»đđśI(yĘĘ)ŮD(zhuĘún)đ═╔ř╝ë(jʬ)Ϭăˇ║ˇúČ▓╗Ěű║¤ŮD(zhuĘún)đ═╔ř╝ë(jʬ)ϬăˇÁ─ÝŚ(xiĘĄng)─┐úČĎ╗┬╔═╦│÷íúŻÍÁ└ËđĎ╗╝Ď╔˙«a(chĘún)ßt(yĘę)╦ÄÍđÚgˇwÁ─╗»╣ĄĂˇśI(yĘĘ)úČ╚ą─ŕ╔¤└UÂÉ╩Ňâ╔ăžÂÓ╚fď¬úČÁźĎ˛╔˙«a(chĘún)Á─ÝŚ(xiĘĄng)─┐▓╗Ěű║¤ŮD(zhuĘún)đ═╔ř╝ë(jʬ)ĎÄ(guĘę)ÂĘ▒╗╚źżÇŕP(guĘín)═úíúţÉ╦ĂăÚŤrúČ▀ÇËđ▓╗╔┘íú

ííííëĐ╩┐öÓ═ˇúČđŔϬË┬ÜÔ║═ŤQđ─íú╚šŻ˝úČ║úÚTŻÍÁ└Á─ßt(yĘę)╗»ĂˇśI(yĘĘ)ď┌╣ĄśI(yĘĘ)ŻŤ(jĘęng)Ł˙(jĘČ)ÍđÁ─Ň╝▒╚úČĆ─ďşüÝ80%ÂÓúȤ┬ŻÁÁŻ╚šŻ˝55%ΡËĎíú▓╗Ěű║¤şh(huĘón)▒úĎÄ(guĘę)ÂĘßt(yĘę)╗»ĂˇśI(yĘĘ)Á─ŕP(guĘín)═úúČôQüÝÁ─╩ă«ö(dĘíng)?shĘ┤)ěŇűéÇ(gĘĘ)ŻŤ(jĘęng)Ł˙(jĘČ)ŻY(jiĘŽ)śő(gĘ░u)Á─▀M(jĘČn)Ď╗▓Żâ×(yĘşu)╗»íú

íííí“ŮD(zhuĘún)đ═╔ř╝ë(jʬ)úČ‘˛v╗\ôQ°B’úČ▓╗╩ă║░║░┐┌╠ľ(hĘĄo)úČ╩ăϬîŹ(shʬ)îŹ(shʬ)ď┌ď┌Á─đđäË(dĘ░ng)íú”╠ŇÍă▒■ŇfúČŕP(guĘín)═úĎ╗┼˙▓╗Ěű║¤ŮD(zhuĘún)đ═╔ř╝ë(jʬ)ϬăˇÁ─ÝŚ(xiĘĄng)─┐úČĆ─ÚL(zhĘúng)▀h(yuĘún)┐┤úČîŽ(duĘČ)ŻÍÁ└░l(fĘí)Ň╣Ëđ└űíú

íííí

┼_(tĘói)ÍŢţlÁ└

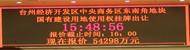

┼_(tĘói)ÍŢţlÁ└ ╔¤║úäé╠ęÍ├śI(yĘĘ)54138╚fשׁé(jĘČng)Á├┼_(tĘói)ÍŢŻŤ(jĘęng)Ł˙(jĘČ)Ú_░l(fĘí)ů^(qĘ▒)Ď╗ÁěëK

╔¤║úäé╠ęÍ├śI(yĘĘ)54138╚fשׁé(jĘČng)Á├┼_(tĘói)ÍŢŻŤ(jĘęng)Ł˙(jĘČ)Ú_░l(fĘí)ů^(qĘ▒)Ď╗ÁěëK

┬Ěś˛└¤╠źĂ┼Îďäô(chuĘĄng)í░├űđí│ďí▒úČ║▄ÂÓ╚╦│ď┴╦ÄÎ╩«─ŕĎ▓▓╗─üúí

┬Ěś˛└¤╠źĂ┼Îďäô(chuĘĄng)í░├űđí│ďí▒úČ║▄ÂÓ╚╦│ď┴╦ÄÎ╩«─ŕĎ▓▓╗─üúí ޸│»┤˙Á─Ń~šR╩ă╩▓├┤śËÁ─ú┐ďŻÁě╣┼Ń~šRżźĂĚŇ╣Äž─ŃţI(lĘźng)┬ď

޸│»┤˙Á─Ń~šR╩ă╩▓├┤śËÁ─ú┐ďŻÁě╣┼Ń~šRżźĂĚŇ╣Äž─ŃţI(lĘźng)┬ď