冬日的暖陽輕柔地撫摸著大地,空氣中多了一種閑適和甘冽的味道。

在三門縣城通往亭旁鎮楊家村的一處鐵路高架橋側,三門亭旁楊家祭冬入選世界非遺名錄的紅底白字宣傳標語嶄新而醒目。三門祭冬作為臺州世界非物質文化遺產零的突破,確實讓當地人為之自豪。

楊氏家廟是三門祭冬的主場地,位于亭旁集鎮所在地楊家村。12月5日上午,在三門祭冬代表性傳承人楊興亞的帶領下,記者慕名穿街過巷一探究竟。一路上,商販沿街設攤,車來人往,絡繹不絕。弄堂里,三三兩兩的村民坐在自家門前,一名婦女一邊飛快地編織著草帽一邊跟行人打招呼,不遠處,幾條小狗慵懶地躺在地上小憩。

農家的冬日,或許就是這般恬靜,歲月總是波瀾不驚地流逝,如今,卻意外地因一場民俗活動而讓人矚目于此。

祭冬,是這里流傳了700多年的文化盛宴,用當地人的話說,二十四節氣始于冬至,祭冬所要傳達的是迎接新年、慶賀豐收、感恩盡孝的含義。

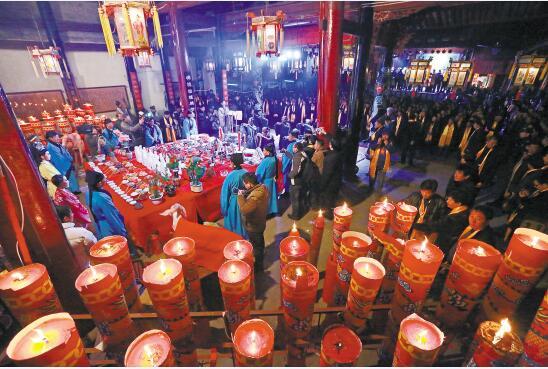

祭冬淵源 《漢書》云:“冬至陽氣起,君道長,故賀……”古人認為自冬至開始,天地陽氣開始興作漸強,代表下一個循環開始。冬至是大吉之日,也稱“小年”,有團圓之意。 三門祭冬以亭旁鎮楊家村祭冬規模最大、程式最完整、傳承最完好。同時,三門祭冬又是以楊家村祭冬活動為藍本申報非遺項目的。2014年12月,三門祭冬被列入國家非物質文化遺產代表性項目名錄。2016年11月30日,包括三門祭冬等在內的“二十四節氣”,被列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。 冬至與清明一樣是“活節”,沒有固定于特定一日,一般在公歷的12月21日或22日。今年的冬至日是12月21日,再過10多天就到了,對于一年四季或忙于農事、或外出務工的亭旁楊家村人來說,他們無論如何要抽出冬至日前后的幾天時間,為祭冬的事情忙碌。 亭旁楊氏家廟創建于明洪武初年。《禮記》載:大夫三廟,士二廟。楊氏乃帝王之裔,故稱宗祠為家廟。建成后,楊氏子孫就把冬至祭祖作為尊祖敬宗的頭等大事,逐漸形成一套隆重的儀式。清雍正年間,楊氏族人重建家廟,1986年再度擴建。今年,為了慶祝三門祭冬入世遺,目前正加緊修繕中。 三門祭冬由祭天、拜祖、祝壽、老人宴等儀式及與之伴生的民俗文化、飲食文化組成。為了冬至這一天的活動,楊氏族人每年都會提前半個月開始張羅。甄選祭冬儀式祭者是首要,且有一套嚴格的禮俗制度。主祭一人,陪祭四人,讀祝一人,喝禮一人,以及執事、童男童女若干人。準備的祭品也很講究,擺在最前面的是五祀,接著是大盤、小碟、大碗,最后是酒、湯等。擺盤里有十葷十素、各種糕點、水果糖果、雞蛋干果等,極盡豐盛,展示的是一年的好收成。 楊家村婦女主任楊蓮春是土生土長并嫁在楊家的當地人,10歲起就跟著父親參加祭冬儀式,近年來,一直參與祭品的制作和擺放。 “早年,我們都要用糯米粉做八仙過海、十二生肖和姜太公釣魚等人和物的塑像,因為糯米粉要趁熱做,所以參與制作的人手也多,現在一般都用蠟像,不用那么趕。”楊蓮春說,祭品的制作和擺放是一項傳統,也是一門藝術,其文化內涵已經延伸到祭祀活動之外。 儀式隆重 春播、夏種、秋收、冬藏。忙碌了一年的人們,要利用冬閑的季節好好準備,在冬至日,表達豐收的喜歡和對天地祖輩的感恩。 冬至前一天,參加儀式的村民一大早便要前往大龍嶺的高山龍潭,舉行取水儀式。只有符合要求的人才有資格代表村民取水。樂喧喧、旗烈烈,大龍嶺離楊氏家廟約1個多小時的腳程,來回要用去3個小時左右,這段取水的路也是展示虔誠之路,因此,不能借助任何交通工具。 取水前還有一個祭拜的儀式,表示對自然稟賦的感恩、對天賜圣水的感謝。取來的龍潭水一般都會裝在一個青花瓷壇里,送回楊氏家廟,以備翌日祭祀者凈手、灑水之用。為什么要取龍潭水?對此,擔當過主祭的楊家村黨委書記楊成來說,龍潭水為長流水,寓意為族氏源遠流長、子孫綿延不斷。 冬至當天,三門縣內外20多個村的楊姓族人會陸續從四面八方趕來祭冬,其中,遠的來自溫州蒼南、寧波象山,近的來自三門海游善岙楊、橫渡長林、健跳貓頭洋、海潤長灣等地。他們都是近百年來從亭旁楊家遷徙出去的,他們來的時候一般也會帶一些祭禮。 由于今年要舉行盛大的儀式,目前楊氏家廟正在加班加點地修繕。據村民介紹,往年這個時候,家廟里一般都已經灑掃妥當,并提前營造氛圍,掛上彩旗、燈籠,貼上新對聯,今年等施工結束后,他們會加緊布置。 而一般冬至日凌晨3點開始,楊家村街巷中就會傳出陣陣鑼聲。“敲鑼是為了提醒大家儀式即將開始。”楊成來說,祭祀開始前,參加的人都會沐浴更衣,以示對天地祖先的尊重,而主祭和陪祭等會更換清一色的唐裝,并按照規則各就各位。這幾年都是楊興亞負責讀祝文,今年73歲的楊成來(同名)負責喝禮。 祭天和拜祖是兩個分量較重的儀式,祭天主要由主祭朝東、南、西、北對天叩拜,然后三拜九叩,讀祝感恩。拜祖時,族人起立,鳴炮奏樂。主祭者等三拜九叩,三獻,讀祝。禮畢,族人按次序拜祖。之后就是邀請戲班至中堂像前拜請三獻讀祝,禮畢,由主祭者接過蟠桃獻于祖像前,開演祝壽戲。 午時,舉行老人宴,60歲以上的楊家村老人集中在家廟品嘗冬至圓等,80歲以上的老人每人還可以額外得到2.5公斤豬肉。然后戲班子在家廟連演五天五夜的大戲,整個祭冬才宣告完畢。 非遺傳承 在臺州,不少地方都有冬至祭祖傳統,但一般只是在冬至日當天燒幾道菜,做冬至圓,擺上供桌,斟酒,上香,拜祭祖先。三門人說“冬至大如年”,在各鄉鎮聚族而居的村落之中,保存著在冬至節舉行隆重而莊嚴的拜冬祭祖民俗活動。三門祭冬就是因此而流傳下來的一整套復雜、莊嚴的儀式,體現的是三門人對大自然的敬畏以及對家族關系的重視。 據三門縣文廣新局黨組成員錢法明介紹,目前三門有亭旁楊家村、海游街道上葉村與健跳鎮小蒲村等6個村的姓氏保存著較完整的祭冬儀式,且每年都要舉行祭冬活動,而有的同姓村則每年輪流舉行祭冬活動,規模不一。 亭旁鎮楊家村作為三門祭冬申遺的代表性村落,因此也成了各村學習的對象。海游街道懸渚村,因歷史原因,祭冬傳統曾間斷了70多年。近年,因開展農村文化禮堂建設,該村又把祭冬傳統重新傳承下來。為此,他們曾多次到楊家村取經。 楊亞興參與三門祭冬活動已經有三四十年時間。雖然已87歲高齡,但聲音洪亮、口齒清晰,寫得一手好字。他家中珍藏著一個檔案袋,里面有關于三門祭冬的資料,有申請非遺的文本,有被確定為傳承人的證書,還有一張張折疊得方方正正的手寫祝文。 “因為識字,并且也喜歡這個民俗活動,所以每年都受邀參加。只要我還有力氣,只要他們不嫌棄我,我還是會繼續參加下去。”楊亞興說,三門祭冬是一項族人儀式,也是他個人的一種文化儀式,他十分珍惜這個機會。 目前,楊家村參與祭冬儀式的人員少則五六十歲,長則八九十歲。祭冬儀式大多是口口相傳,缺少系統的理論支撐。因此,在申報非遺的同時,三門祭冬也首次被以文字形式加以保留。楊家村也有意識地培養了一名祝文接班人,他與楊亞興一起成為非遺傳承人。 作為三門申遺的全程參與者,三門非遺中心原主任鄭揚錚曾撰寫論文《以〈三門祭冬〉看優秀家風建設的價值》,認為三門祭冬含金量比較高,正好彌補了中國二十四節氣非遺的一個空白。因此,三門祭冬第一次申報國遺就成功了,11月30日又被列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。“三門祭冬既是冬至期間重要的傳統節日,又是傳統家風在當代的延續,應當能在優秀家風建設中歷久彌新,成為詮釋優秀家風的典范。”鄭揚錚說。 據錢法明介紹,12月5日,省文化廳決定將今年的省民俗活動年會放在三門召開,并將觀摩三門祭冬活動作為一項重要內容。這將助推三門祭冬在全省范圍內產生更大、更深遠的影響。

原標題: 探秘三門祭冬 一場流傳了700年的文化盛宴

看臺州新聞,關注浙江在線臺州頻道微信

凡注有"浙江在線臺州頻道"或電頭為"浙江在線臺州頻道"的稿件,均為浙江在線臺州頻道獨家版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為"浙江在線臺州頻道",并保留"浙江在線臺州頻道"的電頭。投稿郵箱:1056292011@qq.com

臺州頻道

臺州頻道