9月4日至5日,二十國集團(G20)領導人第十一次峰會在中國杭州舉行。峰會上,承載著中國文化和民族韻味的絲綢元素向世界來賓彰顯出絲綢之府的國際魅力。其中,中國絲綢博物館的G20貴賓接待室里正中間,一張紅紅火火的桑椹屏風透著濃烈中國風,典雅柔美,讓人眼前一亮。

這張屏風出自首屆中國刺繡藝術大師、臺繡第三代傳承人,浙江臺繡服飾有限公司董事長兼設計總監林霞之手,是這間會客室中唯一一件刺繡裝飾。

觀其色,紅是正紅,明艷熱情如旭日東升。看其形,以葉為基,以桑為韻,200多個桑椹由上而下疏密有致地排布在屏風上,上端密密攢攢,往下愈見疏散,仿佛看見了春日里熟得透紅的桑果,沉甸甸地綴在枝頭。

細細觀之,鏤空處如蠶食桑葉,果不離葉,葉中有果,最令人驚嘆的是,光線照過,投射在地上的陰影狀若桑蠶吐絲結繭,等待破蛹成碟,生命繁衍的奧秘竟全都包含在靜態的圖案中,一針一線蘊四時奧妙,融自然之道,桑蠶絲綢的靈韻撲面而來。

中國有服章之美,謂之華;有禮儀之大,故稱夏。我國在新石器時代便已經有成熟的紡織技術,絲綢之路的開辟,將絲綢推向了世界,對世界文明的發展作出了不可磨滅的貢獻。

杭州與絲綢緣分匪淺,早在宋朝,“蘇杭絲綢”便行銷海外。G20峰會上從各國元首邀請函到菜單、節目單,都是絲綢,其中也有臺繡的一席之地。

桑果寓意著蠶絲文化,又曾是皇帝御用貢品,在會議室中放置桑椹屏風,既顯大氣,又可向外國友人展現中華傳統文化藝術魅力。

林霞在屏風刺繡中采用了打籽繡、網絡繡、經絡繡、大針洞、鏤空等6種針法,其中網絡繡、經絡繡、大針洞是她獨創的技法。

臺繡是現今全國28個繡種中的一種,百余年間,幾經興衰。林霞站在陳克等老一輩藝術家的肩膀上,用30多年繡出了臺繡鳳凰涅槃、創作升華的華章。如今的臺繡逐漸成為地域特色鮮明的文化品牌,斬獲國內外大獎無數。

1998年,她開始創立“臺繡”品牌,以臺繡第三代傳承人的責任,投資開辦臺繡藝術館,成立臺州刺繡研究所。2014年,她的代表作之一《萬物靈》驚艷第四屆中國·浙江工藝美術精品博覽會,榮獲特等獎。一路走來,林霞的創意和前衛新穎的理念被越來越多的人認可。

絲綢之路從遠古光芒中艱難走來,使命不斷嬗變,不斷被時代賦予新的意義。林霞在傳統手工藝基礎上融入現代審美,她的刺繡工藝語言極富時代性,與絲綢之路的時代特征不謀而合。于是中國絲綢博物館選擇林霞來創作這張屏風。

“今年3月份接到中國絲綢博物館委托,要做一張桑椹為主題的屏風,用于G20期間會客,當時的心情既激動又緊張。”林霞說,“激動的是臺州的刺繡作品會呈現在G20這么多國家元首面前,為更多人知曉,緊張的是時間非常緊迫,8月初就要上交。”

設計和前期準備工作林霞足足花了一個月。“很多非遺都瀕臨消失,臺繡也是傳統手工藝。我一直在思考,怎樣將傳統手藝的靈魂、內涵、故事、情懷和現代審美完美融合,讓它更符合現代人的審美,從而走進人們的生活。”

“我查了很多桑椹的圖片資料。整張屏風大背景是桑葉,桑葉隱藏著蠶的生命體,寓意著絲綢之路。桑果和枝葉沒有清晰地分離開,這象征著桑和蠶的關系密不可分。如果看影子,桑果就呈現出來蠶蛹的效果,蠶食葉肉,樹影斑駁。最上面采用浮雕的技法,桑椹很飽滿,水靈靈的感覺,慢慢地變薄,有好幾層肌理效果。上密下疏還有一個好處,屏風的下半部分可能會被擋掉,這樣處理看上去整體完整不會殘缺。”

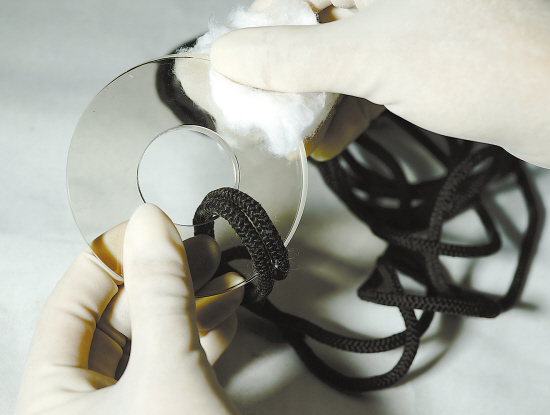

制作屏風的布和線都是找工廠專門定制的。在布料的選擇上,林霞深思熟慮后選用了真絲綃,顏色飽和度好又通透。布料的色澤要和線一致,光是為了挑選合適布料,就染了3批布,總長150米,寬0.8米。

這幅作品若是一個人獨立完成,要繡上300多天。只有短短三個月,林霞的團隊爭分奪秒,不斷地調整,終于趕在7月底完工,屏風于8月4日運回杭州存于中國絲綢博物館,筆者有幸在屏風被送走前一睹風采。

目前,這幅作品已被中國絲綢博物館永久收藏。

林霞,一個用刺繡書寫生命的詩人,以現代審美的筆墨,繪就傳統服飾文化的華章。她的藝術探索與創作之路依然在繼續。

臺州頻道

臺州頻道