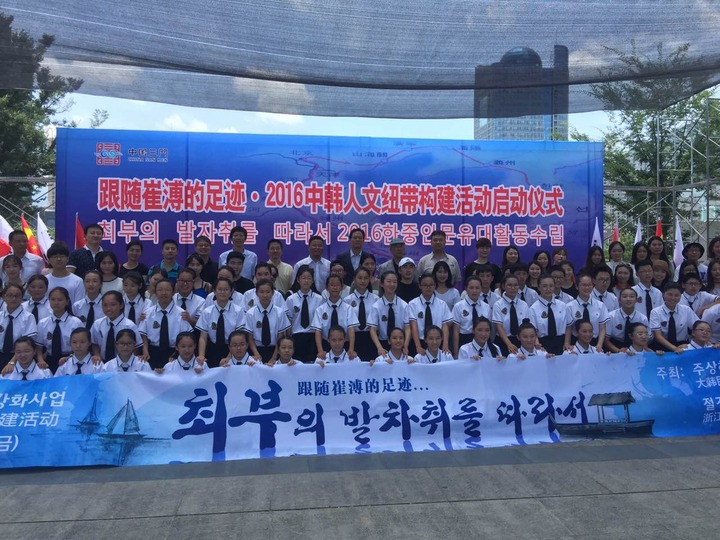

浙江新聞客戶端7月13日訊(見習記者 趙靜 羅亞妮 實習生 王琦) 7月13日上午11時,由浙江省外僑辦、韓國駐滬總領事館聯(lián)合主辦,臺州市外僑辦協(xié)辦,臨海市人民政府、三門縣人民政府承辦的“跟隨崔溥的足跡.2016中韓人文紐帶構建活動”將在三門縣心湖公園如約啟動。

上午11點:在三門縣大湖塘心湖公園舉行啟動儀式。

1、縣委書記董服標講話

2、中韓學生民歌對唱

3、韓國駐上海副總領事講話并宣布活動開始

4、中韓學生放和平鴿

啟動儀式結束,乘坐大巴車前往健跳

11點30分:健跳大橋合影留念

12點30分:穿巖

13點10分:牛頭門季風亭,探尋崔溥漂海登陸點

14點45分,三門站活動結束,趕赴臨海

浙江新聞+

14世紀初,意大利人馬可·波羅以一部“游記”,引發(fā)了西方人的“東方熱”;一個多世紀后,朝鮮時代名儒崔溥,用漢文撰寫出一部《漂海錄》,詳盡記錄了他自己及侍從一行40余人從朝鮮半島濟州前海漂流至中國之后,又安全返回的整個歷程,成為海上絲綢之路東線最早、最全面介紹中國的一部外國專著,被稱為“東方的馬可·波羅游記”。后經(jīng)中韓雙方專家考證確認,這位與馬可·波羅齊名的傳奇人物,其漂海登陸足跡始于臺州三門牛頭門。

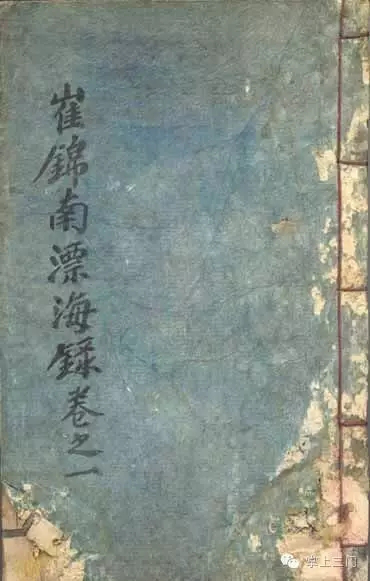

《漂海錄》流芳于世500年

三門與韓國友好交流歷史源遠流長。明弘治元年(1488)閏正月初,奉王命在濟州島執(zhí)行公務的朝鮮官員崔溥(1454—1504)接到喪父信息,乘船返家奔喪的途中遭遇風暴,與同船42人漂流14天至三門牛頭門,在三門村民幫助下登陸。崔溥等人經(jīng)驗明身份,沿京杭大運河被護送到北京,得到明孝宗皇帝的接見。崔溥在中國逗留4個半月,行程4000余公里,回國后用流暢的漢文、以日記體敘寫南北游歷《漂海錄》,為朝鮮國王提供“內參報告”。全書約5.4萬余字,涉及明朝弘治初年政治、軍事、經(jīng)濟、文化、交通以及市井風情等方面的情況。

高麗大學收藏的《漂海錄》(圖片來源:國立濟州博物館)

《漂海錄》被國內外學者公認為有關中國古代的最偉大的三大日記體著作之一,堪稱“摹寫中原之巨筆”。由于崔溥《漂海錄》集中反映了生與死、忠與孝、公與私、情與義、人格與國格等人生重大問題,引起歷代讀者思考與共鳴,自1769年起被譯成日、英、韓等多種文字流傳于世界各國。

北京大學葛振家教授曾評論:“立身行事無不依從儒家思想的崔溥,對中國歷史文化不僅飽學而且精通。這是馬可·波羅等人所難望其項背的。《漂海錄》征引經(jīng)籍典章,莫說《論語》《孟子》《周易》《孝經(jīng)》,乃至中國地理古籍《夏書·禹貢》,也十分通曉。”《漂海錄》述及許多不被史載的中國社會真實情況,正如季羨林先生所言:“這樣的書不但能幫助外國研究中國的學者了解中國,也能幫助中國人了解自己的過去。”與寫了《東方見聞錄》的意大利人馬可·波羅相比,崔溥因《漂海錄》更加出色地介紹明弘治初年中國,被稱為“東方馬可·波羅”。

崔溥登陸點始于三門

三門登陸點是崔溥一行43人生死的轉折點。據(jù)崔溥《漂海錄》記載:“我在海時,喉嘔血數(shù)匊,口無津三日。”同行“或細嚼干米,掬其溲溺以飲”來續(xù)命。崔溥登陸時,“浮海日多,饑渴困憊之極,危命僅一線耳”,“皮膚盡換、足爪脫落”。三門村民見危一路接力相救,“將米漿、茶、酒以饋,遍及軍人,任其所飲”。崔溥在蒲峰會見前來接送的千戶所許清時說:“饑渴萬死之余……是我得生之時也。”從此三門人民與韓國人民結下生死之交。

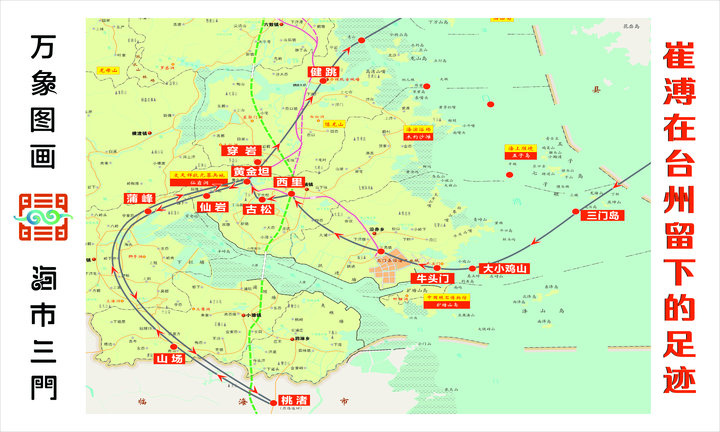

歷經(jīng)500年的滄海桑田,《漂海錄》所記敘的一些地名、崔溥的登陸點及線路曾引起中韓兩國研究人員關注考證。根據(jù)《漂海錄》中閏正月十六日至二十四日記載,崔溥登陸之初東“泊于牛頭外洋”、西經(jīng)仙巖,南遞“到桃渚所”、后北返經(jīng)仙巖“至健跳所”,研究人員對此線路多次實地踏勘,發(fā)現(xiàn)“西里堂”“仙巖”“蒲峰”“山場”等地名在三門至今仍“活著”;書中提到“曉,過穿巖里。里西有山,戴石壁屹立,穹隆有大竇洞,望如虹門”,至今仍然屹立在穿巖山上。崔溥在健跳受到盛大禮遇,書中所提到的明朝“丙午年登科張輔”,也在載于《臺州府志》和清光緒寧海縣志中的《送朝鮮崔校理序》一文里得到佐證。

《漂海錄》封面來源:百度百科

2003年12月26日,新華社發(fā)表三門縣外事辦調研新聞《東方“馬可·波羅”足跡始于浙江三門縣》,央視國際、香港《大公報》等數(shù)十家中外媒體轉載報道,引起中韓兩國各界的廣泛關注,先后有韓國駐滬原總領事樸相起、韓國地方政府國際化協(xié)會駐北京原首席代表金炯善、韓國社會科學院原理事長金俊燁、浙江大學金健人博導,以及韓國濟州韓中交流協(xié)會友好訪問團等專家學者考察、考證崔溥在三門的登陸點及線路。

2004年2月,韓國《漂海錄》研究者金炯均及《浙江日報》記者張學勤等,以《漂海錄》為導游圖,沿崔溥牛頭外洋漂流線路登陸。

2005年2月,《新民晚報》記者方毓強在牛頭門南山上發(fā)現(xiàn)形態(tài)逼真的牛頭巨石。

500年蓮花今盛開

崔溥的歸根地務安郡擁有韓國名勝古跡——回山白蓮池,傳說蓮子的生命力極強,500年前塵封的蓮子還能發(fā)芽、開花、結果;500年后的今天,崔溥漂海登陸獲救的故事就像蓮子一樣在中韓兩國人民中開花結果。

自中韓建交以來,臺州各級黨委政府十分重視挖掘崔溥漂海的故事,以《漂海錄》為媒介,積極開展同韓國的經(jīng)濟文化交流,臺州市于2000年9月與務安郡締結成為友好城市。作為崔溥漂海登陸點的所在地,三門縣多年來高度重視,縣委主要領導先后兩次帶隊,組織黨政代表團訪問韓國,拜訪崔溥故鄉(xiāng),得到務安郡及濟州市領導的熱忱歡迎和親切接待,并就友好城市交流、旅游、經(jīng)貿合作等項目進行會談,取得圓滿成功。三門縣海游中學同濟州中央學校簽訂友好交流協(xié)議書,兩所學校多次開展文化交流訪問活動。韓國學者、官員、領事館領事及崔溥后裔等先后多次來三門訪問。他們以《漂海錄》為導游圖,實地考察崔溥漂海登陸點及線路圖,加深了中韓兩國的友誼。正如韓國學者所說的:“500年前的崔溥不僅為后人留下了珍貴的歷史資料,也為我們中韓兩國播下了友誼的種子。”

《牛頭門沙灘》葛敏/攝

“崔溥之旅”始于三門,沿著京杭大運河一路北上,由北京返回濟州,貫穿了長三角和環(huán)渤海兩大經(jīng)濟圈,沿途經(jīng)濟繁榮,人文深厚,無愧于一條亞洲東部的“海上絲綢之路”;時至今日,我們穿越500年時空,追尋古人足跡,希冀進一步促進中韓兩國經(jīng)濟社會交流合作,助力國家“一帶一路”戰(zhàn)略的實施。我們堅信,中韓兩國一衣帶水,只要彼此攜起友誼之手,我們的明天將會更加美好。

上午11時,在啟動儀式前三門縣委副書記、縣長邱士明(右)會見了韓國駐滬總領事館一行。

活動現(xiàn)場,中韓學生合影。

邱士明贈送三門石窗工藝品。

11點20分,三門縣委副書記、政法委書記潘崇敏致辭。

11點30分,韓國駐滬總領事樸鐘碩講話。

現(xiàn)場花絮

11時32分,中國學生代表發(fā)言。

11點35分,中韓學生民歌對唱《茉莉花》。

11點40分,中韓學生放和平鴿,愿友誼天長地久。

11時45分,在活動現(xiàn)場合影留念。

12點30分,一行人跟隨崔溥的足跡來到健跳大橋: 天空湛藍,海風帶著魚的鮮味和花的香味拂過臉頰,寧靜的海面上泊著幾艘船只,風景如畫。

12點50分,隊伍抵達穿巖,學生們興致勃勃地自拍

1點30分,隊伍來到三門的最后一站牛頭門紀風亭,500多年前,崔溥漂海從這里登陸,為中韓兩國播下了友誼的種子。崔溥的歸根地務安郡擁有回山白蓮池,傳說蓮子的生命力極強,500年前塵封的蓮子還能發(fā)芽、開花、結果;500年后的今天,崔溥漂海登陸獲救的故事就像蓮子一樣在中韓兩國人民中開花結果。

看臺州新聞,關注浙江在線臺州頻道微信

凡注有"浙江在線臺州頻道"或電頭為"浙江在線臺州頻道"的稿件,均為浙江在線臺州頻道獨家版權所有,未經(jīng)許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為"浙江在線臺州頻道",并保留"浙江在線臺州頻道"的電頭。投稿郵箱:1056292011@qq.com

官方

官方