刺繡是繡花女心靈手巧的一個(gè)體現(xiàn),舊時(shí)被稱為“女紅”。

中國(guó)有四大名繡,另有顧繡、京繡、甌繡、魯繡、閩繡、汴繡、漢繡和苗繡等,而臺(tái)州刺繡是起源于光緒三十二年的繡種,在吸收外來(lái)文化的基礎(chǔ)上創(chuàng)造了抽繡、拉繡、雕繡、鑲貼等刺繡針?lè)ǎ纬闪俗约邯?dú)特的風(fēng)格。

廖春妹是十幾萬(wàn)臺(tái)州繡花女走出來(lái)的一個(gè)優(yōu)秀代表,傳承和發(fā)揚(yáng)了臺(tái)州刺繡,擁有近萬(wàn)件刺繡藏品——特別是肚兜系列,夢(mèng)想建造刺繡博物館,讓臺(tái)州刺繡成為臺(tái)州一張頗具含金量的文化名片——

八歲學(xué)繡花

一江之隔的椒江北岸章安一帶,男人日出而作,女人在家繡花。

一口口粼粼池塘,鄉(xiāng)間小徑通向曬谷場(chǎng),一戶戶農(nóng)家小院里,婆媳、母女、姑嫂、姐妹、鄰家姑娘,圍坐一起繡花。

廖家8歲女孩小春妹放了學(xué)跑到母親、外婆的繡花架前觀看,在大人鼓舞下,她第一次拿起熠熠閃亮的針,興奮又神奇,很想看看自己是否也能繡出如此漂亮的圖案……她先是學(xué)了基礎(chǔ)的工針,做打底線。一放學(xué)后就跑到母親、外婆的繡花架前學(xué)習(xí),想著學(xué)繡花。因?yàn)楹芟矚g,基礎(chǔ)做得很好,得到大人的肯定后更有興趣了。

“早年,當(dāng)?shù)貗D女都要穿繡花衣裙,用繡花枕套、床圍、帳攔等,婦女各個(gè)善繡。能描善繡的女子更受人們的尊敬尤其是青年男子的愛(ài)慕,農(nóng)村女子一般從七八歲起就開(kāi)始學(xué)習(xí)繡花。”廖春妹回憶舊時(shí)光。

成名作《龍鳳袍》成為“國(guó)禮”

成年后的廖春妹成為繡都服飾公司的“掌門(mén)人”。

廖春妹的事業(yè)正處于開(kāi)拓階段。

當(dāng)時(shí),有人想送一位成功人士生日禮物,找不到合適的禮品,聽(tīng)說(shuō)了廖春妹的臺(tái)州刺繡產(chǎn)品與眾不同,于是找到廖春妹,希望定制一樣特殊的禮物,來(lái)個(gè)“私人定制”,這觸動(dòng)了廖春妹創(chuàng)作有龍圖騰睡袍的靈感。

“《龍鳳袍》以高檔絲綢為面料,大件的作品不能做得太細(xì)膩,細(xì)了又襯托不了服裝,粗了品質(zhì)感又沒(méi)有。要做到粗細(xì)結(jié)合,于是在平鋪針的基礎(chǔ)上加繡網(wǎng)繡訂針,以增加圖案的立體感。”廖春妹說(shuō)。

她收集龍和鳳的圖案,然后從中尋找靈感,反復(fù)地修改,第一件繡品用了整整二十多天,還是達(dá)不到她心中理想的效果。后來(lái)以長(zhǎng)短針交叉應(yīng)用,先用長(zhǎng)針?shù)伒祝偌泳W(wǎng)針、訂針以增加立體感,終于繡出了自己滿意的作品,很開(kāi)心,客人很滿意。

“這件作品工藝復(fù)雜在平鋪針上加網(wǎng)繡訂針全憑繡花女的感覺(jué)做。最大的特點(diǎn):第二層次上是看不到墨印的,全憑感覺(jué)。”廖春妹說(shuō)。

2010年,手繡作品《龍鳳袍》參加第二屆中國(guó)浙江工藝美術(shù)精品博覽會(huì)獲“天工藝苑杯”金獎(jiǎng),《鳳袍》再獲深圳文化產(chǎn)品交易博覽會(huì)金獎(jiǎng)。

此外,《龍鳳袍》還作為我國(guó)外交部的禮品送給一些到訪的外國(guó)元首。

刺繡向繪畫(huà)借力

隨著經(jīng)濟(jì)和信息的發(fā)達(dá),人們賺錢(qián)的途徑有了多種去向,女孩子們不愿再學(xué)習(xí)刺繡,繡女人數(shù)大大縮減,年齡偏大……受多方面因素的影響,臺(tái)州刺繡的創(chuàng)新、發(fā)展的后勁不足,為了使臺(tái)州刺繡作品具有更高的市場(chǎng)影響力和藝術(shù)價(jià)值,廖春妹一直在探索臺(tái)州刺繡藝術(shù)的發(fā)展之路。

刺繡能否向繪畫(huà)借力?將刺繡與藝術(shù)畫(huà)相結(jié)合,使之成為既具審美價(jià)值又具收藏價(jià)值的生活藝術(shù)品。

“學(xué)習(xí)藝術(shù)畫(huà)的優(yōu)點(diǎn),但是又不能完全一樣的表達(dá)方式,用刺繡的不同針?lè)w現(xiàn)同一個(gè)畫(huà)面的不同展現(xiàn)效果。可以做成生活用品,也可以做成藝術(shù)欣賞品,拓寬了臺(tái)州刺繡的發(fā)展道路,使之成為新的藝術(shù)形態(tài)。作品的形象設(shè)計(jì)和氛圍烘托全部由刺繡來(lái)完成。”廖春妹說(shuō)。

廖春妹帶領(lǐng)她的創(chuàng)作團(tuán)隊(duì)把畫(huà)搬到了布上,《向善圖》是其中之一,這樣的山水系列,不再是簡(jiǎn)單地復(fù)制,而是吸收了國(guó)畫(huà)山水的精華,從顏色到構(gòu)圖等,再用繡花針去表達(dá),拿到了針心中也并沒(méi)有成形的圖像,全憑借著手與針之間無(wú)法言說(shuō)的默契,靠著感覺(jué)繡下去,不滿意就拆了重繡,所以每一幅刺繡都是不一樣的,也再不僅僅是簡(jiǎn)單的手工藝品,而是一種藝術(shù),反應(yīng)了繡女對(duì)世界的觀察與了解。

一位知名畫(huà)家評(píng)說(shuō)道,繡畫(huà)《江亭秋色》高遠(yuǎn)清雅,運(yùn)用傳統(tǒng)的平繡手法描述著江邊秋色,遠(yuǎn)山、松林、江河、樓亭跳躍于密密針腳之下,栩栩如生,樓亭籠罩在重重松林之中,松林則被秋色悄悄地染上了幾點(diǎn)微紅,隔江而望,遠(yuǎn)處青山中也透著點(diǎn)點(diǎn)秋意,揮毫潑墨,詩(shī)情畫(huà)意,如此美景都被這幅繡畫(huà)展現(xiàn)得淋漓盡致,集實(shí)用性與藝術(shù)性與一體。

《向善圖》和《江亭秋色》,連續(xù)兩屆獲浙江省工藝美術(shù)精品博覽會(huì)金獎(jiǎng)。 師徒之間的契合 陳靜是廖春妹的一個(gè)愛(ài)徒,繪畫(huà)功底深厚,自1995年入門(mén)從事花稿設(shè)計(jì),1996年開(kāi)始學(xué)習(xí)彩繡工藝與服裝的結(jié)合,憑著良好的色彩感和對(duì)刺繡工藝的悟性,2009年開(kāi)始將臺(tái)州刺繡與書(shū)畫(huà)相結(jié)合,研究針?lè)ㄅc水墨寫(xiě)意效果,卓爾不群。說(shuō)起愛(ài)徒,做師傅的廖春妹油然涌起一股愛(ài)意和自豪感。

陳靜與師傅廖春妹合作了作品《山水風(fēng)景睡袍》,2010年在第二屆中國(guó)浙江工藝美術(shù)精品博覽會(huì)上獲得“天工藝苑杯”銅獎(jiǎng)。

2013年,參加浙江省文化廳關(guān)于舉辦“非遺薪傳”——浙江抽紗刺繡藝術(shù)、根雕藝術(shù)精品展暨中青年十大名師評(píng)選活動(dòng),陳靜的手繡作品《玉蘭圖》獲銀獎(jiǎng)。

2014年,參加第四屆中國(guó)浙江工藝美術(shù)精品博覽會(huì),陳靜在廖春妹指導(dǎo)完成的手繡作品《依樣長(zhǎng)禪》獲金獎(jiǎng)。

師傅如是評(píng)說(shuō)道:《依樣長(zhǎng)禪》取自吳昌碩畫(huà)作。設(shè)計(jì)大膽,別開(kāi)生面,用色渾而不濁,自有一種古樸之美。葫蘆其腹便便,寓多子多福;更有藤蔓纏繞,象征碩果有淵。此作以“臺(tái)州刺繡”工藝?yán)C制而成,繡工細(xì)膩,針?lè)ㄘS富,明暗鮮明,色彩深淺融匯,具有國(guó)畫(huà)的渲染效果。 刺繡藏品近萬(wàn)件 二十多年來(lái),廖春妹還收藏了9000多件刺繡精品,其中歷代“臺(tái)州刺繡”珍品1000多件,基本上包含了全國(guó)重點(diǎn)保護(hù)的24個(gè)繡種作品;從時(shí)間跨度上看,既有500多件明、清年代作品,又有眾多民國(guó)年代藏品。

說(shuō)到收藏得從那一年說(shuō)起——

1986年,在臨海杜橋老街,廖春妹買(mǎi)線的時(shí)候看到一位老太太放在谷籮里的一個(gè)精美肚兜,問(wèn)她賣(mài)不賣(mài),老太太問(wèn):“你要買(mǎi)?”廖春妹說(shuō):“嗯,我想買(mǎi),多少錢(qián)?”老太太答:“5塊錢(qián)好了”。

廖春妹聽(tīng)后連價(jià)格都沒(méi)還就把5塊錢(qián)遞給了老太太,買(mǎi)下了那件肚兜。老太太很開(kāi)心,說(shuō):“如果還要的話,下次集市再來(lái),我家里還有,下次帶過(guò)來(lái)。”從此,廖春妹走上了收藏之路。

廖春妹編著的《中國(guó)民間刺繡》——肚兜篇。此書(shū)是她將收集的數(shù)千件民間刺繡作品進(jìn)行分類(lèi)修整,編輯出版的。此書(shū)被國(guó)家博物館、清華大學(xué)圖書(shū)館、浙江大學(xué)圖書(shū)館等收藏。

“開(kāi)始時(shí)沒(méi)有經(jīng)驗(yàn),藏品數(shù)量較多,花了大量的時(shí)間和精力,花了一年多的時(shí)間做繡品的拍片、整理工作,還未達(dá)到理想的效果。后來(lái)在收藏界等朋友的指導(dǎo)下,將繡品分門(mén)別類(lèi),先將肚兜系列出版,其他藏品再做整理,分期出版。等思路清晰后,編輯工作就順利展開(kāi),每天晚上編寫(xiě)1-2件繡品說(shuō)明,3個(gè)月后順利完成并出版。”廖春妹說(shuō)。

完成后,她內(nèi)心異常地激動(dòng),將自己幾十年的收藏成果展示給大家共享。

籌建“刺繡博物館”

廖春妹收藏的不同年代、不同地域的大量刺繡精品,其中不少是孤品,具有相當(dāng)高的工藝技術(shù)價(jià)值和研究?jī)r(jià)值。為了給國(guó)內(nèi)外廣大刺繡愛(ài)好者提供一個(gè)研究、交流、創(chuàng)作的平臺(tái),廖春妹現(xiàn)正多方奔走,努力建設(shè)臺(tái)州刺繡博物館,希望以此為契機(jī),使之成為臺(tái)州城市文化面向廣大群眾的平臺(tái)。

臺(tái)州刺繡博物館項(xiàng)目的建設(shè)得到了相關(guān)主管部門(mén)的認(rèn)可,在相關(guān)主管部門(mén)的關(guān)注和支持下,臺(tái)州市文化廣電新聞出版局作為業(yè)務(wù)主管單位,2013年在臺(tái)州市民政局注冊(cè)登記,同年在國(guó)家博物館管理系統(tǒng)備案。

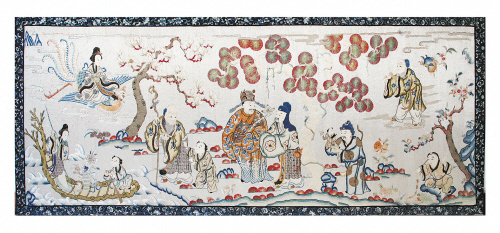

廖春妹期望將臺(tái)州刺繡博物館打造成中國(guó)刺繡文化展示交流的平臺(tái),成為弘揚(yáng)臺(tái)州城市文化的窗口,成為臺(tái)州城市文化名片。 藏品之一

原標(biāo)題: 廖春妹:刺繡藏品近萬(wàn)件

看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信

凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com

臺(tái)州頻道

臺(tái)州頻道