撫摸著“徐天寶”幾個字,87歲的徐秀花控制不住淚水,把頭靠在墻上,緊緊貼著名字大哭:“終于找到你了,你知道嗎?爸爸,我好想你……”

2018年3月26日,浙江省臨海市上盤鎮沙基村87歲的村民徐秀花來到紅巖村。這是她第一次出遠門,也是第一次坐動車,第一次坐飛機,第一次來重慶,第一次來紅巖村。

這個地方,她已魂牽夢縈了多年。

在紅巖公墓前,徐秀花像個孩子一樣放肆地哭出聲,叫出那個在夢中一次次呼喊過的稱呼:“爸爸!”

父母最后一次相見是探監

3歲以后,徐秀花就沒有再見到過爸爸,在媽媽王小女的描述里,在徐秀花的心目中,爸爸是個了不得的人物——從小熟讀四書五經、千字文,不但品質淳樸正直,還寫得一手漂亮的毛筆字。

1926年,18歲的徐天寶在浙江臨海參加國民黨部隊,后去海門(浙江臺州市椒江區舊稱海門)至上海的“孫中山號”貨輪當保安。因為經常往返兩地,徐天寶便從上海帶來花樣、絲布及花線,交給同村婦女繡花,再將繡好花的絲布帶回上海去賣。在父親的操持下,家中生活安樂,幼年的徐秀花隱約記得父親抱她的雙手有力而溫暖。

1934年秋,徐天寶當班的貨輪被警察查出藏有違禁物品,他受到牽連被關進大牢。當時王小女已有六個月身孕,毅然從海門乘輪船趕赴上海探監。

見到妻子,徐天寶既驚喜又心疼,安慰她:“我正直坦蕩,既然是被冤枉的,終究會洗清冤情回家。”分別時,王小女依依不舍地回頭看丈夫,徐天寶笑著對她揮揮手,示意她放心回去。王小女后來無數次對女兒說,要早知道后面發生的事,當時一定會多看丈夫幾眼。

“不打敗小日本絕不回家”

半年后,徐天寶從上海轉押至安徽,1937年給家里來信說,抗戰爆發,監獄沒人管,遂隨其他犯人逃出,在安徽跟著一位老先生教書。因為怕回來再次被抓,所以先在外面躲一陣子,伺機再回家。

到下一封信時,徐天寶說他已經到了四川,當了兵,生活艱苦,居無定所。但徐天寶在信中不忘叮囑妻子:要讓女兒有書讀,千萬不能給她裹腳。

又過了一年,徐天寶說自己當上了“小官”,請家里放心,回信地址是“四川省花龍橋烏巖嘴13號(音)”。

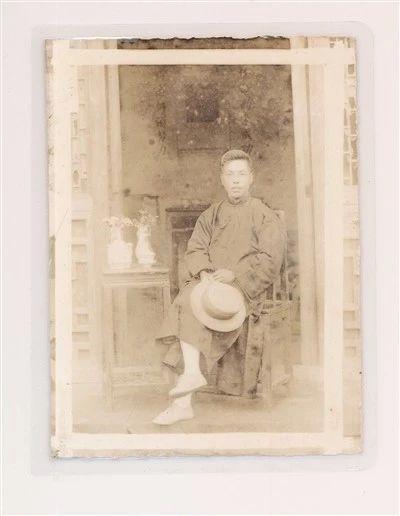

徐天寶(二排右三)參加南岳游干班的合影。紅巖革命歷史博物館供圖

“妹妹妻”,徐天寶在信中這樣稱呼妻子。讀信時,鄰居有時還要打趣一番,不識字的王小女就垂著頭笑。

每個月,家里都會收到徐天寶寄自四川的書信,詢問家人情況。徐秀花9歲那年,日本軍艦進攻臨海市上盤鎮白沙島,炮轟沙基村,媽媽帶著她逃到山上躲避。王小女也托人給丈夫去信說了日本人進攻之事,徐天寶回信叫她把以前所寄信件都燒掉,防止被日本兵搜出,“知道家里有人在當兵要殺全家的,小日本已殺了好多無辜百姓。”徐天寶在信里還說,以后寄信給他時,外信封寫“徐展華”收,內信封再寫“徐天寶”,地址還是四川省花龍橋烏巖嘴13號門牌。

王小女趕緊把之前幾十封來信付之一炬,她寫信問丈夫,到底什么時候能回家。“不打敗小日本絕不回家!”徐天寶在信中態度很堅決,告訴她全國都在抗戰,自己現在不能離開,還說近日腸胃不好已做手術。

一封信和50大洋“撫恤金”

再后來,有幾個月沒收到信,1942年農歷八月,終于又等到了信,但卻不是徐天寶寫的。信中說,徐天寶已在六月病逝。信沒有署名,只寫是徐天寶的朋友。

看到這個消息,王小女呆了幾秒,把徐秀花摟在懷里嚎啕大哭。徐秀花記得,那段時間,母親每天以淚洗面,夢里也在呼喚“天寶哥哥”,日漸消瘦。

當年農歷十一月,又有自稱徐天寶朋友的人寄來50塊大洋,讓王小女到浙江省海門銀行領取,并在信內說徐天寶安葬在四川省花龍橋(實為小龍坎)×寺后面第×具棺材,棺材頭上寫有“徐天寶”。

王小女托人回信說,朋友給的錢不能要,如果是國家撫恤就會收,她請這位朋友告訴其姓名以便把錢退還,并希望得到徐天寶更多信息。那位朋友謝絕了退款的請求,來回推了好幾次就是不告知姓名,也沒有提徐天寶的具體情況,幾次通信后便再無音訊。

為保護家人,王小女把來信也扔進灶臺燒了。想去找丈夫,但兵荒馬亂的,要怎么去找?去哪里找呢?

僅憑一個名字兩張照片找人

王小女失去生活來源之后,便靠著給賣鹽的商人稱鹽為生。雖然日子艱苦,但王小女依然遵照丈夫的話,讓徐秀花跟著一位叫金若梅的先生讀書,但由于戰火蔓延,先生很快離開了村莊,徐秀花也沒能再繼續念書。

解放后,家里分了些田地,有了固定收入來源。徐秀花長大成人,便和母親一起踏上尋親之路。

解放初期,通訊閉塞,交通不便,要找一個人談何容易?母女倆挨著找村、鎮及縣政府工作人員,詢問是否有徐天寶的消息,每次都是失望而歸。

母女倆手里的線索,只有一個名字,徐天寶小時候讀書用過的字貼,以及兩張照片。一張是他在海門貨輪上當保安時拍的,一張是在重慶當了“小官”后拍的。

“怕是在外面納了二房不要你們母女了,才編了個故事”“估計是加入國民黨逃去臺灣了”這樣的流言,徐秀花記不清聽到過多少次,每次聽到這些話,她就跑回家,背著媽媽悄悄地哭。

爸爸絕不是這樣的人!徐秀花不信,王小女也不信。徐天寶之前的確加入過國民黨軍隊,但后來對其失望至極,所以肯定不會再去了。母女倆猜測,他既然是當了小官,多半是跟隨共產黨干革命去了!

家里生活漸漸好起來,對父親的思念卻與日俱增。徐秀花也當了母親,對這一份混入血液中割舍不下的親情理解更深,“別人都有爸爸,我也有爸爸啊,只是不知道他在哪里,做夢都想著能再見到他!”

上世紀80年代,徐秀花給能想到的部門都寫過信,包括北京黨史辦、四川省委黨史工作委員會,但僅憑一個名字哪能有什么結果,他們都給徐秀花回信表示無能為力。

孫女在網上找到“徐天寶”

1994年,徐秀花二兒子徐周蓋專門來重慶擺眼鏡攤,一邊做生意,一邊繼續尋找線索。他去了渣滓洞、白公館,一個個對照遇難烈士的名字,看是否有“徐天寶”。

在重慶待了一年多,人生地不熟,文化水平也有限,最后徐周蓋還是失望地回到了浙江。

找徐天寶已成為全家人的一個心結。徐周蓋從小聽著外公的故事長大,找不到外公,一家人都無法心安。

1998年,王小女臨終前拉著徐秀花的手,淚眼婆娑。徐秀花知道媽媽想說什么,只有含著淚使勁點頭。

2015年4月,徐秀花的孫女徐雪琴上網時無意中搜到一篇紅巖革命歷史博物館館員的文章,里面提到的“紅巖公墓”吸引了她的注意。在公墓埋葬的人員介紹中有寥寥數語:“徐天寶,浙江海臨人,曾任第十八集團軍駐扎渝辦事處物資保管員。生于1908年,1942年夏病逝。”

“外婆快來快來!這個人和曾外公的情況好像哦!”聽到孫女的喊聲,徐秀花放下手中的活,趕緊跑過來。

“徐天寶,浙江、重慶、1908,1942年……”和爸爸的基本情況完全對得上!徐秀花呆呆地盯著電腦屏幕,一句話也說不出,全身顫抖,眼淚刷刷地流,“是爸爸,是爸爸,這肯定就是爸爸!”

這時她們才知道,在重慶,有一個叫紅巖村的地方,在“村”里的公墓里,埋葬著當時在重慶病逝的周恩來父親周懋臣,鄧穎超母親楊振德,被葉劍英稱贊為“我們黨的駱駝”的原上海局書記黃文杰,原江蘇省委宣傳部長、南方局秘書、周恩來英文秘書李少石等13位在抗日戰爭和解放戰爭初期逝世的革命者以及家屬的骨灰,其中一人就叫徐天寶!

徐秀花一連好幾天都睡不好覺。睡醒了就笑,笑著笑著又哭。“兩山環抱,滿目青翠,四季常綠……”這是網上描述紅巖公墓的句子,她讓孫女完完整整念了好幾遍,她想了又想,父親長眠了七十多年的地方,到底是個什么樣子。

“不能等了,趕緊去看你們的外公!”徐秀花讓三個兒子做了兩件事:一是把徐天寶的照片拿到相館放大,二是買了三張去往重慶的火車票。

怎么證明,這是一家人?

2015年的清明節,徐秀花的大兒子徐呂崇、二兒子徐周蓋、三兒子徐后升帶著白菊花和水果,第一次來到紅巖村,來到紅巖公墓。

徐天寶!看到公墓上這個名字,三個大老爺們眼淚止不住地流。按照家鄉風俗,三人在墓前跪下,拜了又拜,拍了照片傳給徐秀花。

接著,三兄弟找到紀念館工作人員,自豪地告訴他們,“我們是徐天寶的外孫!”紅巖革命歷史博物館工作人員認真聽了他們的描述,但僅憑一張照片,無法證明三人和徐天寶有關系。

工作人員的擔心不是沒有理由的,因為他們遇到過太多前來冒認的“親戚”。

怎么證明?三兄弟傻眼了。館藏史料中并沒有徐天寶個人詳細檔案和照片,只有葉劍英、童小鵬、薛子正、劉澄清等四人個人的檔案和一些圖書中對他有零星記載,而他們家中的信件都已燒掉,除了兩張照片,什么也沒有!

從重慶回到浙江,三兄弟心情很復雜,以為可以給翹首以盼的母親徐秀花帶來好消息,但尋親之路又一次陷入了僵局。

徐秀花也在思考這個問題,怎么證明這就是爸爸呢?之前所有通信的信件都被燒掉了,認識父親的人也都已過世。

2017年5月的一天,徐秀花偶然翻到一封信。那是上世紀80年代,母親王小女向當時的中共四川省委黨史工作委員會查詢徐天寶下落,對方回復“查找無果”的信函。徐秀花委托三個兒子給紅巖革命歷史博物館館長吳紹階寫信,說明了尋親情況,并附上了這封信。

2017年10月至11月,文物征管部蒲勤和研究部劉英先后赴湖南省檔案館、衡陽市南岳區文物局、浙江省臨海市民政局以及徐秀花出生地上盤鎮沙基村等多地采訪、查證。

“后來找到的這封信非常重要。”蒲勤表示,這充分證明,這家人幾十年來一直在尋找“徐天寶”,假冒的可能性非常小!

點滴還原徐天寶的生平

在尋訪過程中,工作人員偏重于對史料存在的疑點進行考證。

徐天寶在八路軍駐重慶辦事處主要從事后勤物資保管工作,因工作瑣碎、保密等原因,史料極少。好在他參與過抗戰時期國共兩黨共同舉辦的“南岳游擊干部訓練班”,工作人員決定從這里入手。

在檔案“訓練班名錄”中,第二期中共人員有葉劍英等11人,其中就有徐天寶,當時的記錄為“級職準尉庶務,31歲,籍貫浙江海臨,原任職務十八集團軍教導隊班長、特務長。”這也是目前查閱到最詳細的徐天寶個人檔案。

1983年,重慶市人民政府在原紅巖革命紀念館(現重慶紅巖革命歷史博物館)建造紅巖公墓,墓碑上篆刻徐天寶生平是“浙江海臨人,曾任第十八集團軍教導隊班長及第十八集團軍駐渝辦事處物資保管員。生于一九零八年,一九四二年夏病逝。”檔案記載姓名、年齡、籍貫、職務與紅巖公墓上篆刻的生平完全吻合,可初步推斷,墓碑生平應源于此份珍貴檔案。

然而,當他們赴浙江調查時,卻發現只有臨海沒有海臨,為何原始檔案上會出錯呢?

據檔案記載,1939年2月10日,葉劍英率八路軍教官等三十余人去南岳游干班工作,對外稱中共代表團。《軍委會西南游擊干部訓練班名錄》里記載的第一期名單只有葉劍英、周恩來等七名中共人員,沒有徐天寶。而在《衡山文史資料第2輯》有這樣的文字:1939年2月,葉劍英同李濤五位教官和劉澄清、徐天寶(管伙食)、江竹筠(女)及警衛班一行,從桂林八路軍辦事處到南岳游干班。

為何第一批名單中沒有徐天寶的名字呢?

84歲南岳抗戰專家曾灜州(其父親曾漢藩是游干班第一期學員)解答了這個疑問:第一批名單中,國民黨方面登記非常詳盡,連伙夫、打字員全部一一記錄在案。但中共方面,除周恩來以外,只登記了六位上校以上軍銜的高級參謀,顯然是出于安全考慮。

據考證,在人員資料中,李崇被登記為李伯崇,謝正平被登記為謝景平,徐天寶籍貫被寫為海臨,這些“誤差”原來都是中共在抗戰時期保護干部采取的有效措施。

而關于紅巖遷墓的問題,據檔案中童小鵬的回憶,抗日戰爭時期和解放戰爭初期,南方局、辦事處和《新華日報》在重慶先后有十多位同志和家屬逝世,當時均安葬于小龍坎伏園寺饒國模劃出的一塊墓地里。1958年,周恩來派童小鵬回重慶,取出這些同志的遺骨火化,就近樹碑集體深葬。后來因為地貌變化,該深葬處逐漸成為水田,所樹石碑幾乎被淹沒,于是,1983年,市人民政府將其骨灰集體移往紅巖,建造紅巖公墓安葬。

去年11月,經多方印證,確認紅巖公路埋葬的徐天寶就是徐秀花尋找了75年的父親!

終于盼來見爸爸這一天

得知確認徐天寶身份的好消息,徐秀花全家都沉浸在幸福之中。對徐秀花來說,不僅找到了爸爸,而且爸爸還是為國家做出了貢獻的革命者,她感到無比高興和自豪。

“今年清明節,我想去重慶看爸爸。”徐秀花告訴子女們她的想法后,三個兒子和兩個女兒商議了很久,畢竟徐秀花已87歲高齡,不贊成她親自來。但徐秀花一再堅持,“我不來看爸爸,怕這輩子都沒機會咯……”聽到這句話,孩子們訂了六張來重慶的機票。徐秀花穿上新衣服,翻出她最喜歡的黑色尼帽,“要戴給爸爸看。”

3月24日,徐后升開車一個多小時把媽媽送到臺州動車站,平時坐車超過3分鐘都受不了的老太太硬是撐下來了,又坐了4個小時動車到上海,第二天坐上飛機來到重慶。

3月26日上午9:40,原定10點來紅巖村的徐秀花一家提前了20分鐘。小女兒徐玉娥說,“媽媽凌晨2點都沒睡著,在床上翻來覆去很久,早上7點不到就起來了。”

剛到公墓,徐秀花掙脫了攙扶著她的女兒,幾乎是撲到墓前,眼淚不住往下掉,“爸爸,我是秀花,來看你了……”她像個孩子一樣哭著,跪在墓前,給父親一連磕了三個頭。

徐秀花不知道爸爸喜歡吃啥,就準備了媽媽生前最愛吃的梨、蜜桔,還有草莓、火龍果。出發前,大女兒徐美蘭親手做了20多個青團,徐秀花在墓前輕聲說,“都是家鄉的味道,爸爸,你嘗嘗,好久沒吃了吧?”

走到大理石碑刻墻前,用手撫摸著“徐天寶”幾個字,老人再一次控制不住淚水,把頭靠在墻上,緊緊貼在名字上,嗚嗚大哭,“終于找到你了,你知道嗎?爸爸,我好想你……”

“今天對我們全家來說是最幸福、最重要的一天。”徐秀花說,75年來,就是盼著有這么一天。

一個多小時里,徐秀花又跟著紅巖村講解員,參觀了爸爸曾經工作過的辦公室,曾經運動的籃球場,吃飯的廚房……老人一直紅著眼眶,但帶著幸福的微笑,她睜大眼睛,把一幕幕記在心里。

“今年是徐天寶逝世75周年,徐秀花家四代人的尋親之路,在紅巖這片熱土畫上一個圓滿的句號。”紅巖革命歷史博物館館長吳紹階說。

五大線索印證徐秀花徐天寶父女關系

1、紅巖地址。抗戰時期和解放戰爭初期,中共中央南方局暨八路軍駐渝辦事處辦公就在當時的四川省重慶市第八區化龍橋正街紅巖嘴13號。

徐秀花根據幼年時聽親戚讀音的記憶,加之浙江話發音有所不同,一直聽成“四川省花龍橋烏巖嘴13號”。1945年,紅巖嘴改為紅巖村,之后13號門牌也不再使用。1997年重慶市直轄。

因此有關紅巖地址基本一致!

2、通過照片的比對。徐秀花提供的兩張照片原件與1939年4月10日參加南岳游擊干部訓練班的中共代表團工作人員合影第二排右三站立者臉型、眉眼極其相似。經考證徐天寶參加南岳游擊干部訓練班的時間以及相關史料,徐秀花父親徐天寶和紅巖公墓徐天寶應為同一人。

3、籍貫對比。從徐秀花口述中,王小女與被稱為徐天寶朋友的幾次通信,可以確定,當時八辦的工作人員知道徐天寶家人和詳細的通訊地址。而后期墓碑上的籍貫出現錯誤,可能是原紅巖革命紀念館在遷墓考證工作中的疏漏。

4、參軍細節。徐秀花提供的父親當年去往四川參軍的時間與八路軍駐渝辦事處籌備時間一致,都是1938年。

徐天寶給家人的來信只說了去四川參軍當了小官,未告知參加共產黨,與當時我黨的紀律相符。而寫信讓愛人燒毀書信,以及在寄信信封上寫假名字,內附實名,是為了保護全家人的安全,也是當時的革命形勢所要求。

5、病逝信息。徐天寶病逝于1942年夏,與徐秀花回憶收信時間農歷八月基本一致。八路軍駐渝辦事處一直以朋友身份和她通信,并寄上50大洋撫恤金,不告知其真實的情況,與當時黨的工作慣例相符。

徐天寶原土葬于小龍坎伏園寺,與徐秀花口述四川省化龍橋×寺后面第×具棺材基本一致。只是后期遷墓,家人不知情,以致錯過最佳找尋時期。

看臺州新聞,關注浙江在線臺州頻道微信

凡注有"浙江在線臺州頻道"或電頭為"浙江在線臺州頻道"的稿件,均為浙江在線臺州頻道獨家版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為"浙江在線臺州頻道",并保留"浙江在線臺州頻道"的電頭。投稿郵箱:1056292011@qq.com

官方

官方