浙江在線-臺州頻道3月28日訊(浙江在線記者 羅亞妮)鄉土接續著遠古的農耕文明,不僅是個自然地理概念,也是一個文化概念。如何珍視“非遺”歷史傳承,延續鄉土文化脈絡,振興鄉村發展,成為了一個重要而深遠的課題。

3月23日,三門亭旁作為第二批浙江省非遺主題小鎮受邀參加全省非物質文化遺產保護工作現場推進會,并進行發言交流,探討非遺活態傳承,為鄉村振興注入文化動力!

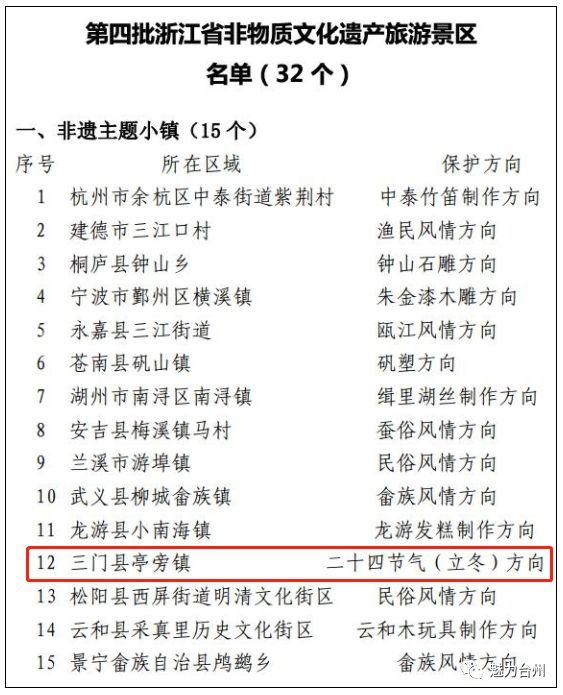

三門亭旁入選第二批浙江省非遺主題小鎮,其保護方向為二十四節氣(立冬)。

非遺主題小鎮

非遺主題小鎮是指以特色非遺資源為基礎,以文化旅游融合發展為方式,傳承和弘揚獨具特色的區域傳統文化,影響和助推地方經濟社會發展的文化區域。

非遺主題小鎮是地域概念,可以是一個村鎮、一個集群、一個街區等。

亭旁為何能獲此殊榮?

據《亭林鮑氏宗譜》載,亭旁,古稱亭林。《亭旁楊氏宗譜》載,城隍廟后山,稱亭山,山旁住楊、包兩姓,取名亭旁。早在四五千年前就有人類在這塊土地上勞動、繁衍生息。

1928年,包定等共產黨人領導的亭旁起義,打響了浙東暴動第一槍,建立了浙江首個蘇維埃政權,被譽為“浙江紅旗第一飄”。

亭旁的文化底蘊深厚,秀麗的山川菏澤孕育了這璀璨的民間文化藝術,并獲得了省民間文化藝術之鄉、省傳統戲劇之鄉等榮譽稱號。

亭旁人民也正在積極努力地保護著民間文化藝術,使得亭旁的非物質文化遺產淵源流長。目前有聯合國人類非物質文化遺產項目1個,省級非遺項目6個,省級文保單位共3處6個點。

▲三門聚族而居,冬至祭拜祖先的民俗活動歷史悠久,其中規模最大、形態最完整、傳承最完好的便是楊家祭冬,已有700余年的歷史。

三門人說“冬至大如年”,在聚族而居的村落之中,保存著在冬至節舉行隆重而莊嚴的拜冬祭祖民俗活動,體現著三門人對大自然的敬畏以及對家族關系的重視。

根據三門縣志、宗族譜牒等記載,三門祭冬習俗距今已有700多年。

2014年12月,三門祭冬被列入國家非物質文化遺產代表性項目名錄。

2016年11月30日,包括三門祭冬等在內的“二十四節氣”,列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。

▲楊家板龍,以414米的長度,獲《大世界基尼斯之最》證書。入選省級非遺項目。

▲應家湫水舞龍,湫水山龍行風喚雨,當地百姓為求風調雨順,五谷豐登,故應家歷代有迎龍習俗。舞龍表演時,先鬧場,后進行舞龍表演。

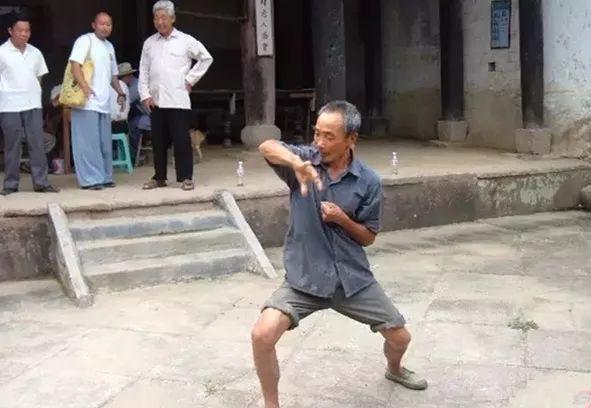

▲上鮑獅子拳源自南少林。表演時先由一人或多人表演練鋼叉,再進行獅子拳、獅子棒、跳桌、滾獅子等表演,共約一個半小時。

▲小蜜蜂是流傳于亭旁一帶的“文明戲”,一般由八人或者十人參加演出,其中有蜂王一人,“懶漢小先生”一人,內容為蜜蜂采蜜勞動場景。

▲傳統舞蹈纏足苦起始于1928年浙江建立的第一個紅色政權——亭旁區蘇維埃時期,創編者包定是亭旁區蘇維埃的創建者之一,該舞蹈曾被當地群眾稱為“文明戲”,是為了配合當時斗爭需要而創編的宣傳舞蹈節目。 “纏足苦”反映了舊社會以纏足的方式嚴重摧殘婦女身心健康,以及她們反抗封建禮教,要求平等自由的強烈愿望。

也許小伙伴們還不清楚,早在2015年,仙居縣溪港鄉、天臺縣街頭鎮就已入選非遺主題實驗小鎮,三門縣橫渡鎮巖下村入選民俗文化村。

如此看來

↓ ↓ ↓

臺州就是一個非物質文化遺產的博物館!

仙居溪港鄉清音寺七月七廟會,在2010年正式列入浙江省第三批非物質文化保護名錄,已成為當地傳統民俗節日,延續了500多年。以此“非遺”為基礎的生態旅游和鄉村旅游,在溪港鄉日漸興起。

天臺街頭鎮“迎財神”是一項在元宵節舉辦的民俗活動,從清末開始,財神從鎮臺廟抬出來繞鎮一圈再回來,場面熱鬧,已于2010年被列入我市第四批非遺名錄。

而三門橫渡鎮的巖下村,則以古色古香的古村落文明臺州,整個村落以明清時期的古建筑為主,共有200余間傳統四合院落式的古民居建筑,吸引不少大城市里的游客到這里享受返璞歸真的美。

看臺州新聞,關注浙江在線臺州頻道微信

凡注有"浙江在線臺州頻道"或電頭為"浙江在線臺州頻道"的稿件,均為浙江在線臺州頻道獨家版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為"浙江在線臺州頻道",并保留"浙江在線臺州頻道"的電頭。投稿郵箱:1056292011@qq.com

官方

官方