日前,浙江省人民政府發(fā)文,公布了第五批浙江省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目名錄,共98項(xiàng),包括民間文學(xué)、傳統(tǒng)音樂、傳統(tǒng)舞蹈、傳統(tǒng)戲劇、曲藝、傳統(tǒng)體育游藝與雜技、傳統(tǒng)美術(shù)、傳統(tǒng)技藝、傳統(tǒng)醫(yī)藥、民俗十大類項(xiàng)目。臺(tái)州市有11個(gè)項(xiàng)目入選,入選數(shù)居全省第三。其中,傳統(tǒng)舞蹈類2項(xiàng),分別是黃巖區(qū)的院橋高臺(tái)獅舞和溫嶺市的天皇花鼓;曲藝類1項(xiàng),玉環(huán)縣的鼓詞(玉環(huán)鼓詞);傳統(tǒng)體育、游藝與雜技類3項(xiàng),分別是黃巖區(qū)的南太極拳、臨海市的縮山拳、天臺(tái)縣的天臺(tái)山易筋經(jīng);傳統(tǒng)美術(shù)類2項(xiàng),臨海市的臨海犀皮漆藝、路橋區(qū)的路橋保安剪紙;傳統(tǒng)技藝類2項(xiàng),臨海市的夾苧脫胎漆藝和天臺(tái)縣的“一根藤”制作技藝;民俗類1項(xiàng),溫嶺市的石塘元宵習(xí)俗。

近年來,臺(tái)州各級(jí)文化行政部門和非遺工作機(jī)構(gòu),堅(jiān)持“保護(hù)為主、搶救第一、合理利用、傳承發(fā)展”的工作方針,按照《中華人民共和國(guó)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)法》《浙江省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)條例》等法律法規(guī)要求,制訂實(shí)施項(xiàng)目保護(hù)規(guī)劃,切實(shí)做好非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)利用工作,傳承和弘揚(yáng)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,為建設(shè)文化強(qiáng)市、推動(dòng)文化繁榮發(fā)展作出了努力和貢獻(xiàn)。目前,臺(tái)州已有人類非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表作名錄1項(xiàng),國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目名錄15項(xiàng),省級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目名錄106項(xiàng),市級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目名錄299項(xiàng)。此次公布的浙江省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目名錄,種類齊全,特色鮮明,傳承良好,是我市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承保護(hù)體系的有力補(bǔ)充和提升。

院橋高臺(tái)獅舞

(傳統(tǒng)舞蹈)

院橋高臺(tái)獅舞起源于清代初期的黃巖院橋,是在九張八仙桌搭成“品”字型高臺(tái)上表演的一種民間舞蹈。院橋高臺(tái)獅舞突出武舞一體,獅子表演時(shí)有撲跌、跳桌、朝拜、鉆洞、戲球、跳樁并在梅花樁上坐頂,上肩,繞樁等高難度動(dòng)作,又講究獅子表情,愕、怕、喜、怒、擦癢、舔毛等,是一項(xiàng)集民間舞蹈和傳統(tǒng)武術(shù)于一體的綜合藝術(shù)。

天皇花鼓

(傳統(tǒng)舞蹈)

天皇花鼓源于安徽鳳陽,后流傳于溫嶺澤國(guó)天皇村而得名。是一種邊歌邊舞的傳統(tǒng)民間舞蹈。天皇花鼓以江南民間小調(diào)為基礎(chǔ),由民間藝人創(chuàng)作填寫曲詞,用方言俚語演唱,表演上糅合了傳統(tǒng)戲曲動(dòng)作,以胡琴伴奏,具有濃厚的地方色彩。表演風(fēng)格質(zhì)樸細(xì)膩、幽默詼諧。

玉環(huán)鼓詞

(曲藝)

玉環(huán)鼓詞至今已有一百多年的歷史,是溫州鼓詞在流傳過程中所派生的、用臺(tái)州方言(太平話)演唱的一種地方曲藝。以一面扁鼓、一張?jiān)~琴、一副三粒板【又稱押瑟】、一塊抱月為伴奏樂器;以說、表、彈、唱為主要表現(xiàn)手段;以一人演唱多角色的方式,用通俗易懂、雅俗共賞的語言特色,輔以恰如其分的表情和動(dòng)作,是一門長(zhǎng)于抒情、善于敘事的說唱藝術(shù)。

南太極拳

(傳統(tǒng)體育、游藝與雜技)

南太極拳根據(jù)流傳黃巖民間的太極拳和南拳挖掘整理、加以發(fā)展而形成的拳術(shù)。它共分6路,有66個(gè)招式,拳法柔和敦厚、開合有序,其特點(diǎn)是:突出韌勁,動(dòng)作猶如古藤百折;重心低,步法穩(wěn)健,樸實(shí)敦厚,運(yùn)用“扣”與“刁”等多變的手法,以技擊為核心,內(nèi)外兼修,精氣神統(tǒng)一,健身防身可兼得。

縮山拳

(傳統(tǒng)體育、游藝與雜技)

縮山拳因“縮大山之力聚于拳掌而發(fā)之”而名,。相傳為元未臺(tái)州農(nóng)民義軍首領(lǐng)方國(guó)珍所創(chuàng),是最有特色的浙江地方拳種之一。它運(yùn)用拳、掌、肘、肩、腳、髖、頭等人體部位出擊,以快捷短打?yàn)橹鳎再N身纏、靠、肘膝并用為主,利用空間小,適合山地、泥地、船上和室內(nèi)等地方施展。戚繼光的《紀(jì)效新書》中“拳經(jīng)捷要編”中“三十二式擊技法”吸收了縮山拳的拳步法。

天臺(tái)易筋經(jīng)

(傳統(tǒng)體育、游藝與雜技)

天臺(tái)山易筋經(jīng),即通過吐納貫氣,引拉頸椎、胸椎、腰椎、骶椎、尾椎,延筋舒脈,以達(dá)到強(qiáng)身健體、祛病延年的方法。明代天啟四年(1624年),天臺(tái)山紫凝道人宗衡托名菩提達(dá)摩撰寫了《易筋經(jīng)》,原系道家導(dǎo)引之術(shù),后被推為中國(guó)氣功健身的經(jīng)典。這是一種內(nèi)外兼練的醫(yī)療保健養(yǎng)生功法,適合中、青、老年人群習(xí)練,有防治疾病、延年益壽的健身功效。在國(guó)家體育總局推廣的健身氣功新功法中,易筋經(jīng)位居其一。2016年6月,天臺(tái)縣被中國(guó)健身氣功協(xié)會(huì)授予“中國(guó)易筋經(jīng)傳承地”。

路橋“保安”剪紙

(傳統(tǒng)美術(shù))

路橋保安剪紙是道教舉辦“保安”習(xí)俗活動(dòng)中所使用的一種裝飾性主題剪紙,即祈福求安的剪紙。“保安”剪紙從題材分也有三類:一是吉祥圖案剪紙;二是傳說戲劇剪紙;三是生產(chǎn)生活剪紙。路橋保安剪紙反映了人們對(duì)生活的熱愛,寄托了實(shí)現(xiàn)美好的愿望。

臨海犀皮漆藝

(傳統(tǒng)美術(shù))

臨海犀皮漆藝是因漆器表面的紋樣像犀牛肚臍眼周圍的皮紋,故名。臨海犀皮漆藝它將不同顏色的漆料堆涂在高低不平的器胎上,構(gòu)成不同漆層的花紋,漆料干燥后再經(jīng)打磨,從而產(chǎn)生出色澤亮麗、光滑異常、自然生動(dòng)的藝術(shù)效果,是我國(guó)髹飾漆藝中獨(dú)具特色的一種。中國(guó)漆藝專業(yè)委員會(huì)周石教授評(píng)價(jià)臨海犀皮漆藝是“中國(guó)當(dāng)代在傳統(tǒng)漆藝領(lǐng)域在恢復(fù)發(fā)展的唯一案例。”

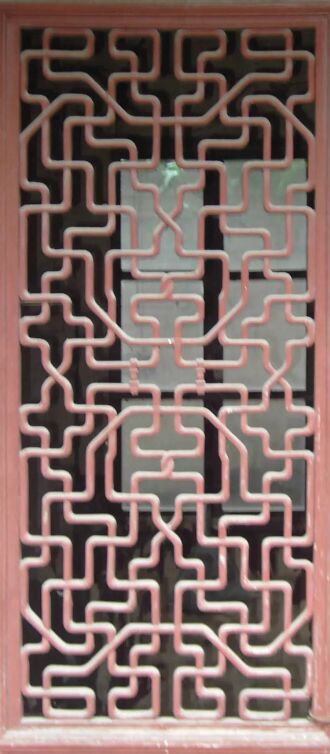

“一根藤”制作技藝

(傳統(tǒng)技藝)

“一根藤”就是依照設(shè)計(jì)好的圖案,把許許多多木條,通過榫卯連接成成一根無頭無尾的盤曲藤狀的線條,委婉多姿,回環(huán)穿插,承轉(zhuǎn)啟合形成各種吉祥的圖案。常用的圖案有花瓶插戟、獅子嬉球、葫蘆寶瓶等,運(yùn)用借代、隱喻、比擬、諧音等表達(dá)幸福綿長(zhǎng)、吉祥美滿的寓意。“一根藤”制作技藝不僅凝聚著民間工匠的藝術(shù)創(chuàng)造力,更是寄托著人們對(duì)吉祥平安的美好向往。

夾苧脫胎漆藝

(傳統(tǒng)技藝)

夾苧脫胎漆藝是采用青絲泥制胎,用苧麻布逐層裱褙,待陰干再經(jīng)二次脫胎后,加以打磨、髹漆、研磨的一種手工漆藝。它集泥塑、夾苧、脫胎、髹漆、彩繪于一體的民間傳統(tǒng)工藝。具有質(zhì)地輕巧,經(jīng)久耐放,防水、防潮、防蟲蛀,耐熱、耐酸、耐堿等優(yōu)點(diǎn)。

石塘元宵習(xí)俗

(民俗)

石塘元宵習(xí)俗,隨閩南移民遷入,已有300多年歷史,當(dāng)?shù)厮追Q“扛火鑊”。是溫嶺石塘漁民在元宵期間以“驅(qū)邪辟邪、保平安、延續(xù)生命、慶豐收”為目的,以扛火鑊為核心,混合扛臺(tái)閣、魚燈、舞龍、踏地故事等表演的漁區(qū)傳統(tǒng)節(jié)日巡游活動(dòng)。該習(xí)俗體現(xiàn)了漁民崇拜大海和與之和諧相處的積極心態(tài),成為漁民文化和情感的連接紐帶,表達(dá)了漁民對(duì)平安生活、漁業(yè)豐收的渴求。

原標(biāo)題: 臺(tái)州11個(gè)項(xiàng)目入選浙江省第五批非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目名錄

看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信

凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。投稿郵箱:1056292011@qq.com

臺(tái)州頻道

臺(tái)州頻道