前些日子,“南宋古墓”爆刷朋友圈。墓主人是誰?出土了哪些文物?

專家介紹,黃巖發(fā)掘的宋代古墓,為全省唯一未被盜,保存完整的南宋古墓,出土了大量絲織品,文化,科技,歷史價值非常之高。此次發(fā)掘,將為浙江從絲綢之源走向絲綢之府提供重要見證。

今天上午,由浙江省文物考古研究所和臺州市黃巖區(qū)人民政府聯(lián)合舉辦的黃巖宋墓考古發(fā)掘新聞發(fā)布會上,對這些考古發(fā)現(xiàn)進行了一一揭秘。

發(fā)布會開始后,浙江省文物考古研究所副所長王海明介紹發(fā)掘過程。

10:42黃巖區(qū)人民政府副區(qū)長陳金華發(fā)言

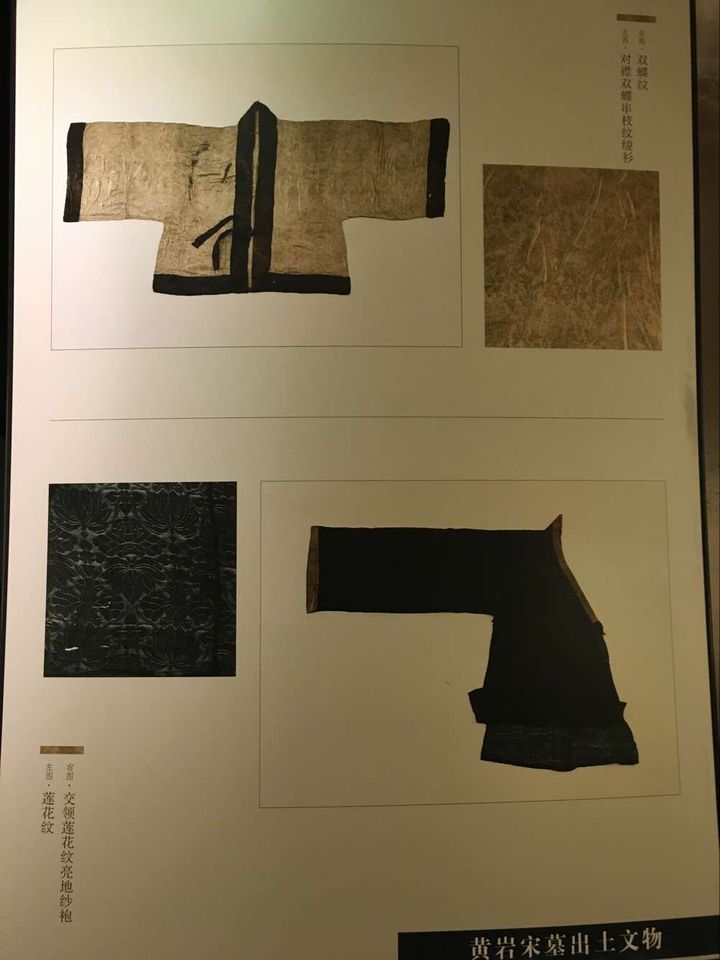

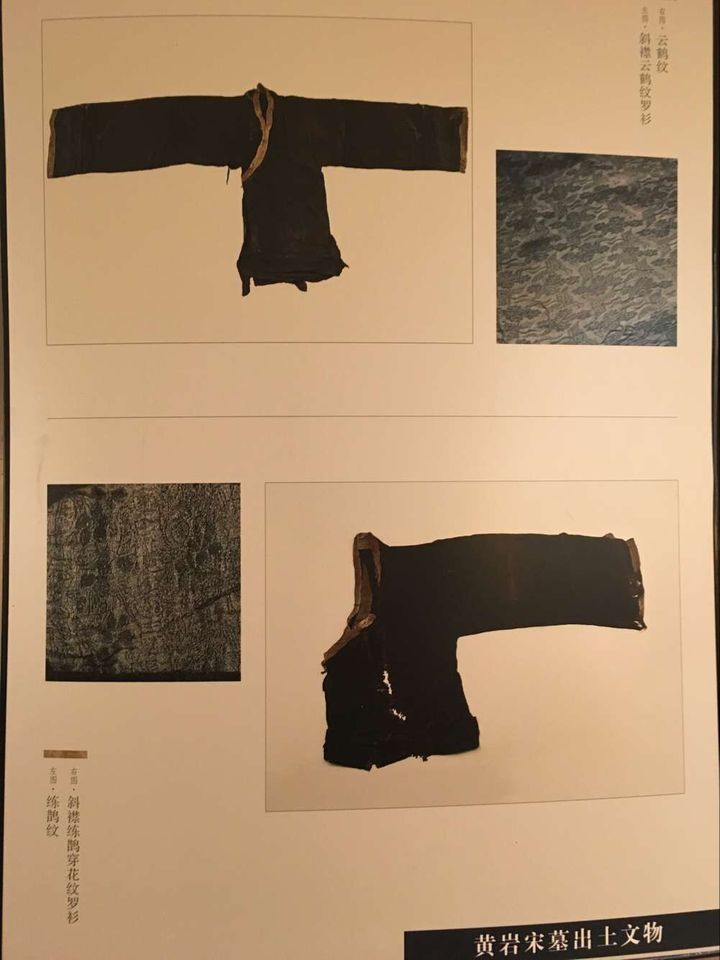

陳金華說,經(jīng)專家初定鑒定,趙伯澐墓出土的絲綢服飾行制豐富、科技、文化價值,為研究中國經(jīng)濟史、古代服裝史、對外交流史提供了實物佐證。這批絲綢文物堪稱“宋服之冠”,是浙江從絲綢之源走向絲綢之府的重要見證,也為絲綢之路貿(mào)易提供了新的實證。

陳金華還介紹了考古發(fā)掘情況和宋墓出土文物保護和后續(xù)工作打算。

10:52中國絲綢博物館研究館員周旸介紹古墓發(fā)掘成果以及科技保護情況

11:26發(fā)布會圓滿結(jié)束。

浙江新聞+

黃巖南宋趙伯澐墓發(fā)掘記

鄭嘉勵(田野考古工作者)

一

2016年5月3日,臺州黃巖區(qū)嶼頭鄉(xiāng)前礁村土名“大墳”地方,當?shù)乩习傩赵谡亟ㄔO(shè)中發(fā)現(xiàn)古墓,并報告黃巖區(qū)博物館。是日下午,黃巖博物館及時報告浙江省文物局。

5月4日早上,受省文物局委托,浙江省文物考古研究所王海明副所長,委派我前往現(xiàn)場指導墓葬清理工作。

我趕赴現(xiàn)場,已是下午三點半。這是一座磚槨石板頂?shù)姆蚱藓显犭p穴墓,據(jù)右穴(妻室)出土的墓志,墓主人系南宋趙伯澐妻李氏,李氏卒于慶元元年(1195),次年下葬于“黃巖縣靖化鄉(xiāng)何奧之原”。唯右穴早年遭盜,棺木已朽蝕大半,除墓志外,別無他物。

但是,左穴(男穴)保存完好,朱紅髹漆的棺木,宛如新造。據(jù)1993年重修《黃巖西橋趙氏宗譜》卷七,墓主人趙伯澐,系宋太祖七世孫,南宋初,其父趙子英始徙居臺州黃巖縣,遂為邑人,紹興二十五年(1155)生,嘉定九年(1216)卒,贈通議大夫,同年與李氏合葬。

《宗譜》所載,與地下出土的南宋墓志,高度吻合,甚至連李氏的生、卒、葬的年月日都一字不差。近代江南的部分族譜,尤其是出自名門大族的,多有所本,其潛在的史料價值,不可等閑視之。

趙伯澐,也是黃巖縣城西門外五洞橋的修建者,南宋《嘉定赤城志》卷三“橋梁”載:“孝友橋在(黃巖)縣西一里,修六十丈,廣三丈,跨大江別浦……。慶元二年圯于水,縣人趙伯澐糾合重建,筑為五洞,橋面亦五折,取道當中,坎兩旁以竅水,翼欄其上,視舊功十倍焉,今但呼西橋”。五洞橋,至今猶存,今為浙江省文物保護單位。趙伯澐生前應該定居在縣治的西橋附近,其地距離葬地約三十公里,當年水路可達。1950年代建起長潭水庫(為浙江省內(nèi)僅次于新安江、珊溪水庫的第三大水庫),高峽出平湖,墓地所在的前礁村“大墳”,風貌大改,然而其地山清水秀、群山懷抱,猶能看出當年的好風水。

二

浙江近年發(fā)現(xiàn)的南宋棺木,完好保存至今的,共有三例:武義徐謂禮墓、余姚史嵩之墓、黃巖趙伯澐墓。前二者均遭盜掘,趙伯澐墓是唯一未盜的墓例。

棺木的完好保存,有賴于南宋人以防腐為追求的葬制。柏木(未經(jīng)正式檢測)材質(zhì)的棺木,堅固厚重,厚約10厘米。內(nèi)棺之外,又套以外棺,置于磚槨(墓室)內(nèi)。墓室體量不大,“僅能容柩”。置入棺木后,棺木與墓壁之間,僅有少許的空隙。在空隙處,再填以松香、糯米汁、三合土,將棺木整體“澆灌”于密閉的墓室內(nèi)。然后,覆以石板蓋頂,從而確保棺木與外界完全隔絕。這就是棺木歷經(jīng)八百年仍完好如新的原因。

作為從事宋元考古的專業(yè)工作者,直覺判斷這可能是個百年不遇的“奇跡”。茲事體大,我當即向浙江省文物局文物處許常豐副處長、王海明副所長匯報現(xiàn)場狀況,提請省文物局出面協(xié)調(diào),加強墓地現(xiàn)場工作的安全保障,并邀請中國絲綢博物館的專家盡快前來黃巖協(xié)助清理,因為棺內(nèi)可能存在的有機質(zhì)文物。

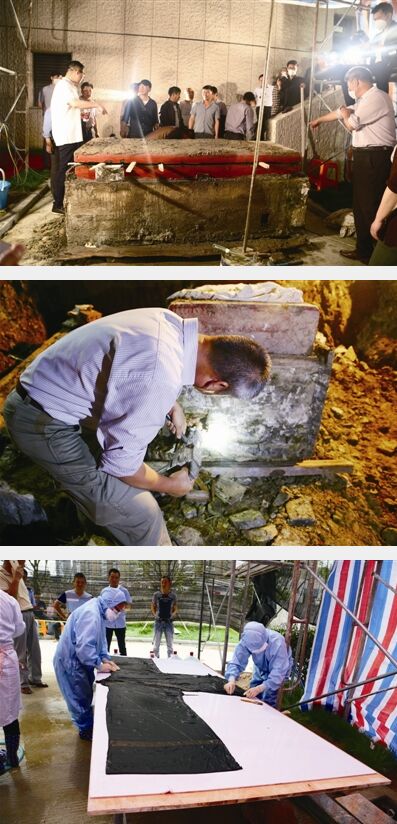

當時的墓葬現(xiàn)場,正有大量群眾圍觀,把工作場地擠得水泄不通。出于文物安全的考慮,我們決定連夜清理,盡早起吊棺木,運回縣城清理。

因為稍前有人在手機微信上發(fā)布了相關(guān)信息,圍觀人群中,也有從溫嶺市大溪鎮(zhèn)遠道而來的趙氏后裔。我看到的《宗譜》,就是他們從溫嶺帶來的。趙伯澐的后裔,后來徙居溫嶺大溪(溫嶺,即原太平縣,創(chuàng)建于明成化年間,宋代隸屬黃巖縣)。聽趙氏后裔說,1947年溫嶺族人還有到這邊上墳的,這曾經(jīng)是座豪墓,墓前有牌坊,此由“大墳”的土名可知。1949年后,墓地逐漸湮沒無聞,牌坊于“文革”期間拆除。如今,地表已無任何遺跡,前幾年,他們還曾前來尋找祖墳,結(jié)果無功而返。

三

根據(jù)以往的工作經(jīng)驗,鑒于江南多雨、地下水位較高,即便墓室固若金湯,仍不免會有大量地下水,會透過棺木的木紋肌理滲入棺內(nèi)。表面上看,棺木宛然如新,其實,內(nèi)部可能早已進水。有經(jīng)驗的考古工作者,必須做好各種預案,至少應該考慮到可能有個穿戴整齊的古人,正躺在棺內(nèi),而他身上的每件衣物都將是重要的文物。年深歲久,棺內(nèi)的一切,已十分脆弱,如將尸體浸泡在水中運輸,稍有顛簸晃蕩,有機質(zhì)文物必將瞬刻瓦解,化為烏有。這是基于過去工作教訓的經(jīng)驗談。

完成攝影、測繪工作后,我們開始拆除墓壁。此時天色已晚,遼闊的湖面一團漆黑,山野之間,四周蟲聲唧唧。

當墓壁拆去,棺木完全暴露,已是深夜十點多,圍觀的人群多已散去。棺木表面完好,天衣無縫,人們根本不相信內(nèi)部會進水。我堅持要求務(wù)必去找電鉆,在棺底鉆孔,以釋放棺內(nèi)可能存在的積水。

因為夜深,又地處偏僻,鑿開外棺并鉆通內(nèi)棺,實施起來多有不便,民工們只想早點結(jié)束工作,回家休息。于是紛紛推脫,表示棺內(nèi)不會有水無需鉆孔,叫我不必杞人憂天,如若不信,我們可以打賭。也有人說,下午準備好的電鉆,現(xiàn)在已經(jīng)送回鄉(xiāng)里去了,半夜三更,到哪里去找?其實,電鉆就放在附近車子的后備箱里。

這時候,誰還有心思跟人開玩笑?我嚴肅地說:“必須馬上找來電鉆,放水!否則明天等絲綢博物館的專家來,打開棺木,滿滿一汪水,里頭攪成一鍋湯,我們負不起這個責任,誰都負不了這個責任。”

人們見我如此堅持,只好拿出電鉆。然后,你看我,我看你,誰都不愿意動手。在現(xiàn)場指揮工作的黃巖區(qū)文化局符藝楠副局長,拿過電鉆,親自動手。后來,觀望的民工也實在看不下去了,紛紛上來幫忙,在棺頭的底部及兩側(cè)壁,各鉆上一個孔。棺內(nèi)的積水,果然通過鉆孔,噴涌而出,先是短暫的污水,繼而是汩汩不斷的清水,經(jīng)久不竭,不一會兒,地上就淌滿了水。顯然,棺內(nèi)早已灌滿積水,剛才互相推諉的人們見狀,自知理虧,不再說話。

其實,我絕非先知先覺,只是更加小心謹慎而已,面對百年不遇的文物,容不得有半點閃失。

棺內(nèi)的積水,看來一時半會兒也流不完。我們決定索性放一晚上的水,大家都回城休息,明天早上七點半,準時開工,起吊棺木,運回縣城。

四

第二日(5月5日),凌晨,下起滂沱大雨。我們冒雨重回現(xiàn)場,三個穿孔再無出水,可知棺內(nèi)已無積水。早上八點半左右,天氣放晴,開始起吊棺木,搬上在一旁守候已久的卡車。其間又費不少周折,按下不表。

卡車起運以前,我依然放心不下,叮囑司機和押車的朋友,務(wù)必平穩(wěn)行駛,切忌顛簸,以免擾亂棺內(nèi)的文物。工地現(xiàn)場距離縣城,約三十公里地,我對司機說:“只管慢慢來,開三個小時、四個小時,都沒有關(guān)系。”

中午十二點半左右,棺木終于平安抵達黃巖博物館新館。我們遵照絲綢博物館專家的要求,在博物館西側(cè)空地,覓得一塊開敞而通氣的地方,搭起棚子,作為工作場所。因為開棺清理,必須在通氣的開闊空間進行,且靠近水源。

下午四五點鐘,浙江省文物局許常豐副處長和省考古所科技考古專家鄭云飛博士、攝影師李永加先生一行趕赴現(xiàn)場,稍后,中國絲綢博物館的專家團隊也從杭州趕來。

晚上七點半左右,開始開啟棺木。棺蓋與棺身以卯榫扣合,然后整體髹漆,嚴絲合縫。開棺過程,費盡周折,至晚上十一點前后,始告成功。為避免棺內(nèi)可能存在的水銀和毒氣,我們決定先敞開棺木透氣一晚,第二天早上八點半,正式作業(yè)。

回賓館,洗漱畢,已是深夜十二點多。昨日從杭州趕來黃巖,以為是個簡單的任務(wù),只要交代一下,就可以回家了,換洗衣裳也沒帶。初夏時節(jié),天氣悶熱,鞋子和褲子沾滿了泥巴,襯衣為汗水濕透,濕了又干,泛出了鹽花,臭酸不可聞。

五

5月6日早上,中國絲綢博物館專家的清理工作正式開始。棺木內(nèi)壁抹有石灰和松香以彌縫,棺底亦抺松香,再鋪以一層厚約5厘米的木炭。墓主人入殮后,凡有空隙之處,均以衣物充塞,將棺木塞得滿滿當當。

工作有條不紊地展開,逐層揭取,每揭取一層,均拍照記錄。墓主人靜躺棺中,穿戴整齊,骨骼完整,須發(fā)猶存。清理工作必須趕在一天內(nèi)完成,并將文物逐件放進臨時購買來的冷柜中,以妥善保存。最后,我們將墓主人整體抬出來,置入冷柜。這一天的工作,中國絲綢博物館周旸、汪自強老師的團隊,堪稱艱苦卓絕。對他們的敬業(yè)精神,凡是經(jīng)歷現(xiàn)場的人,無不感動贊嘆。

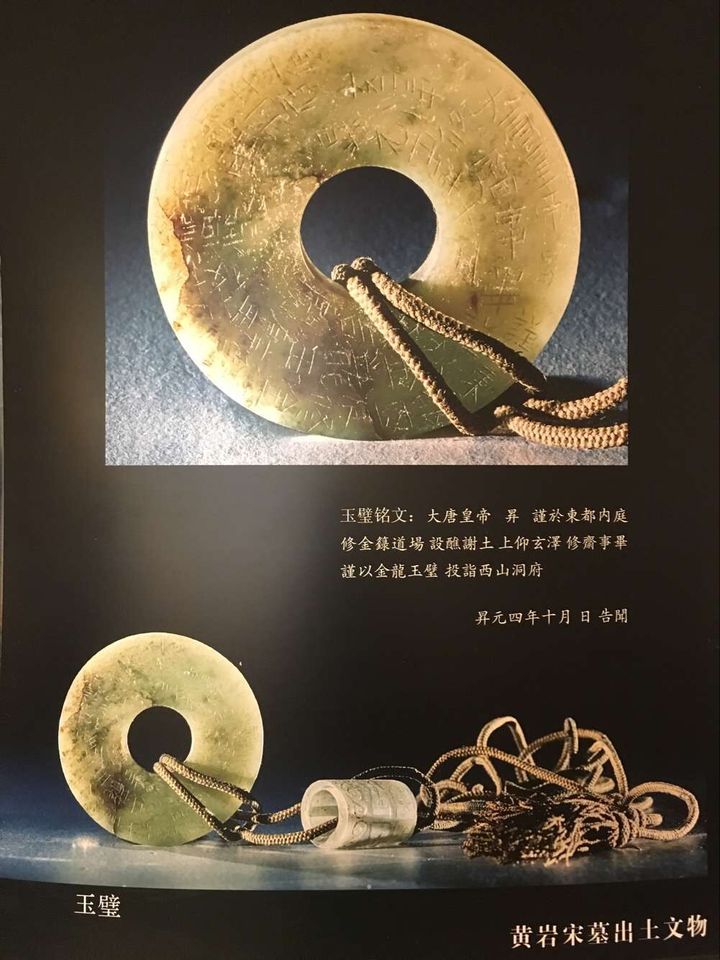

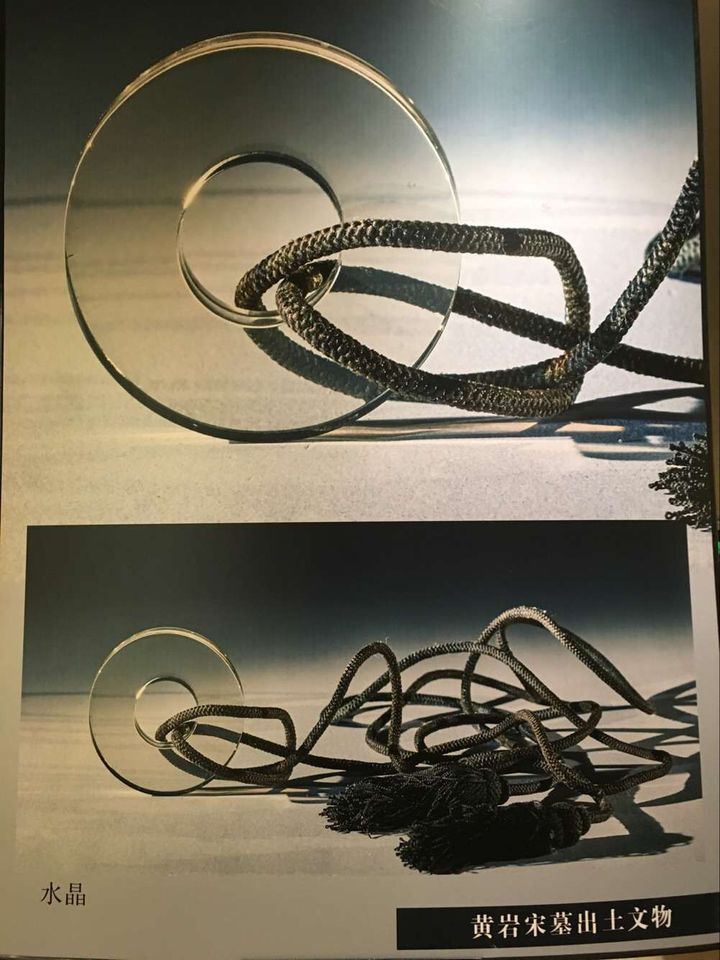

棺內(nèi)出土了大量保存極好的衣物,也有少數(shù)隨身的隨葬品,如玉石掛件、銅鏡、香盒等物。其中一件玉璧,刻有“大唐皇帝昪謹于東都內(nèi)庭修金籙道場,設(shè)醮謝土,上仰玄澤,修齋事畢,謹以金龍玉璧投詣西山洞府。昇元四年(940)十月日告聞”字樣,知為南唐開國皇帝烈祖李昪的投龍玉璧,傳世近三百年后,作為古物玩好,為墓主人趙伯澐收藏并隨葬,尤為難得。

更重要的是,如此系統(tǒng)的南宋男性(文官)服飾成套出土,在省內(nèi)尚屬首例,在全國范圍內(nèi)恐怕也少有先例。唯大量文物尚待清理,全面的研究和價值評估,則俟之異日。可以肯定的是,對即將開館的黃巖博物館新館而言,這將是一筆巨大的財富。

此時此刻,我終于松了一口氣,對在現(xiàn)場指導工作的許常豐處長說,“我的工作完成了。這幾天壓力巨大,昨晚都沒睡好,老想著萬一因為我們的工作失誤而致使文物損毀,真不知該如何是好。現(xiàn)在完成任務(wù),終于不負使命”。

看臺州新聞,關(guān)注浙江在線臺州頻道微信

凡注有"浙江在線臺州頻道"或電頭為"浙江在線臺州頻道"的稿件,均為浙江在線臺州頻道獨家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"浙江在線臺州頻道",并保留"浙江在線臺州頻道"的電頭。投稿郵箱:1056292011@qq.com

官方

官方